文庙是古代士子学习和祭孔的场所。曾经,几乎每一个县都有一座文庙,而且建筑布局也大致相同。

据说,青县的文庙最初是建在城里的,始建年代已经无从考证。它经历了元末的动荡,颓废得不像样子。

明洪武元年(1368),清州知州翟子贞重建文庙。这是因为朱元璋建国伊始,就下令在全国各县普修文庙,这也看出他对文化教育的重视。

两年之后,知州李敬将其移建到城外,紧邻运河。这座文庙在运河边矗立了200多年,接受着运河文脉的滋润,也承受着汛期洪水的冲击。直到万历十三年(1585),为避水患,知县王思贤在原址以西较高的地方重新修建,也就是现今青县县城新华桥西北文庙街一带。

新修的文庙呈长方形,四周砖砌花墙。正南大门处是一座照壁,与围墙相连。之所以没修大门,据说是因为青县没出过状元。照壁两侧各开一边门,东称“礼门”,西称“义路”。门前立着“文武官员至此下马”的石碑。院内布局和其他州县一样,由照壁向北,依次是棂星门(两侧为忠义祠和节孝祠)、泮池、大成门(两侧为名宦祠和乡贤祠)、大成殿、崇圣祠、明伦堂和凌牲堂。

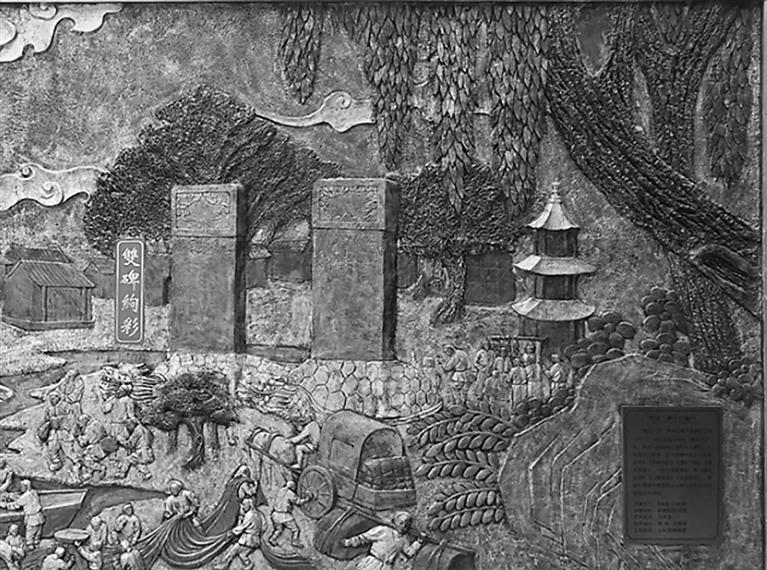

这次改建,时任翰林院编修的冯琦和翰林院庶吉士邓宗龄分别撰写了《重修儒学碑记》,刻石碑立于大成殿前。清代时成为青县八景之一——双碑炫彩。

文庙是文治的象征。在科举时代,对其修葺维护是丝毫不能懈怠的。

清代史料记载对青县文庙的维修共有八次。仅乾隆六十年间就重修了三次。清末废除科举制度,文庙失去了它的地位。自光绪十三年(1887)最后一次整修之后,就再也没人去关心它了。

民国时期,文庙经历了战争,一度成为军事据点,变得更加残破。后来,它彻底地消失在人们的视野之中。

今天我们能够看到的关于文庙的资料,主要记载在民国《青县志》中。由于明代的《青县志》都已散佚,所以县志里记述的主要是万历十三年移建之后的状况。

民国《青县志》详细记录了它的历史、建筑、碑文和历代配祀人名,整整占了十六页,是“建置篇”中篇幅最长的。我们从中可以明显感受到读书人对行将衰败的文庙深深的眷恋。

有一天,笔者忽然梦到青县重建了文庙,还是在北街南头运河西岸的原址上,大成殿、明伦堂、泮池、棂星门一应俱全。在梦里,我还为明伦堂撰了一副对联:诗礼相攻,庶得经腴道胜;孔颜之乐,在乎圣域贤关。