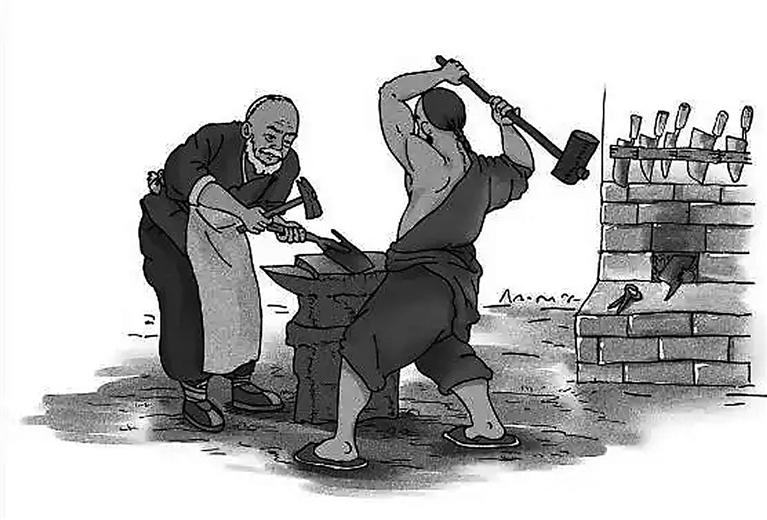

每年夏、秋大忙到来之前,村里总会传来“叮叮当当”的打铁声。支援春种秋收的打铁匠,像候鸟一样如期而至。

铁匠炉设在生产队敲钟上工的大槐树底下,或选在街头、路口人员聚集处。先搭一个简易帐篷,支起洪炉、砧子、风箱,摆放好大小锤子、长柄钳子等必备工具,地上再放一个用来淬火的水桶。铁锤一响,附近村民陆续拎着农具、刀具围拢上来。

打铁可不是单独作战,需要两名到三四名铁匠师傅。一名掌钳指挥,其他人抡大锤、拉风箱。每人腰系围裙,头戴草帽。为防止火星灼伤脚面,鞋子上还蒙了一块皮子。

生火、加温、放料、开打。当炉火烧至1000℃左右,只见拉风箱的伙计猛拉几下,伴随着“呼呼”蹿起的火苗,与伙伴们立即抄锤弯腰,拉起架势;掌钳的师傅左手抽出锻件,右手小锤在砧子上轻轻一点,“铛铛”,几柄十几斤重的大锤便有节奏地响起来。师傅的小锤或猛打锻件,或轻敲砧边;伙计们的大锤时由慢而快,由重而轻,错落有致。大家目光专注,心无旁骛,“叮当……叮当……叮叮当”,一时火花四溅,锤声悠长,恰似“金属”版“大珠小珠落玉盘”,如同上演一部美妙的乐章。

打铁是门技术活儿,既要看眼力,更得用气力。

锻件有长的、短的、方的、圆的、尖的、扁的,浸透了师傅们的智慧和汗水。夏秋时节,烈日当头,炉火炙烤。一番铁锤飞舞,一串叮当作响,一阵汗雨挥洒……产品接近成型时,掌钳人熟练地将敲打好的铁器丢入水中,只听“嗤”的一声,倏然冒出一阵青烟,淬火告竣。

古人云,人生有三苦:打铁、撑船、磨豆腐,一语道出打铁人的艰辛。行走于老庆云一带的铁匠师傅, 山东章丘人居多,这些人常年在外奔波,风餐露宿,实属不易。他们的伙食以玉米面尜尜为主,既方便,又抗饿。由于天天干力气活,饭量都很大。一次,一名十五六岁拉风箱的小伙计连盛三大碗,师傅操着浓重的山东口音调侃道:你打铁没劲,吃尜尜来劲了,日叼日叼一碗,日叼日叼一碗……说得小家伙很不好意思,连我们这些看客都乐了。

村民们加工最多的是各种农具和生活用品,主要有犁、耧(脚)、耠子、耙,镐头、锄头、镰及菜刀、锅铲、门环、门闩等。在那个农业相对落后、商品经济不太发达的艰难岁月,铁匠炉如雪中送炭,应运而生,帮村人耕耘农桑,给人们生活带来方便,是上世纪六七十年代乡村不可或缺的一道亮丽风景。

“叮当……叮当……”清脆的打铁声从远古时空悠然飘来,如今又将随着农业现代化的脚步悄然离去。怅然若失中想起了那句经典歌词,“快把那炉火烧得通红,趁热打铁才能成功”。匠心独具的“铁师傅”给我们以深刻启迪:“打铁先得自身硬”。正是——趁热打铁干事业,炉火纯青做强人。