旧州,今日沧州的前世旧地,位于市区东南四十里外,是一座废弃已久的古代城池。

古城历史悠久,古迹众多。在旧州,地下埋藏虽从没有正式开展过大规模一次性的整体考古发掘,但几次小的零星发掘以及百姓日常生产生活过程中的无意发现,所出土的文物已经大为可观。怀着对古物的钟情,跨进铁钱库展览馆的大门,目之所及,铁钱成堆,状似小山,堪称巨物,触之震撼。

铁钱,俗称大铁钱,比一般的铜钱大。铁钱开始于西汉初期的铁“半两”,是一种随着恶钱发展起来的货币形态,可以分为官方发行的作为通货的铁钱和民间私铸的铁钱,历朝历代都曾或多或少地发行过,大致到了北宋时期尤其是宋徽宗时期达到铁钱使用的一个高峰期。

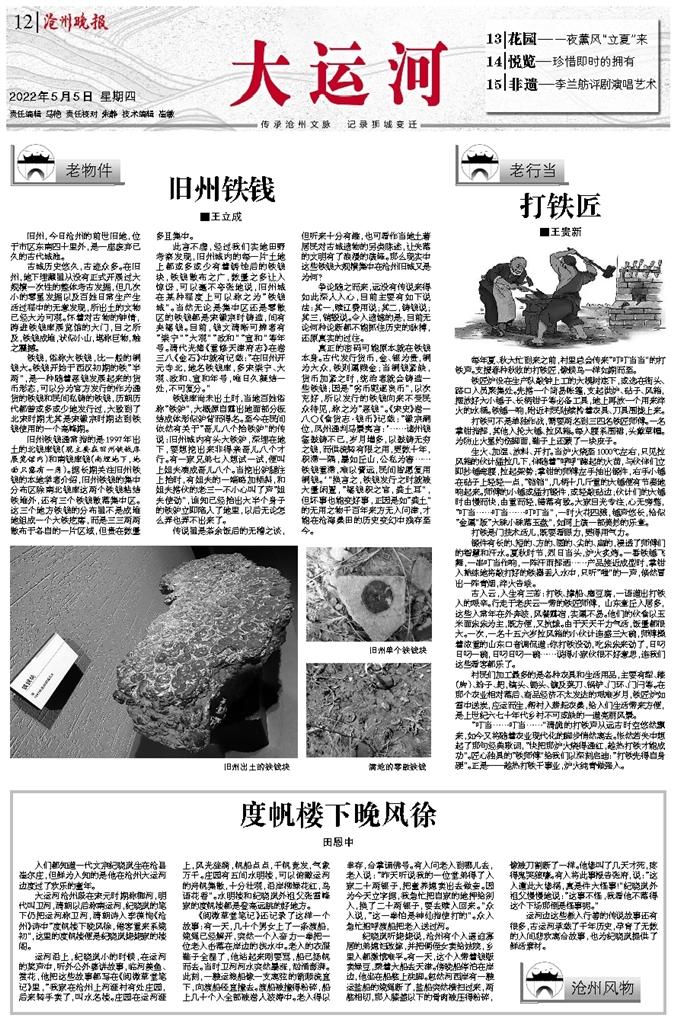

旧州铁钱通常指的是1997年出土的北钱库钱(现主要在旧州铁钱库展览馆内)和南钱库钱(尚埋地下,地面只露有一角)。据长期关注旧州铁钱的本地学者介绍,旧州铁钱的集中分布区除南北钱库这两个铁钱粘结铁堆外,还有三个铁钱散落集中区。这三个地方铁钱的分布虽不是成堆地组成一个大铁疙瘩,而是三三两两散布于各自的一片区域,但贵在数量多且集中。

此言不虚,经过我们实地田野考察发现,旧州城内的每一片土地上都或多或少有着锈蚀后的铁钱块,铁钱散布之广,数量之多让人惊讶,可以毫不夸张地说,旧州城在某种程度上可以称之为“铁钱城”。当然无论是集中区还是零散区的铁钱都是宋徽宗时铸造,间有夹锡钱。目前,钱文清晰可辨者有“崇宁”“大观”“政和”“宣和”等年号。清代光绪《重修天津府志》在卷三八《金石》中就有记载:“在旧州开元寺北,地名铁钱库,多宋崇宁、大观、政和、宣和年号,唯日久凝结一处,不可复分。”

铁钱库尚未出土时,当地百姓俗称“铁驴”,大概源自露出地面部分板结成体形似驴背而得名。至今在民间依然有关于“哥儿八个抬铁驴”的传说:旧州城内有头大铁驴,深埋在地下,要想挖出来非得亲哥儿八个才行。有一家兄弟七人想试一试,便叫上姐夫凑成哥儿八个。当挖出驴腿往上抬时,有姐夫的一端略加倾斜,和姐夫搭伙的老三一不小心叫了声“姐夫使劲”,谁知已经抬出大半个身子的铁驴立即陷入了地里,以后无论怎么弄也弄不出来了。

传说虽是茶余饭后的无稽之谈,但听来十分有趣,也可看作当地土著居民对古城遗物的另类陈述,让失落的文明有了浪漫的演绎。那么现实中这些铁钱大规模集中在沧州旧城又是为何?

争论随之而来,远没有传说来得如此深入人心,目前主要有如下说法:其一,赎辽费用说;其二,铸钱说;其三,销毁说。令人遗憾的是,目前无论何种论断都不能抓住历史的脉搏,还原真实的过往。

真正的密码可能原本就在铁钱本身。古代发行货币,金、银为贵,铜为大众,铁则属贱金;当铜钱紧缺,货币加紧之时,统治者就会铸造一些铁钱;因是“劣币驱逐良币”,以次充好,所以发行的铁钱向来不受民众待见,称之为“恶钱”。《宋史》卷一八〇《食货志·钱币》记载:“徽宗嗣位,凤州通判马景夷言:‘……诸州钱鉴鼓铸不已,岁月增多,以鼓铸无穷之钱,而供流转有限之用,更数十年,积滞一隅,暴如丘山,公私为害……铁钱重滞,难以賫远,民间皆愿复用铜钱。’”换言之,铁钱发行之时就被大量闲置,“锡钱积之官,粪土耳”,但坏事也能变好事,正因是如“粪土”的无用之物千百年来方无人问津,才能在沧海桑田的历史变幻中残存至今。