故宫是中国明、清两代的皇家宫殿,是中国古代宫廷建筑的精华。故宫内的大殿与城门之上大多都有匾额,其中,“太和门”“昭德门”“贞度门”三殿之上的匾额为任丘人王法良所题。

酷爱书法

故宫从明成祖永乐四年(1406年)开始建设,以南京故宫为蓝本营建,到永乐十八年(1420年)建成。故宫内的很多匾额都是皇帝自己写的,如保和殿的“皇建有极”是乾隆皇帝的御笔,乾清宫的“正大光明”是顺治皇帝写的,交泰殿的“无为”是康熙皇帝题写的,养心殿的“中正仁和”是雍正皇帝所书……其中,有三个匾额是一个任丘人写的。

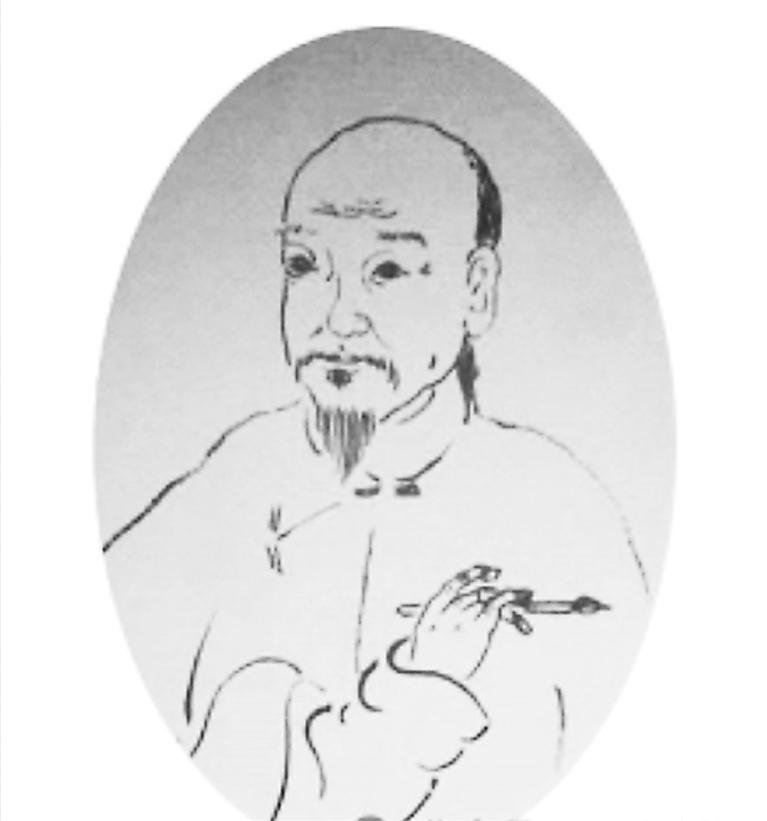

从天安门进入故宫,过了午门,就会看到三座大殿。中间最大的一座写着“太和门”,东面一座写着“昭德门”,西面一座写着“贞度门”。这三殿匾额上秀拔苍劲、沉稳庄重的书法至今为人们称赞不已,它的书写者就是清朝时期任丘著名的书法家王法良。

王法良,字弼臣,是任丘出岸人。道光二十八年(1848年),他出生在任丘,他的父王金台是清朝的进士,可以算得上是出身书香门第。王法良年幼时聪慧敏捷,虽不爱读书,却在书法方面极有天赋。年少时,他在书法方面就表现不凡,字迹工整、秀拔苍劲。

王金台很尊重儿子的选择,鼓励他练习书法,经常从京城买来名家字帖让他临摹。在王法良练习书法的过程中,王金台也发现了儿子具有书法方面的独特天赋。自从练习书法后,王法良变得特别勤奋,经常关起门来,独自一人练习,常常废寝忘食。

王法良凭借着自己的天赋和对书法的热爱,以及他认真的学习态度,得到了同乡著名书法家王斌的赏识。在恩师王斌的悉心指导下,王法良的书法技艺得到了大大提升。

经过长时间的苦练,王法良人到中年,临苏(指北宋文学家、书法家苏轼)帖,仿隶书,都能神似,达到了登峰造极的地步。他曾经模仿钱沣(清代书画家)的书一联,连那些通晓书法的人,都难以辨别真伪。他的颜体字能够达到以假乱真的地步,曾与精通颜体书法的钱沣、何绍基(清代书法家)有“三鼎足”之称。

挥毫泼墨 一展才华

光绪二十二年(1896),朝廷重修故宫部分建筑,慈禧下旨更换匾额,招募书法大家。各地书法家得到消息,纷纷前往京城试笔,仅翰林院就有20多位学士、进士应试,但是光绪帝都没有看中。

当大臣们都在为找不到让光绪帝满意的书法家而焦虑不安的时候,大学士李鸿藻向操办故宫修整的翁同龢推荐了王法良。李鸿藻与王法良的父亲王金台是同乡,又是世交,他深知王法良的书法功底。在李鸿藻举荐下,48岁的王法良到了北京城。

当翁同龢得知王法良到达北京城后特别高兴,急忙禀报光绪皇帝说:“王法良模仿的颜体与颜鲁公的真迹难以区分。”由于光绪帝酷爱颜体,听后非常愉悦,于是下令让王法良献书。王法良抖了抖身上的长衫,走到笔砚前,拿起毛笔,蘸足墨汁,稳住笔锋,凭借着过硬的书法功底,“太和门”“昭德门”“贞度门”几个大字一挥而就。皇上看后喜不自胜,连连称赞。

据传,王法良进京之前有这样一个插曲。有一天,王法良把自己仿颜字帖通过喷黑豆水,轻揉轻搓,做古做旧,拿到“荣宝斋”书画店,掌柜以400两纹银买下了。翁同龢闲逛“荣宝斋”,见到此帖,又以500两纹银买下。后来,翁同龢对李鸿藻说:“此乃颜鲁公真迹,若有人有如此功力,皇上保能满意。”李鸿藻细看,笑曰:“此乃王法良所书!”翁同龢半信半疑,揭开宣纸果然看到“弼臣书”的印,不禁大喜,忙禀报了光绪帝。由此,才有了王法良进京一展才华的契机。

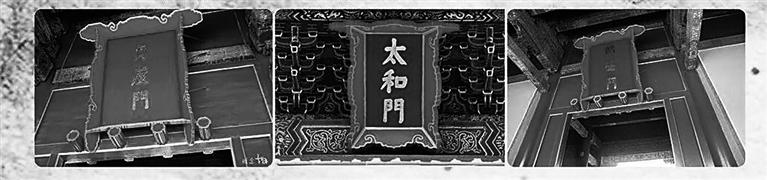

“门”字不带钩

细心的人们可能注意到,匾额上的“门”字怎么没有钩呢?是不是王法良写错了?回答是否定的。北京城内九门城楼上的“门”字以及故宫大大小小数十个宫门上的“门”字,个个都没有钩。这其中是有历史渊源的。

明洪武十五年(1382年),朱元璋到国子监集贤门视察时,看见匾额上的“门”字最后一笔有一个上挑的钩,便问这字是谁写的。随行的大臣回答道:是詹希原所写。詹希原是当时很有名的书法家。

朱元璋大怒,说道:“我正想集天下之贤士,他却为我关门塞贤,其罪可诛。”当天,朱元璋就派人把詹希原杀了。因此在明清两代,北京城的内九门和故宫内大大小小宫门,上边的“门”字都不带钩。后来,“门”字上的钩就成了皇家禁忌。因此,凡是书法家书写门额时,都不带钩,以免给自己招来杀身之祸。

慈禧太后看到王法良书写的匾额也十分高兴,下旨重赏,并赐给他高官厚禄。王法良面对皇太后的厚赏,并没有为之心动,而是婉言谢绝,坚持回到了自己的家乡。

自从书写了故宫三匾额之后,王法良名声大振,慕名求字的人接踵而至。回归故里的王法良,整日闭门研习书法,为父老乡亲撰文写碑,直到晚年。宣统元年(1909),王法良在老家病逝,享年61岁。