沧州的交通通达四方。明朝前期,统治者重视水陆交通事业的发展,曾大规模兴修、扩展途经沧州的运河、御路。随着明中后期经济的发展,来往商户日益增多,沧州交通事业的发展更是空前繁荣。

壹

为满足皇族出行和信息传递,沧州有御河、御路、官道……

吴桥有一个村叫“五道李庄”。据说,明永乐二年(1404),李氏由山东即墨迁此定居,建立此村。因当时村前有五条道路通过,交通非常便利而得名。这从侧面说明了当时沧州陆路通达四方。这一现象与当时加强皇权的政治需要密不可分。

朱棣称帝后,不得不留驻南京处理政务。所以他曾多次来往于南京、北京之间。同时,为了保障都城北迁之后的粮食供应,确保南粮北调任务的完成,朱棣统治时期致力于南北交通的建设。从南京到北京,不管走水路还是走陆路,沧州作为南北要冲,都是必经之地。所以,在这样的背景下,沧州交通体系逐渐完善起来。

当时,京杭大运河沧州段运输很是繁忙,称为“御河”。沧州的陆路交通中,以“南北御路”最为气派。永乐帝常经此路来往南北两京、出巡各地而得名,称为京德御路。

据《献县志》记载,“朱棣在南京称帝19年间,在此御道往返8次”。御路经过任丘、河间、献县、交河等地,修建得非常宽阔。在沧州民间有“南京到北京,御路十八弓”的谚语流传,并且沿途有很多皇帝的行宫。献县城东五里,任丘城西三里,都有遗址可考。

发展到清代康乾年间,这条御路也因康熙、乾隆两位皇帝的频繁南巡而更加繁忙。据记载,康熙皇帝在位期间曾4次出巡途经沧州地区。乾隆皇帝曾8次沿京德御路南巡,由此可见清代京德御路的兴盛。

明清时期,沧州境内除了有御路贯通南北,官道也是四通八达。贯通东西的线路以沧州经李天木、滕庄子、扣村、孔庄子至歧口的大道为最重要。同时,隶属各县管理的各级道路也逐渐发展起来。

由于皇帝出巡途经或官方派送文书的需要,在沧州地区发展出御河、御路、官道等道路交通形式。随着皇帝在御路上的通过、驻跸,沿途也留下了一些碑刻、诗文、故事、遗迹等。

贰

盐业的兴盛,“刺激”沧州修道建道

沧州交通的发达与长芦盐业的兴盛也有密切的联系。

明初的沧州,很多地方遭“靖难之役”破坏需要重建,而重建的任务多是由移民承担的。当时,众多移民的到来,与沧州盐资源丰富、盐场的发展需要大量劳动力也有很大的关系。

盐山《郑氏族谱》记载,自明永乐二年,始祖学禄公由山西平阳府洪洞县郑家枝科“遵旨东迁”,来到沧州东北乡,建立村子叫“郑家口村”,占地十六顷,务农灶盐为生,数世相传。可见,当时迁入沧州的移民占有较多的土地,他们一边务农,一边灶盐,生活相对稳定。

沧州近靠渤海,是长芦盐的发源地和重要产区。明朝时,政府更加重视对沧州盐场的管理。洪武初年,各产盐地都要设官。河间长芦都转运盐使为当时六大都转运盐使之一,它所辖分司一个是沧州,一个是青州。

人们都说,“煮海之利甲天下”。明初政府对盐业的重视,为沧州盐业带来了发展良机。沧州盐业又带动了沧州商业的繁荣,也带动了沧州道路的发展。大量富商沿着顺畅的道路,从各地汇聚到这。

沧州不仅是“盐产中心”,而且是“盐运总汇之区”。随着盐的外运,统治者及盐商要不断扩展交通。当然,盐的对外运输和商业的繁荣,更会“刺激”道路的畅通。据嘉靖《河间府志》记载,明代沧盐发向顺天、保定、真定、顺德、广平、彰德等12个府。

作为优质盐的生产基地,沧州一带有许多运盐大道。当时的沧州为大宗、重要商品的走镖要地,经济发达、交通便利。据《黄骅县志》记载:明代盐山为沿海原盐储运总站,当时沿海往盐山的大道有3条。以盐为主,包括茶叶、糖、小枣、毛皮、棉花、栗子等在内的商品,流动在沧州的水陆交通线上。

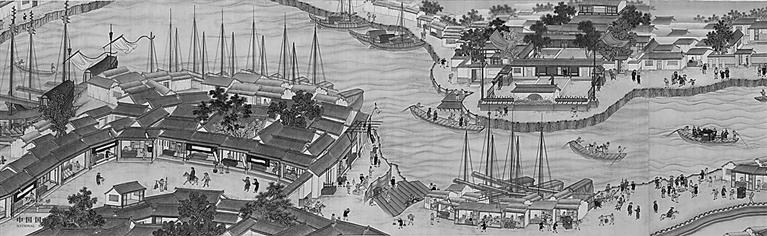

总之,明初的沧州水陆交通非常便利,移民的大量到来也从一个侧面印证了沧州当时交通四通八达的事实。随着盐业的发展,各种交易活动日益频繁,沧州也成为“舟车辐辏之邦”“贸易鱼盐之郡”。

叁

士大夫的积极响应

明清时期,沧州道路的畅通还与大量具有“经世致用”思想的士大夫有关。

沧州地区为汉代“河间国”所在地。河间献王好古修学,尊师重道,为传统文化的复兴与繁荣作出了卓越的贡献,也为沧州一带留下了深厚的文化积淀。

明代前期,由于遭受战乱破坏,明成祖朱棣开始进行大规模的移民。当时,来沧移民多为军功官宦世家或文化大族。这些家族士绅重视教育,在地方建设过程中也起到了不可或缺的作用。

明清时期的士绅大多有一本道德日记,叫“功过格”。他们借助建学校,修道路、桥梁、义渡等义行,来提升“功过格”的等级。明清时期,沧州士绅很多都积极参与道路的兴修。

其中,修建规模较大的道路,一般为地方官首倡,并身先士卒地捐献银钱,同时号召地方士绅捐款。

例如,明万历二十二年(1594年),盐运使阮尚宾、河间知府刘毓宽慨然捐助,在地方绅商的捐资和帮助下,耗白银2万两建成了登瀛桥,从此登瀛路履若坦途。清光绪年间,滹沱河水泛滥,冲陷桥两端的大小两孔,不能通行。14年后,乡人王荫桐多方筹措修桥款,重修登瀛桥。历经6年修复完工,但王荫桐也因此债台高筑。王荫桐自己穷困潦倒,仍坚持重建登瀛桥,这也将士绅“达则兼济天下”的心态发挥到了极致。