年轻时,我喜欢读书,尤其喜读文学类书籍。上世纪50年代的老家,村里没有一个中学生,因而既无书可借,更无钱买书。整个初中阶段,我仅在同学那里借得一本浩然的短篇小说集《杏花雨》和柯蓝的散文诗集《早霞短笛》。正是这两本书,打开了一个令我痴迷的神奇世界——原来,世上还有比课文更美的文字!在反复阅读这两本书之后,我用几周的课余时间把《早霞短笛》抄录了下来,视若珍宝。由此,我对文学作品产生了极大的兴趣,随时随地留意文学书籍和作品。上高中后,学校有图书馆,家里有文学书籍的同学也比较多,我就开始积累文学书籍,无论旧书还是新书,都借来或买来,如饥似渴地阅读,废寝忘食地抄录。

高中毕业,我回到乡里,生产队安排我跟着师傅学做挂面。切断的干挂面,需一斤一斤地用废旧纸张包裹售卖,这就需要到镇上去收购旧书报。这个任务恰好就交给了我。当时,有个60多岁的老人,常年到30多公里外的城里收购各种废旧物品,拿到镇上摆摊售卖,其中就有上世纪五六十年代的旧书刊。两三年时间,我淘到了《山乡巨变》等长篇小说,《冰凌花》《情满青山》等散文集,《祖国,我回来了》《江南曲》等诗集,以及《人民文学》《诗刊》《文艺报》等众多旧刊物,这使我的藏书量迅速增多。1979年前后,书店里的文学类新书也渐渐多了起来,我又不断购买新书。在回乡务农的那些日子,除了干活以外,每晚都是我幸福的读书时间。我常常在昏黄的煤油灯下读到深夜,甚至读个通宵。

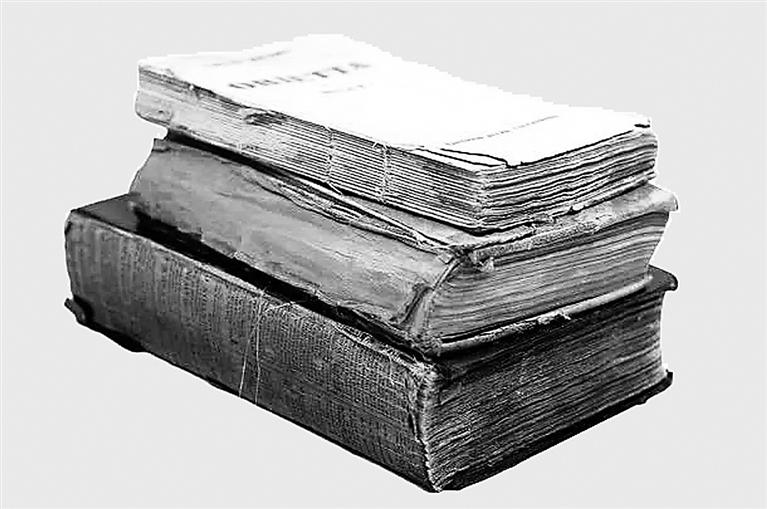

后来,我进了城,那些几乎翻烂的旧书,也一本不落地随我进城。工作之余,阅读和写作便成为我的业余爱好。几十年下来,积累的书籍码了整整一面墙。退休前后的近10年里,因种种原因,书读得少了,满墙书刊都落满了灰尘。最近几年,有了时间,我心中便重新产生了对书的兴趣。

我开始寻找当年的旧书来读,尤其是距今70年左右的旧书刊。常言说,人老爱怀旧。这些年代的旧书,陪我走过了半个多世纪,可算我人生的一个部分。它们哪里有破损,哪篇文章位于何处,我记得清清楚楚。我记忆中的那些时代气息,都在这些亲切的书本里,以泛黄的纸张和铅字形态,帮我原汁原味地保存着。找出某本书,我就会记起它的来历,还有第一次阅读它的情景。审视着书页里那些用不同颜色画出的标记,就能回味当时自己的偏爱、认知水平和审美情趣——就这样,我慢慢地在旧书堆里翻寻着,重温着……