■潘洪斌

沧州第一所有史料记载的书院,是元代创建于河间的毛公书院。受此启发,各地纷纷建立书院。清乾隆四十九年(1784),青县士绅百姓集体捐资,在县城外东关城隍庙街建造了会川书院,后也称永安书院。在整个清朝时期,会川书院可以说是青县的最高学府。

书院的建立

顾名思义,书院是教学读书的地方,同时也起着引导社会风尚、维护统治秩序作用,所以一般都属于官方组织。民间的组织一般叫私塾。书院最早起源于唐代,北宋时期随着理学的兴起,书院得到极大的发展,形成了完善的制度体系。

其实,会川书院建立之前,青县也曾建立过书院。明朝正德末年,青县知县张汝翼建中条书院,挑选资质优秀的学生,在学院内读书,书院得名大概取自境内的中条山(虽然《青县志》和《沧州志》中都有中条山的记载,其实是青县中山、沧州条山的误传)。中条书院是沧州域内创建比较早的一所书院,可惜书院的位置、规模及其兴衰情况无从得知。

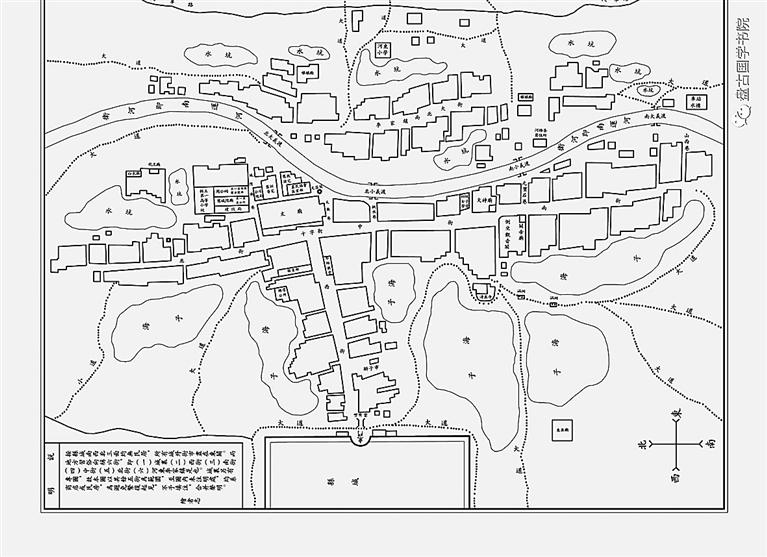

会川书院建立于清乾隆四十九年(1784),位于县城外东关城隍庙街。通过民国时期的《青县关厢街市图》,可以直观地看到,城隍庙街在十字街以北,西连北街,东到运河,街北是城隍庙和周公祠,街南就是文庙和会川书院。书院位置大约在今天的青县县城北街水楼子南面。

书院的管理

在整个清代,会川书院可以说是青县的最高学府。书院设有山长一人,主持讲学,通常由知县延聘。比如咸丰年间曾聘请南皮刘镌山,光绪年间聘请南皮张伯麟、大城刘开第。

除此之外,山长再聘请通经明理的儒生担任教授,教学内容主要是“四书五经”。学员则主要招收本县经过私塾培养的士子。每月十六日,山长要对士子进行考试,名曰“斋课”(“课”即考试)。每月的初二,知县还要主持考试,名曰“官课”,对考试成绩优秀的学员给予适当奖励。书院培养的优秀学生很多,如咸丰五年举人姚观峒,历任山东莒州、高苑、朝城等地知县,光绪二十三年恩贡陈恩宝,出任吏部七品小京官。

书院设有首士一人,负责学生的生活事务,类似于现在的后勤部负责人。书院还设有学长(从学生中选拔)一人,相当于现在大学里的学生会主席,负责学生的学习事宜。

书院的资金收入,主要来源于个人捐赠。比如光绪十九年(1893),乡绅宁世福捐银一千两,两年后又续捐二千两。知县姚为霖用这些钱置买了15顷田地,招佃户承种收租。这成为书院每年的固定收入。

书院有时也能得到官方的资助,江苏江阴人季邦桢在任长芦盐运使期间,曾拨款银两千两。书院把此笔经费借给商人,每年收取利息,用于书院日常管理。

书院的变迁

到了咸丰六年(1856),书院历经70多年的风雨沧桑,房舍陈旧,建筑老化。青县知县卢宝臣在原来的基础上进行重修,并将书院更名为永安书院。会川是青县在元代时的古称,因县南滹卫合流而得名。永安则是青县在五代时的古称,取长治久安的意思。

光绪年间,西学东渐,全国废除科举,推行新式教育。光绪二十九年(1903),青县也在书院往北,城隍庙和周公祠的后身建立了县立第一初高级小学校。至此,永安书院被废弃。