■寇金星

历朝历代开凿与维护大运河,其主要目的就是保证漕运。古代漕运船只航行过程中有几“怕”:怕阻风、怕阻雨、怕大汛、怕航道淤塞、怕船只搁浅。历代政府为了治理河道淤浅,设置专门机构“浅铺”,花费了大量人力物力财力,探索出了一套完善的河道治理体系。

浅滩、淤浅是怎样形成的

什么是“浅”呢?顾名思义,就是河道淤积造成的浅滩、淤浅,导致船只搁浅的河段。《沧州大运河文萃·文献卷》记载,清朝时期,沧州境内南运河吴桥至青县河段共有浅铺64处。《河防志》《河程记》对每一处浅铺名称都有详细记载,其中沧州城所辖附近区域有“浅铺”七个,分别是:朱家坟浅,华严庵浅,红孩口浅,回回湾浅,寇家圈浅,王家圈浅,砖河镇浅。

“浅”是如何形成的呢?主要有以下原因:

首先是南运河的水源含沙量大造成的。南运河上游水源有三:一是黄河,二是漳河,三是卫河。众所周知,黄河含沙量极大,有“黄河斗水,泥居其七”之说。漳河,含沙量仅次于黄河,有“小黄河”之称。由于水源含沙量极高,造成了南运河河道普遍淤积的状况。

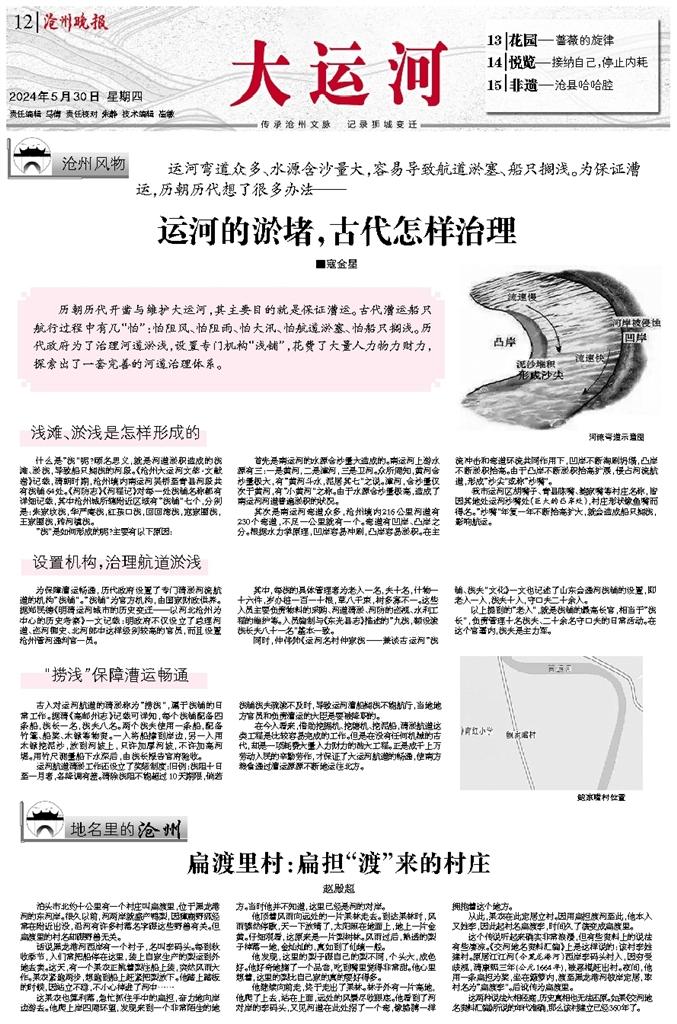

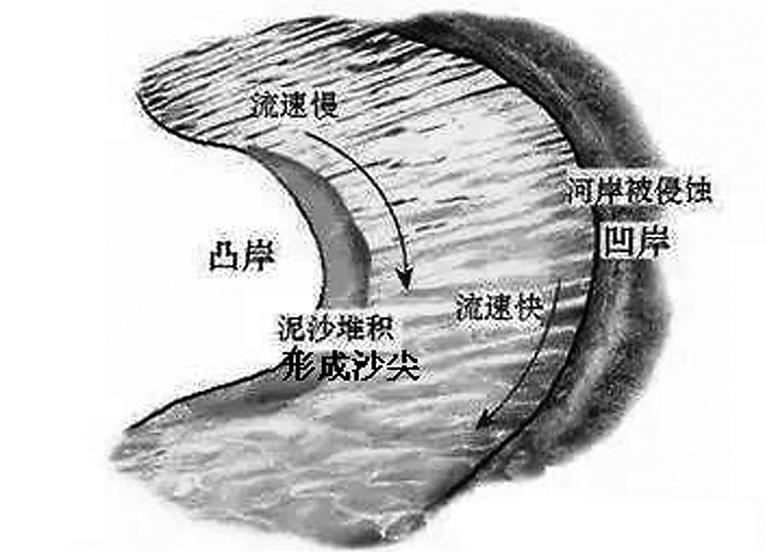

其次是南运河弯道众多,沧州境内216公里河道有230个弯道,不足一公里就有一个。弯道有凹岸、凸岸之分。根据水力学原理,凹岸容易冲刷,凸岸容易淤积。在主流冲击和弯道环流共同作用下,凹岸不断淘刷坍塌,凸岸不断淤积抬高。由于凸岸不断淤积抬高扩展,侵占河流航道,形成“沙尖”或称“沙嘴”。

我市运河区胡嘴子、青县陈嘴、鲍家嘴等村庄名称,皆因其地处运河沙嘴处(巨大的凸岸处),村庄形状像鱼嘴而得名。“沙嘴”年复一年不断抬高扩大,就会造成船只搁浅,影响航运。

设置机构,治理航道淤浅

为保障漕运畅通,历代政府设置了专门清淤河流航道的机构“浅铺”。“浅铺”为官方机构,由国家财政供养。据郑民德《明清运河城市的历史变迁——以河北沧州为中心的历史考察》一文记载:明政府不仅设立了总理河道、巡河御史、北河郎中这样级别较高的官员,而且设置沧州管河通判官一员。

其中,每浅的具体管理者为老人一名,夫十名,什物一十六件,岁办桩一百一十根,草八千束,树多寡不一。这些人员主要负责物料的采购、河道清淤、河防的巡视、水利工程的维护等。人员编制与《东光县志》描述的“九浅,额设浚浅长夫八十一名”基本一致。

同时,仲伟帅《运河名村仲家浅——兼谈古运河“浅铺、浅夫”文化》一文也记述了山东会通河浅铺的设置,即老人一人,浅夫十人,守口夫二十余人。

以上提到的“老人”,就是浅铺的最高长官,相当于“浅长”,负责管理十名浅夫、二十余名守口夫的日常活动。在这个官署内,浅夫是主力军。

“捞浅”保障漕运畅通

古人对运河航道的清淤称为“捞浅”,属于浅铺的日常工作。据清《高邮州志》记载可详知,每个浅铺配备四条船,浅长一名,浅夫八名。两个浅夫使用一条船,配备竹篙、船桨、木锨等物资。一人将船撑到岸边,另一人用木锨挖泥沙,放到河坡上,只许加厚河坡,不许加高河堤。用竹尺测量船下水深后,由浅长报告官府验收。

运河航道清淤工作还设立了奖惩制度:旧例:浅阻十日至一月者,各降调有差。清除浅阻不能超过10天期限,倘若浅铺浅夫疏浚不及时,导致运河漕船搁浅不能航行,当地地方官员和负责漕运的大臣是要被降职的。

在今人看来,借助挖掘机、挖塘机、挖泥船,清淤航道这类工程是比较容易完成的工作。但是在没有任何机械的古代,却是一项耗费大量人力财力的浩大工程。正是成千上万劳动人民的辛勤劳作,才保证了大运河航道的畅通,使南方粮食通过漕运源源不断地运往北方。