“蒜友日相亲,瓜朋时与俦”。唐代唐彦谦诗里的大蒜,被颂为日常佐餐的佳品。对我来说,一瓣瓣晶莹剔透的糖蒜头,浸润的全是浓浓的母爱。

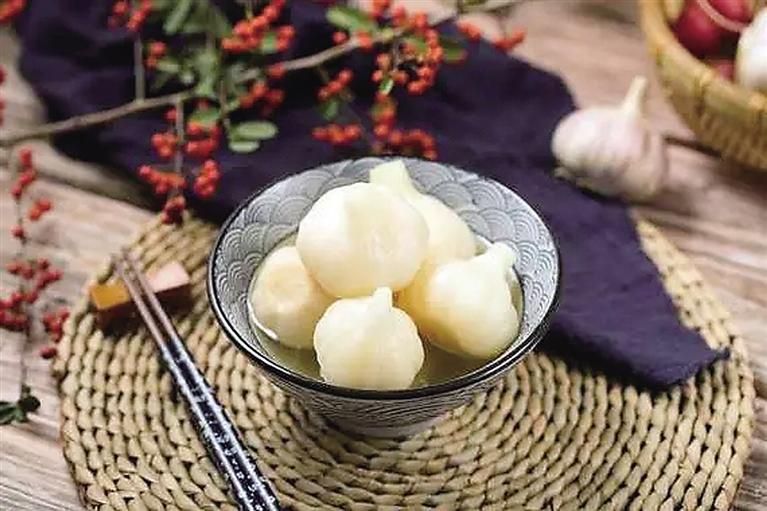

月初返乡,正值春光明媚,故乡的一切都是那么熟悉和亲切。清晨,第一缕阳光透过窗帘的缝隙,洒在温馨的卧室里。我慵懒地起床,来到厨房。母亲递给我一罐去年腌制的糖蒜。我夹起一颗放入口中细嚼,甜而不腻,脆而不生,余韵香甜。袅袅的蒜香,在舌上且隐且现。我立时端着罐子,坐在廊檐下,当成零食吃起来。

母亲随口说道:“瞧你这么爱吃,正好菜园里的大蒜都起薹了,我腌点糖蒜,你到时带走吧。”我一听,立刻欢呼雀跃,仿佛一个得到糖果的孩子。

饭后,我跟着母亲到了菜园的一块蒜地前。我们各自拿了小铲子,蹲下身子,往蒜的根部挖去。我一边挖蒜,一边和母亲聊着家常,恍惚间仿佛回到了无忧无虑的童年时光。一阵风从田野吹来,蒜苗轻轻摇曳,发出沙沙的声响,仿佛在诉说着春天的故事。

一个钟头后,半块菜地的大蒜被装进篮子,带回家。我们坐在门前的小板凳上,用剪刀把蒜须蒜叶蒜秆一一剪掉。彻底清洗干净后,再用刀片轻轻地将根部削得圆润平整,一颗一颗,扔进笸箩里咚咚地响。吃过晚饭,母亲将大小一致、模样周正的蒜头挑出来,放在大瓦盆里,上面细细地码上一层盐,并用筷子搅拌均匀。次日早上,她倒掉盆底渗出的盐水,把蒜头装进玻璃罐子。封口前,母亲娴熟地抓了一把白糖撒进去。我忙不迭地问她:“这得多久能吃?”母亲笑答:“蒜头变色就行啦!”

早些时候,读到关于清代乾隆年间美食家李化楠的介绍,他曾在食谱中记载过腌蒜的方法,“新出蒜头去秆及根,用清水泡过后洗净捞起,用盐水加醋腌之。”与之不同的是,母亲知道我喜欢吃甜食,所以每次都会加白糖。

返城后,我将母亲给的5罐甜蒜放在屋子的角落。每日去看,嫌它们变色太慢。我和母亲通话时忍不住抱怨,母亲却很认真地说:“心急吃不了热豆腐,也吃不了好蒜头,干啥事不得沉住气呢。”

我琢磨了下,觉得母亲说的话在理,便不再惦记。近日打扫房间,忽然发现,罐子里原先雪白的蒜头,不知何时已经变成亮汪汪的橙黄色了。于是,我迫不及待地洗手,打开盖子,用筷子夹了一颗放进嘴里。蒜头的辛辣已消减殆尽,取而代之的是馋人的爽脆和清甜。咀嚼起来,吱咕有声。

如今,每到饭点,我总会倒出一些糖蒜,无论是搭配米粥或面条,味道都是上等。饭吃完了,我往往还要来一颗,细细地咂摸,心里漫过层层叠叠的暖意。那不仅仅是因为糖蒜的滋味脆甜,也因为其中融入了母亲对我深深的关爱与挂牵。正如《舌尖上的中国》里所说:“这是盐的味道,山的味道,风的味道,阳光的味道,也是时间的味道,人情的味道……”于我而言,这更是母亲的味道、家的味道。