李冀北村(原交河县李道湾村)在泊头市西南约7里,正处在大运河由东南向西北转弯处,因形成一个地势低洼的大湾而得名。

明嘉靖十六年(1537),进士冯时雍在此地创建了董子书院。冯时雍,字子际,原交河县李道湾村人,是明弘治乙丑科(1505)进士,历任监察御史、海运副使等职。进士及第后,冯时雍一直在外为官。嘉靖年间,他休养在家,当时河间府方圆二三百里的文人学子、故友旧交纷纷登门探望、求教。在谈到“学以静为主,理趣得以养心”这个话题时,冯时雍十分推崇诸葛武侯“学须静也,非学无以广才,非静无以成学旨”的观点。

当时,冯时雍苦于家乡学子没有求学之所,决心建造书院。他主动捐出田地12亩,供建书院之用。书院选址在一片旷野上,即当时的李道湾村一带,此地林木葱茏,少有人至,正是治学居业的理想之地。

建造书院时,冯时雍亲自监督,还捐出自己的俸银采买材料,又动用自己家中的木料、壮丁和佣人。从嘉靖十四年(1535年)秋动工,一年半后书院修建完成。

书院竣工后,冯时雍在与学子商议为书院命名时,想起了自己崇敬的“道谊两言传世教,天人三策致君才”的汉代大儒董仲舒。冯时雍建议,董仲舒为西汉儒学之宗,又是景州(今景县)人,与泊头“封壤相接”。书院距离董仲舒的家乡不足百里,所以书院命名为董子书院。

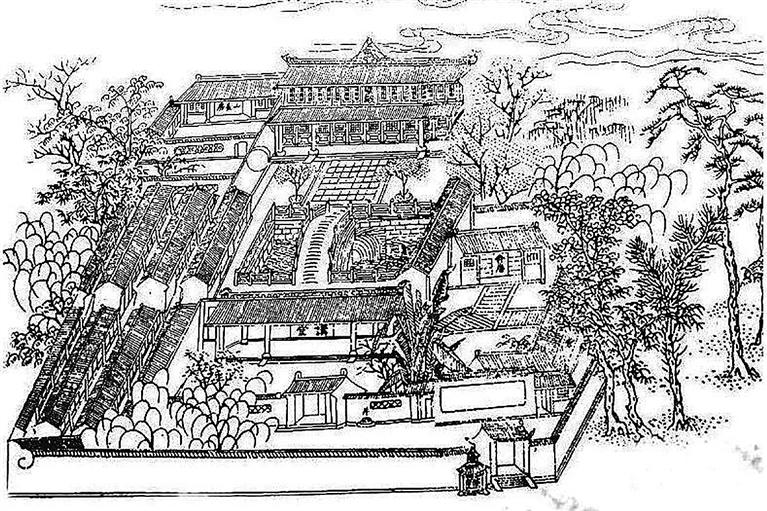

董子书院占地12亩,建筑规模恢宏,气派非凡,其中祠堂五间,以祭祀董子。讲堂三间,是院长的憩息之处。学舍六间,供诸生用。其次还有沐浴房、伙食房等东西厢房各四间。建造这些房屋的大部分费用由冯时雍捐献,也有一些是由热心教育的人士和家境富庶的求学青年捐赠。

冯时雍自己既为学院的“院长”,又是主讲,另聘几位主讲人。学生少时三十几人,多时达一百多人。其教学内容一是讲解必要的文化知识和文学知识,如《诗三百》、唐宋诗词等;二是讲些理学著作、儒家经典,如《四书》《五经》之类;三是指导学生实践,注重讲明义理,在修身养性上躬亲实践,以正己身,强调学而为用,坚守节操,廉洁清正。

教学方式上,书院提倡独立研讨,教师对学生注重启发引导,学生则注重自身的道德修养,师生关系融洽。书院还订有《学规》,共10条,由冯时雍亲自抄写,贴于北墙。其中包括学习目的、学习方法、学习意志等,如“精诚为学,以正其心,以广其才”“敬师不傲,谨虚为人”“勤功自励,博学穷理”等。

董子书院在当时有较大影响,四方学子都来求学,学术氛围浓厚。但可惜的是董子书院清初时坍塌,但冯时雍嘉惠后学的精神至今让人敬佩。

马倩