■本报记者 马倩 摄影报道

葛氏宗祠位于河间东大汉村的中心位置,建于1933年,至今已有近百年的历史。祠堂坐北朝南,有前后两幢房屋,伴有古槐、古松、古井、石狮,庄重肃穆,古朴宁静。

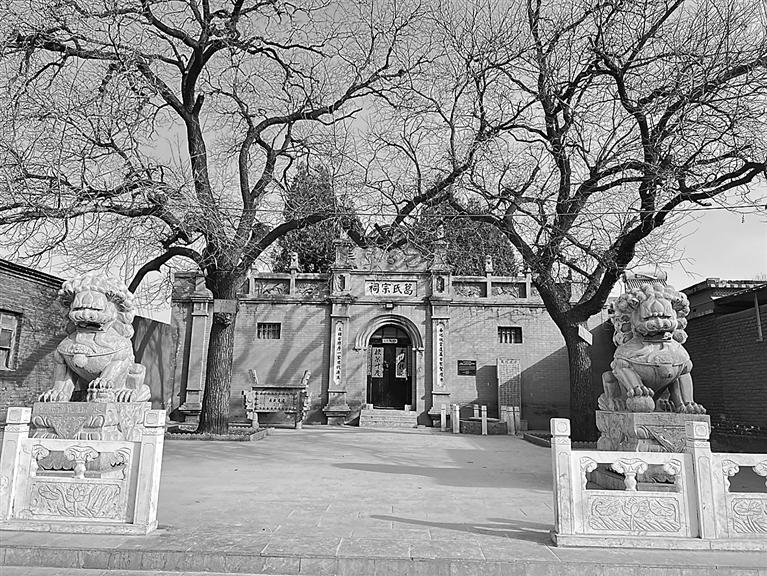

步入河间东大汉村的南北向主街道,一直向北前行。这是一条丁字街,走到路的尽头,一座古老的建筑映入眼帘,庄重肃穆之感扑面而来,这便是葛氏宗祠。

祠堂前是一个方方正正的院子,四周有白石栏杆围绕,两只石狮威严地矗立在两侧。暮春之初,院中的两棵古槐还未吐露新芽,树干粗壮而坚实,树枝向四周伸展着,将祠堂衬托得更加古老、庄严。

据记载,明永乐二年,葛氏由山西洪洞县老鸹窝迁居河间青陵乡,定居东大汉村。民国二十年冬,经族人合议,大家有钱的出钱,有力的出力,有地的出地,修建了这座祠堂。

葛氏祠堂建于1933年,为砖混结构,建筑设计在中式传统风格的基础上吸收了欧式建筑特点,呈现出典型的民国风。记者看到,祠门上方眉额有“葛氏宗祠”四个大字,格外醒目,门两侧镶嵌着一副对联。上联是:春祀秋尝遵万古圣贤礼乐;下联是:左昭右穆序一家世代源流。

祠堂眉额上方是“二龙戏珠”浮雕,十分精致,寓意吉祥安泰。两侧立柱之上,各有4只石狮守望,栏板之间雕刻有花鸟梅竹,栩栩如生。祠门东侧有一口古井,四周用六根石柱围起。祠门西侧设有化钱炉一尊。

北方村庄能有一个保护完好、规制完整的祠堂实在不多见。村民葛巨顺拿来钥匙,带领记者走进祠堂。“这就是我们俗称的‘家谱堂’了。”葛巨顺说。

随着古朴的木门打开,祠堂内外尽收眼底。祠堂为前后两幢房屋,各通宽约16米,南北长约28米。祠堂前排房内两侧各竖一块记事碑,记载了祠堂建造以及修缮的历史。中间有一院落,设有香炉,两侧各植一株松树。从外形看,前排面向街道的房屋建筑更为讲究。祠堂后排房前廊下共有四根红色立柱,堂内无隔间,整面北墙为悬挂家谱所用,地上设有香案。

“家谱平时是卷起来的,只有到过年的时候才会放下来。”听着葛巨顺的介绍,记者站立在廊下,看着绿松掩映下的这座近百年的祠堂,思绪万千。

岁月更迭,历史变迁中,葛氏族人一直在用心、用情守护着这座祠堂。或许,在他们的眼中,这座祠堂早已化成支撑他们向上的一种无形的精神力量。

葛氏宗祠自建成后,先后经过1982年、1997年和2013年三次修缮,现在已成为占地面积512平方米,风格鲜明、保护完整的祠堂。

今年64岁的葛德仁已经退休。闲暇之余,他致力于收集整理与葛氏宗祠相关的资料和信息。“葛氏宗祠今天呈现的样子,是我们葛氏这个大家族共同努力的结果。”葛德仁说。

记者在院内,几个村民凑上前来。“我们这个祠堂在别处可不多见”“我们有专门的人来打扫祠堂的,看着哪里脏了,就赶紧收拾收拾”“钥匙也有专门的人来保管”。大家你一言,我一语,流露出对祠堂深深的感情。

葛德仁告诉记者,葛氏祠堂还是同姓相融的典范。据记载,葛氏家族是两支葛姓人先后到东大汉村定居的,但两支没有各自分立,而是合二为一,共同建立祠堂,同尊一宗、同排辈序。两支族人几百年来相濡以沫,形成了相互融合、村人和谐的民风。

“我们葛氏一族很团结,谁家生活上遇到了困难,大家都会主动帮扶。我现在正在着手整理葛氏家族的花名册,无论是嫁出去的女儿,还是娶进来的媳妇儿,我们希望都能登记在册。葛德仁说。

回望葛氏宗祠,两棵古槐的树枝向四周延伸,在空中交织在一起,也庇护着坐落在中央的祠堂。想必它们的根在地下也早已紧紧地握在了一起吧。