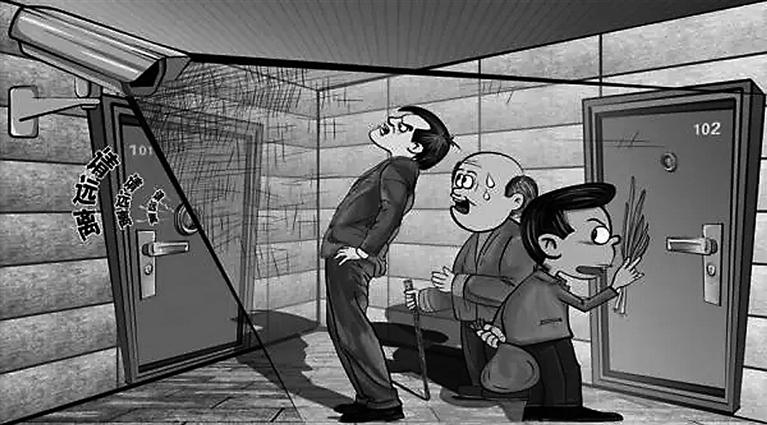

“邻居在我家门对面安了个摄像头。”近日,北京市民俞先生来电反映,隔壁邻居为了避免放在家门口的快递被偷,在门边上安装了一个摄像头,由于两家紧挨着,该摄像头同时覆盖了两家门口。

出入都被摄像头拍了进去,俞先生感觉自己的隐私受到侵犯,于是和邻居沟通希望能撤下摄像头。“沟通了好多次,后来我都着急了,对方才勉强同意撤下摄像头。”

录像设备“挂”上门

引发邻里冲突不断

前不久,天津市南开区的王女士家新安装了一款带有摄像功能的智能门锁,当摄像头检测到陌生面孔在门前停留较长时间时,会发出警示,户主也可以通过门锁发出警告,让可疑人员尽快远离。

没想到,智能门锁装上后引发了多位邻居的不满。因为王女士家住一楼,离电梯又比较近,楼上邻居进出坐电梯时,一旦在电梯处停留较长时间,智能门锁就会发出警示音,这让一些邻居颇为介意。“本来在等电梯,突然发出的警示音吓人一跳。”家住楼上的李奶奶说。

多位邻居找上门来希望王女士换门锁,王女士感觉有些委屈:“自己家孩子经常独自在家,装智能门锁也是为了保障他的安全。就算拍了些电梯口的影像,也没什么隐私信息。再说,智能门锁才买了一个月,换掉太浪费了。”

不只是智能门锁,智能猫眼、摄像头、可视门铃……各种带有摄像功能的设备被用在家门上,由此引发的邻里纠纷冲突不断。

陕西西安的李女士家对门邻居最近在门上加装了一个摄像头,邻居解释说,一个人在家担心安全问题,加装24小时录像的摄像头可以时刻监测楼道动向,防止陌生人的不轨行为。

邻居是安心了,但李女士却忧心忡忡:“摄像头安装在门框上,镜头正对着楼道,我们家就被时时监控了。”李女士找邻居多次交涉,最终邻居同意调整摄像头角度,尽量避开李女士家。

记者采访发现,受访者对邻居在门口安装摄像头或带有摄像功能的设备评价不一。有人认为,楼道里的画面算不得私密,况且这些设备都出于安全考虑,没必要太担心,“只要邻居事先告知就好”。但更多人则感到担忧:“行踪被监测不说,开关门都要减小幅度,生怕摄像头抓拍到屋内场景。更令人担心的是,完全不知道这些视频会被用作何处。”

智能设备轻易获得

录像功能难以关闭

这类带有摄像功能的智能设备在购物平台上可以随意买到。

以智能猫眼为例,记者在某购物平台搜索发现,多款智能猫眼销量十分可观。与传统猫眼不同,电子猫眼视野更广、清晰度更高,即便在夜里看外面也能看得清清楚楚。当有人出现在“视野”里时,就能智能启动监测,快速抓拍存储。甚至还可以将拍摄到的画面发送到手机上进行回看。

当记者向多家销售量较高的商家询问“电子猫眼是否会拍到邻居”“对方提出异议怎么办”时,有的客服轻描淡写地说“他(邻居)又不知道”,有的则建议和邻居友好协商。

在采访中,不少受访者告诉记者,安装带有录像功能的设备,初衷是为了确保家门口的安全,完全无意冒犯邻居隐私。“但一些智能设备的功能设置完全不够‘智能’。”一名曾因安装智能门锁与邻居发生过冲突的受访者如是说。

记者调查发现,市面上一些智能门锁的录像功能要么无法主动关闭,要么关闭程序复杂。

去年12月,浙江省金华市的陈先生在某购物平台下单了一款智能门锁,该门锁带有人脸识别、门铃视频通话和摄像功能,还支持手机App端24小时随时查看门外,一旦有人在门口徘徊或者尝试开门时,就会自动录像。

让陈先生没想到的是,门锁刚安装没多久,邻居就找上了门。

“大家都住在同一层,我们两家门正对着,你家安了这个带有摄像头的门锁,我们家里人来来往往的都被拍到你手机上了,总觉得自己的隐私被侵犯了。万一你买的不是正规的门锁,这些视频落入不法分子手里,对我们家可能会造成很大的伤害。”陈先生的邻居说。

陈先生也意识到此举有些不妥,可当他想要关闭录像功能时,却发现该功能无法关闭,只能关闭提示音效。

涉嫌侵犯他人隐私

应取得同意后安装

带有摄像功能的智能门锁等产品是否会侵犯隐私权?

中央财经大学法学院教授朱晓峰认为,居民在门口安装摄像头或有摄像功能的智能门锁会有侵犯邻居隐私权的风险,依据民法典规定,隐私是自然人的私人生活安宁和不愿为他人知晓的私密空间、私密活动、私密信息,其核心在于不愿为他人知晓,而摄像头、具有摄像功能的智能门锁等,会记录邻居的个人行踪以及与其有来往的人员信息,这些通常都是自然人隐私权的保护范围。

那么,个人安全与他人隐私的边界该如何平衡?

北京市盈科律师事务所律师杨敏认为,依据《民法典》规定,除法律另有规定或者权利人明确同意外,任何组织或者个人不得实施侵害他人隐私权的行为。居民个人在安装带有摄像功能的设备时,可以考虑与存在利害关系的邻居协商一致,在取得其同意的前提下进行安装,或者选择仅安装在室内,以避免可能发生的个人信息、隐私权侵害问题。

多位使用过带有摄像功能智能门锁的受访者建议,制造这些智能设备的厂家应该进一步规范行业标准,提升科技水平,既能够让使用者更便捷地操作设备、调整设备覆盖角度、范围等,防止侵犯他人隐私,还要确保上传到网络平台的信息安全,让科技更好地服务群众、提升安全感。

据《法治日报》