现在河间市兴村乡一带,仍然流传着清代直隶总督方观承落难兴村瀛西寺,后来发迹后不忘旧情,奏请免除兴村一带税粮的故事。其实,方观承与河间的一段渊源,远不止于此。

方观承是安徽桐城人,出生在官宦之家。但一场文字狱使其祖父、父亲流放黑龙江,幼年的他不得不寄养在江宁(今南京)城西的清凉寺。

后来,方观承与兄长徒步到关外探亲,往来南北,颇知民情。因为途经京城卖字,方观承得到平郡王福彭的赏识,跟随其征讨准噶尔立功,从此平步青云,一路升至“疆臣之首”的直隶总督。

方观承以治水著称,在直隶任内,对子牙河、漳河等河流倾心治理,河间府人民受益颇深。河间一带旱灾频繁,方观承又奏请朝廷,通过“以工代赈”,即让灾民出工兴修水利、城池,相应给予钱粮。

方观承前后任直隶总督二十年,办公地点在保定府。但乾隆皇帝六次南巡,每次均由陆路经直隶、山东至江苏渡黄河,再乘船到江浙,返程亦然,河间是必经之地。乾隆南巡经过之地,属地官员必提前恭迎,听候指示。所以,方观承作为直隶总督,倒是常往河间府跑。盘点乾隆皇帝南巡经过河间的诗作,以“示直隶众官”等为题的即有数首。

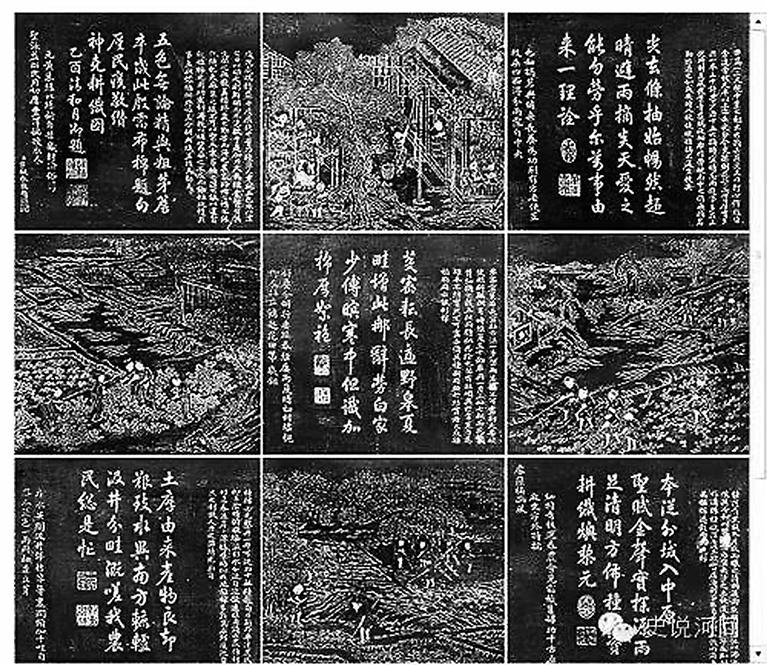

方观承对棉花种植十分看重,认为棉花像粮食一样重要,只有广泛种植,百姓才能饱暖安居。他探索植棉经验,绘成《棉花图》16幅,详细说明从植棉到成布的全部工艺过程。1765年,乾隆皇帝南巡经过河间,方观承借机献上《棉花图》,乾隆龙颜大悦,为每幅图题诗,以鼓励农耕。

方观承经历家庭变迁,早知世间炎凉,即便登上总督高位,仍毫无官架子。1757年,乾隆皇帝结束南巡,返回京城,即将落驾河间。方观承赶到河间迎驾,途中喜下春雨,方观承与河间知县吴山凤以“喜雨诗”互相唱和,丝毫没有以上压下之感。后来,河间名胜蒲萦台毁于火灾,知县吴山凤重修,方观承还受邀为之题词:“瀛州第一台”。正如乾隆皇帝在《示直隶总督方观承及其属吏》中所言:“我惟加实惠,尔其勉勤宣;官阶大小殊,民父母同然。”大意是,官员不论大小,关心百姓是一样的;只有加倍地给百姓实惠,才是勤勉为官之道。

方观承落难瀛西寺是否确有其事?历史上,河间市兴村西头确有瀛西寺,方观承与其兄从南京步行至东北,经过河间古御道到北京,本不会经过兴村。但是,二人若是迷失方向,或从河间府到保定府,则会经过兴村一带。

方观承落难瀛西寺虽是民间传说,但为瀛西寺题写匾额,则确有其事。其匾额已不知去向,但有清代朱昶所作瀛西寺楹联为证:“百年遗迹怀仙吏,一掬甘泉续醉翁”。上联指百年古迹瀛西寺与方观承的缘份,后联指兴村另一处名胜“适合泉”。至于传说中方观承发迹后奏请免除兴村一带税粮,则与方观承“一代名吏”的风格不符,且清代任何体恤民众的举措都是突出“皇上隆恩”,极为忌讳以臣子名义向百姓“买好”,所以不会有此事。

但是,方观承任职直隶总督期间,河间府常逢灾荒之年,朝廷也多次批准免除税粮,兴村一带自然受益,这大概就是民间传说的渊源。另外,旧河间府署临街原有高大木牌坊,上刻“燕赵雄风”四个大字,据说为方观承所书,也是有可能的。

乾隆二十八年(1763年),天津等地发生水灾,有官员弹劾方观承,但乾隆皇帝指出,如果让那些批评方观承的人去做这样的事,未必能象他那样尽力,因此对其加以宽恕。

乾隆三十三年(1768年),71岁的方观承因患疟疾,病死于直隶总督任上。一生勤勉的方观承,能够倍受皇帝信任,被喻为乾隆朝“五督臣”之一,应该与其在河间府与乾隆多次接触密切相关。