刘春霖(1872—1944),字润琴,号石云。中国晚清直隶省河间府肃宁县石宝村人,晚清德宗光绪三十年(公元1904年)甲辰科状元,亦是中国历史上最后一名状元,所谓“第一人中最后人”。

刘春霖在诗书画上均有极高的造诣,尤擅小楷。他的小楷书法有“楷法冠当世,后学宗之”之誉。至今,书法界仍有“大楷学颜(真卿)、小楷学刘(春霖)”之说。他先后出版有《大唐三藏圣教序》《兰亭序》等小楷字帖多部。

刘春霖状元及第后,授翰林院修撰,被派往日本,入东京法政大学深造。光绪33年(1907年),他回国后,历任咨政院议员、记名福建提学使、直隶法政学校提调、北洋师范学校监督等职。

1931年“九·一八”事变后,日本人拉拢他出任伪职。他保持晚节,坚辞不就。为此,日伪当局将其历年收藏的书画珍宝洗劫一空。刘春霖患有心脏病,经受此番打击后,病情逐渐加重,经多方医治无效,于1944年1月18日在北京去世,享年72岁。

■寒门学子

刘春霖家道贫寒,世代为农。他的父亲先后在济南、保定的府衙当差,母亲也在知府家中做女仆。刘春霖幼年时跟随父母在济南。因生活困难,他6岁时被送回老家,依靠哥嫂抚养。8岁的刘春霖入私塾读书,他天资聪颖,学习刻苦,深受老师的喜爱。

他出生在贫苦农家,学习非常刻苦,正如宋濂在《送东阳马生序》中所记载的那样,“天大寒、砚冰坚,手指不可屈伸,弗之怠”。他也一直不敢对学习有丝毫的懈怠。

后来,父亲把刘春霖带到保定,送他进入莲池书院读书。他的学业长进很快,颇得院长吴汝纶赏识。进入莲池书院后,他更加用功读书。因为他明白,要想让自己的家庭摆脱贫困,便只有读书。

1904年,慈禧太后70大寿。普天同庆,特降懿旨,加恩科一场。也正是这新加的一场科考,诞生了中国历史上最后一位状元“刘春霖”。

刘春霖有个哥哥叫刘春堂,两人从小敏而好学,齐头并进地双双考上了举人,杀进了会试。在1903年的会试科考上,刘春堂中了进士,而刘春霖意外落榜了。刘春霖原本想着三年之后继续参加科考,恰巧慈禧过70大寿,特增了恩科,所以他只等了一年就迎来了机会。

刘春霖博学多才,在古文学、史学和金石学等方面都有很深的造诣。早在刘春霖未登第时,晚清名臣、两代帝师翁同龢见其笔墨,惊叹不已,预言他将大魁天下。

■“春风化雨”遇良机

刘春霖状元及第中还有一个故事。

公元1904年7月,殿试结束后,主考大臣经过认真挑选,把入选的试卷按名次排列,呈请慈禧太后“钦定”。

当时内外交困、忧心忡忡的慈禧太后正准备70大寿,也想从科举之中得到一点吉兆。她首先翻开主考官列为头名的试卷,试卷上字迹流利清秀,文词畅顺华丽,慈禧太后内心颇喜。但当目光投向落款时,一股阴云在心间陡然升起。

这张试卷的举子是广东人朱汝珍。一个“珍”字便让慈禧太后十分不悦,又加上朱汝珍是广东人,更让慈禧怒火中烧。想起太平天国的洪秀全,维新派康有为、梁启超……这些大清朝的“首逆”都来自广东。在慈禧看来,广东人是她的克星,是她无法容忍的。于是,她将朱汝珍的试卷扔到了一旁。

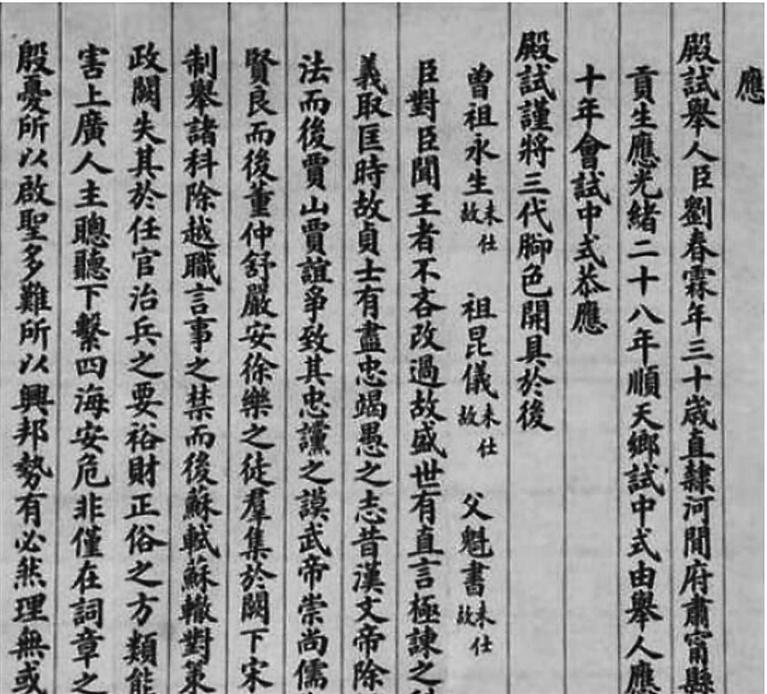

慈禧翻开第二份试卷,又不禁高兴起来。第二份试卷是直隶(今河北省)肃宁人刘春霖的。试卷上的手写字体堪比印刷(上图),让慈禧看得是如春风得意,心情舒畅。“春霖”二字含春风化雨、甘霖普降之意。这一年又逢大旱,急盼一场大雨,加之直隶地处京畿,“肃宁”又象征肃静安宁的太平景象。这对烽火四起、摇摇欲坠的清王朝来说,自然是“吉祥”之兆。

大笔圈定,刘春霖名列榜首。发榜时,刘春霖成了头名状元,经主考官的保奏,为照顾社会舆论,朱汝珍的名字虽然没有抹去,但也只得屈居刘春霖之后了。 谢小楼