盐山县庆云镇位于沧州市东南73公里处、205国道旁。作为河北省历史文化名镇,庆云自明代洪武置县,至1965年初,冀、鲁两省调整区划时被撤并搬迁,老庆云旧城为县治存续590余年之久。

“卿云——庆云”

庆云县志载:明洪武六年(1373),知县杨思义移县治于鬲津河(今漳卫新河)北岸,草创城垣。因境内有庆云乡址,遂以此名县。

庆云乡原称李太仆家,其村东二里许,有一土阜,蟠踞鬲津河中流,蜿蜒数里,形如卧龙,名卧龙冈。卧龙冈四面环水,冈上树繁草盛,其上空常被五彩祥云笼罩。《史记·天官书》曰:“若烟非烟,若云非云,郁郁纷纷,萧索轮囷,是谓卿云。”卿云,古以为祥瑞、喜庆之气,取其意,且卿通庆,故取名庆云。清咸丰四年《庆云县志》有“如直棣庆云县者,地滨海滢,星次危分,嘘气成云,邑由斯而得庆”之说。

明朝初年,庆云县城初具规模。城方四里,高二丈五尺;池阔二丈,深一丈。建立四门,东曰“瞻岱”,南曰“观澜”,西曰“拱宸”,北曰“望海”。万历元年,东、西、南三门分别改称迎春、迎恩、迎薰。因邑小门多不便守御及“地僻”等因素,南北二门时开时闭。城池历经各朝代不断修葺完善,至清末民初,四周尚存较完整的角楼、女墙、警铺柝铃、将台敌楼及临津楼、魁楼等。东至西门主街称鸣珂街,南北名儒林街,另有鹏飞巷、鲲化巷、陈家巷、草厂胡同、寺胡同等。

城南鬲津河上架有东、西关通济桥(中通济桥在迎薰门外,后塞南城门,桥废)。东通济桥,俗称庆云东关大桥,为乾隆二十一年(1756)时任知县甘怡重修。史载清直隶总督方观承当年去黑龙江省亲时曾路经大桥建筑工地,为筹措川资在此摆摊卖字,经友人推荐还谋了个记账差事。发迹后方总督不忘旧情,对庆云照顾有加,并为东关大桥改题“岁甘桥”名(另有《纪恩碑记》诗文并序),邑人勒石立于桥头,现有碑刻拓片存世。

城区地处无棣故墟,古属黄河冲积平原。鬲津河畔北有老乌山,南岸有方圆百亩古杏千株,中流土阜龙盘,林草丰茂。小城依山傍水,造就“庆云八景”:棣城烟雨、鬲河夜泊、龙冈晴岚、雁滩渔歌、东岳晨钟、西山暮笛、杏岸晓月、月沽春涨。清康熙二十一年(1682)邑岁贡生崔允祯“总题八景”有诗曰:“疏烟微雨棣城纷,春际月沽生縠纹。夜静鬲河横野渡,晓封杏岸障浮云。钟敲东岳晨光爛,笛弄西山日暮闻。雁和渔歌声乱处,会看冈上现龙雯。”

旧有“八景”多与鬲津河有关。新中国成立后,随着对古河道的多次疏浚,往昔景观已不复存在。

名城古韵

“卿云”不消,古韵犹存。虽历六百年风雨沧桑、兵燹战乱,然庆云明代古建群——大成殿、泰山行宫、衙署二堂,作为“古城之魂”,竟然奇迹般存留下来。

殿、堂、行宫与庆云县立同龄,共建于明洪武初年。三大古建群各具特色,分别坐落于老县城南、西、北方向,互为犄角,竞相辉映。

大成殿与庆云中学(原河北庆云县立中学)共处一院,为旧时县文庙(古称学宫)的主体建筑,是封建科举时代的县级官学,内供孔子像,占地900余平方米。殿体建在1.6米高的砖砌基座上,设有台基坡蹬,历经不断修葺,现今保存完好。殿脊以翠瓦覆顶,两端砖雕吻兽,顶挂流金瓦,四角飞檐。殿内12根明柱,粗达一围;殿前东西两庑各5间,分别供有七十二弟子。

附属文物有清圣祖康熙五年(1666)重修庙学碑、直隶总督方观承亲笔书丹碑(已失)及“河北省重点文物保护单位”石刻各一通。

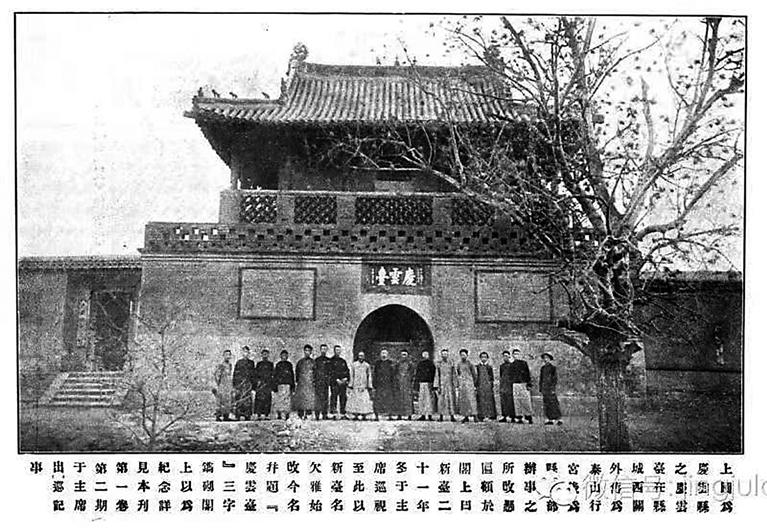

泰山行宫位于庆云镇西关村,迄今已有649年历史。相传姜太公保大周统一天下,各大小官员及眷属均封神位。泰山顶封让于碧霞元君,碧霞娘娘遂降旨,于西地长安到泰山每500里建一行宫,供其间歇,“泰山行宫”因而得名。此为旧志庆云八景之一,曰“西山暮笛”。坊间有“庆云阁、海丰塔、东光县的铁菩萨”之说。

泰山行宫为群体建筑,占地面积4000多平方米。正殿进深5间,面阔3间,单檐4柱,龙纹瓦当。大脊两侧各有一只吞脊大兽,蟠屈上弯,气势非凡。铃铛阁是其主要附建,高17米,为楼阁式建筑。上层有檐柱18根,檐角飞起,斗拱交错。周边椽头系有168只小铜铃,四角各挂1只大铜铃。风吹铃鸣,叮当作响,萦纡耳畔,故称“铃铛阁”。下层是砖砌拱券式通道,为出入泰山行宫之门。铃铛阁是老庆云旧“八景”外的“三景”之一,即小鬼山、铃铛阁(方言gao)、一步三孔桥。

衙署二堂坐落于庆云镇政府院内,系原庆云县衙的主体建筑之一。署堂坐北面南,面阔5间,长16.5米,进深4间,宽9.5米,硬山顶,小式造。除门窗外,堂内檩梁架构、柱础均为明代营造风格,是河北省唯一的保存较为完整的县级衙署堂所,具有较高的观赏和学术研究价值。现为省级重点文保单位。

此外,镇政府院西还有明监狱遗址。该监狱同为明洪武六年鼎建,后为历代所用,至1965年前保存尚好。庆云县治南迁山东时,狱内所有檩梁、门窗均被拆,仅剩残垣断壁。该遗址现为省辖内仅存遗址之一,为省级重点文保单位。

人文毓秀

魏武帝曹操诗曰“高山吐庆云”。清林则徐自题厅堂诗,“庆云扶质,清风承景;鸣凤朝阳,翔龙仰霄”。冀鲁交汇、京津门户之独特位置,棣城古邑、卿云氤氲之千百年文化积淀,不仅孕育了庆云福地的璀璨文化,也造就了古今众多的仁人志士、风云人物。

据《庆云县志》记载,原庆云县城“乡贤祠”内供奉的庆云籍名人有八位。包括后唐平章政事、大学士李愚,宋抗辽名将张凝父子等。最有名的当属宋工部尚书李之纯及其堂兄弟李之仪。李之仪(1038-1117),字端叔,熙宁三年(1070)进士,北宋著名词人,与苏轼交从甚厚。一首“我住长江头,君住长江尾”小令,隽咏俏丽,质朴精美,传为男女相爱之千古名篇。

时光荏苒。及至近现代,1931年,中共党员杨德然受津南特委书记刘格平派遣,以学生身份插入庆云中学第三班学习,秘密组织“社会主义研究会”,建立起庆云中学第一个党小组。

新中国成立后,上世纪六十年代中起,河北老庆云虽废县为镇,但变革、前进的步伐没有停止。

今年是庆云镇命名为“河北省历史文化名镇”十周年。一批古城保护性项目如明清一条街、西城门重建、古街巷修复等将陆续规划实施,六百年古城将以前所未有的崭新姿态,不断焕发出勃勃生机。