又到橙红橘黄的季节,我回了一趟老家。正赶上乡下表舅家盖新房,表舅让女婿开车接我们去他家吃饭。

依稀记得,小时候,姥姥曾带我去过表舅家。印象的碎片中,青石板路要走好久好久,路边有清清小溪,游动的小鱼悠然自在,仿佛弯下腰去用手捧一把水,小鱼就可以舀在掌心似的;山坡上、田埂边,开着白色黄色的野菊花,蹦蹦跳跳一路走着摘过去,又看到前面的花儿更漂亮更鲜艳;令人害怕的,是水田里那伸着长长脖子的大白鹅,看到穿花裙子的小女孩路过,长脖子往地面一贴,“嘎嘎、嘎嘎”追了过来,直到现在,看见大白鹅,我还是会远远绕开。

现在在乡下务农的年轻人很少了,表舅的几个小孩,都在县城生活和工作,只有农忙的时候才回家帮忙。秋风微凉,车子爬过城外的大陡坡,驶入小马路,天空变得明净起来,从车窗吹进来的风,也有了一种山里的清新和舒爽。

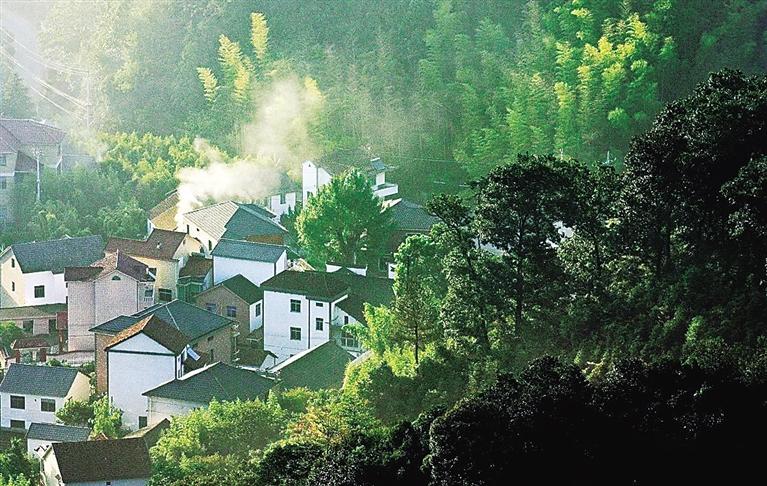

不到10分钟的时间,便觉眼前豁然开朗,一大片低洼的田地平整地铺向前方,前方的尽头,一栋栋小楼房高低起落。大姐指着其中一栋两层半的楼房告诉我:那就是表舅的家。

饭菜早已经准备好。大表妹在县城开了一家颇有名气的土菜馆,今天老板娘亲自下厨,用的材料又是货真价实的土鸡、土鸭,自家水塘里养的鱼、自家地里种的蔬菜。席间,表舅忙着给这个夹菜、给那个添酒,热情得我们都不好意思。表妹说:“你们到这里来做客,他心里高兴着呢。”

又想起小时候,总觉得我们家乡下亲戚特别多。亲戚们上街卖个菜、办点事,会来我们家歇个脚,也给我们捎一些蔬菜、花生、黄豆什么的。那时候大家日子都过得紧,很少会留他们吃饭,姥姥有时去外面店里给他们端一碗面条,或者买两个包子,他们就很高兴、很满足了。

上世纪六七十年代,粮食统购统销,城乡差别大,“吃国家粮的”几乎成了一种身份的象征,在乡下人的眼里,有城里的亲戚,是令人羡慕的一件事。

吃过饭,表妹陪我去田埂边走了走。四周很安静,几乎看不到在地里劳动的人,也没有遇到让我害怕的大白鹅,水塘里面倒凫着许多鸭子,也是静静的,不怎么吵闹。

临走的时候,表舅一定要给我们每个人捉一只大肥鸭,还要给他表姐也就是我老妈额外加送一只老母鸡,结果那只鸡性格刚烈、脾气暴躁,表舅和表舅妈两人追了半天,老母鸡还是从他们的包围圈中逃掉,夺命狂奔跑水田里去了。

现在,有一门乡下亲戚,倒是令人羡慕了。