诗人王实坚是吴桥人。他行船至连窝驿,是率性游玩,还是探亲访友,已无从查考。不仅如此,就是容他落桨憩神的堤坝,是不是谢家坝,是否为糯米浆混灰土夯就,亦无从考究。

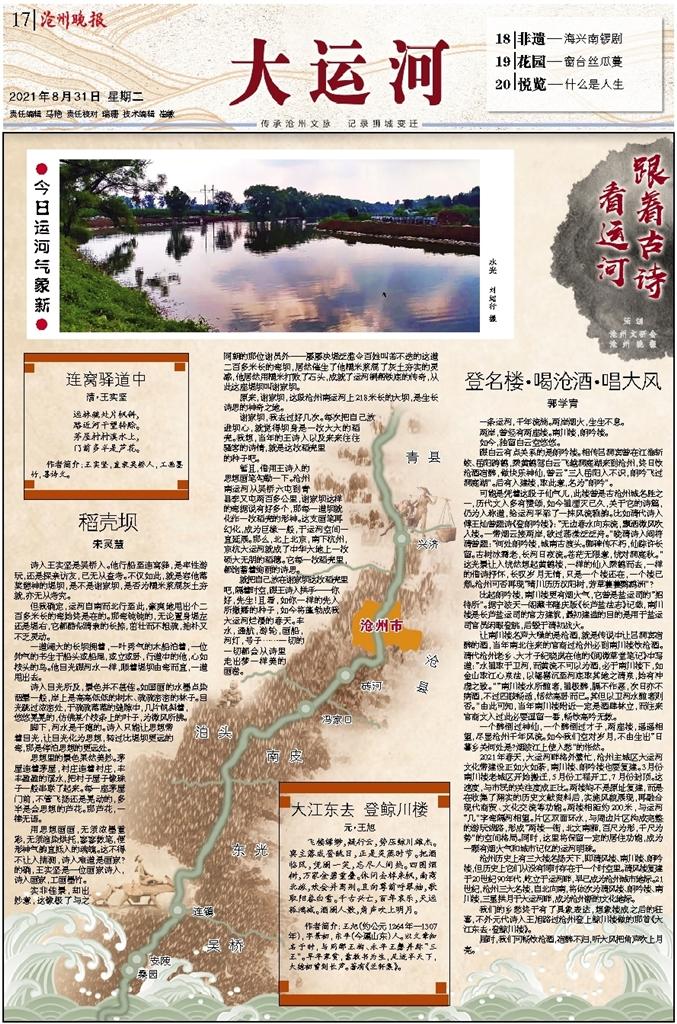

但我确定,运河自南而北行至此,豪爽地甩出个二百多米长的弯始终是在的。那弯钝钝的,无论置身堤左还是堤右,它都酷似清隶的长捺,茁壮而不粗疏,拙朴又不乏灵动。

一道阔大的长坝拥着,一叶秀气的木船泊着,一位帅气的书生于船头或船尾,或立或卧,行道中的他,心如枝头的鸟。他目光跟河水一样,顺着堤坝由弯而直,一道甩出去。

诗人目光所及,景色并不甚佳。如国画的水墨点染洇晕一般,岸上是高高低低的树木、疏疏密密的林子。目光跳过浓密处,于疏疏落落的缝隙中,几片帆斜着,悠悠晃晃的,仿佛某个枝条上的叶子,为微风所拂。

脚下,河水是干瘪的。诗人只能让思想带着目光,让目光化为思想,转过比堤坝更远的弯,那是停泊思想的更远处。

思想里的景色果然美妙。茅屋连着茅屋,村庄连着村庄,丰丰盈盈的溪水,把村子屋子像珠子一般串联了起来。每一座茅屋门前,不管飞扬还是晃动的,多半是会思想的芦花。那芦花,一律无语。

用思想画画,无须浓墨重彩,无须渲染烘托,寥寥数笔,便形神气韵直抵人的魂魄。这不得不让人揣测,诗人难道是画家?的确,王实坚是一位画家诗人,诗人画家,工画墨竹。

实非佳景,却出妙意,这像极了与之同朝的那位谢员外——屡屡决堤泛滥令百姓叫苦不迭的这道二百多米长的弯坝,居然催生了他糯米浆混了灰土夯实的灵感,他居然用糯米打败了石头,成就了运河铜帮铁底的传奇,从此这座堤坝叫谢家坝。

原来,谢家坝,这段沧州南运河上218米长的大坝,是生长诗思的神奇之地。

谢家坝,我去过好几次。每次把自己放进坝心,就觉得坝身是一枚大大的稻壳。我想,当年的王诗人以及来来往往骚客的诗情,就是这枚稻壳里的种子吧。

暂且,借用王诗人的思想画笔勾勒一下。沧州南运河从吴桥六屯到青县李又屯两百多公里,谢家坝这样的弯据说有好多个,那每一道坝就化作一枚稻壳的形神。这支画笔再幻化,成为巨椽一般,于运河空间一直延展。那么,北上北京,南下杭州,京杭大运河就成了中华大地上一枚硕大无朋的稻穗。它每一枚稻壳里,都饱蓄着绚丽的诗思。

就把自己放在谢家坝这枚稻壳里吧,隔着时空,跟王诗人拱手——你好,先生!且看,如你一样的先人所撒播的种子,如今将蓬勃成我大运河烂漫的春天。丰水,通航,游轮,画船,河灯,号子……一切的一切都会从诗里走出梦一样美的画卷。