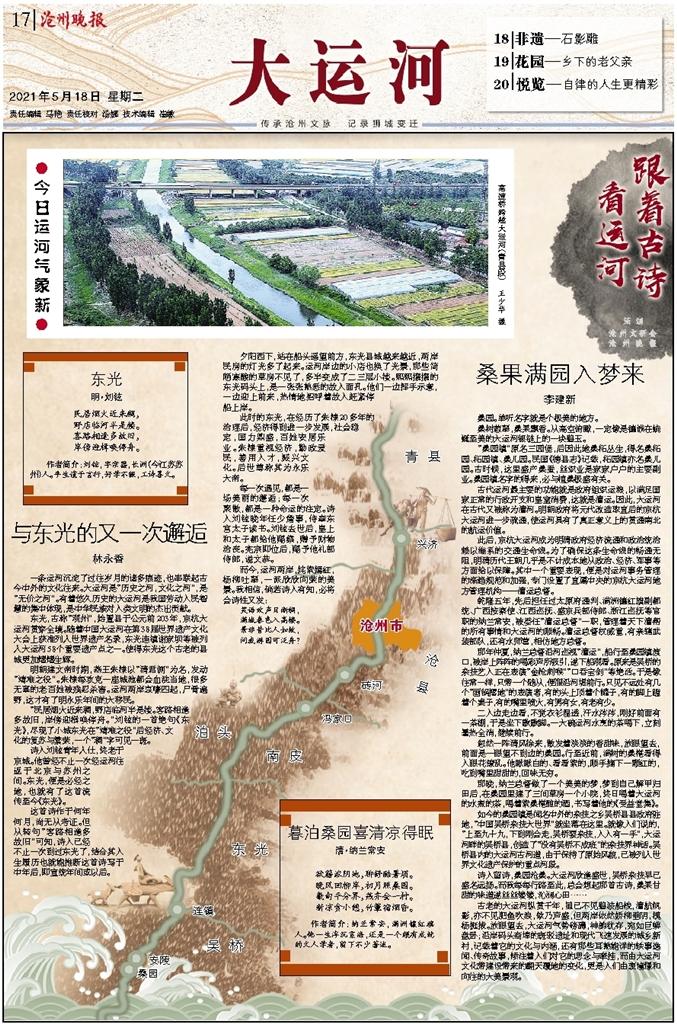

桑园。单听名字就是个极美的地方。

桑树葱翠,桑果飘香。从高空俯瞰,一定像是镶嵌在蜿蜒至美的大运河银链上的一块碧玉。

“桑园镇”原名三园堡,后因此地桑柘丛生,得名桑柘园、柘园镇、桑儿园。民国《德县志》记载,柘园镇亦名桑儿园。古时候,这里盛产桑蚕,丝织业是家家户户的主要副业。桑园镇名字的得来,必与植桑极盛有关。

古代运河最主要的功能就是政府组织运粮,以满足国家正常的行政开支和皇室消费,这就是漕运。因此,大运河在古代又被称为漕河。明朝政府将元代改造取直后的京杭大运河进一步疏通,使运河具有了真正意义上的贯通南北的航运价值。

此后,京杭大运河成为明清政府经济流通和政治统治赖以维系的交通生命线。为了确保这条生命线的畅通无阻,明清历代王朝几乎是不计成本地从政治、经济、军事等方面给以保障。其中一个重要表现,便是对运河事务管理的渐趋规范和加强,专门设置了直属中央的京杭大运河地方管理机构——漕运总督。

乾隆五年,先后担任过太原府通判、满洲镶红旗副都统、广西按察使、江西巡抚、盛京兵部侍郎、浙江巡抚等官职的纳兰常安,被委任“漕运总督”一职,管理着天下漕帮的所有事情和大运河的顺畅。漕运总督权威重,有亲辖武装部队,还有水师营,相仿地方总督。

那年仲夏,纳兰总督沿河巡视“漕运”,船行至桑园镇渡口,被岸上阵阵的喝彩声所吸引,遂下船观看。原来是吴桥的杂技艺人正在表演“金枪刺喉”“口吞宝剑”等绝活。于是像往常一样,只带一个随从,便服沿河堤前行。只见不远处有几个“画锅撂地”的表演者,有的头上顶着个罐子,有的脚上蹬着个桌子,有的嘴里喷火,有男有女,有老有少。

二人边走边看,不觉衣衫湿透,汗水涔涔,刚好前面有一茶棚,于是坐下歇歇脚。一大碗运河水烹的茶喝下,立刻暑热全消,继续前行。

忽然一阵清风徐来,散发着淡淡的香甜味,放眼望去,前面是一眼望不到边的桑园。行至近前,满树的桑椹看得人眼花缭乱。他瞅瞅白的、看看紫的,顺手摘下一颗红的,吃到嘴里甜甜的,回味无穷。

那晚,纳兰总督做了一个美美的梦,梦到自己解甲归田后,在桑园里建了三间草房一个小院,终日喝着大运河的水煮的茶,喝着紫桑椹酿的酒,书写着他的《受益堂集》。

如今的桑园镇是闻名中外的杂技之乡吴桥县县政府驻地,“中国吴桥杂技大世界”就坐落在这里。就像人们说的,“上至九十九,下到刚会走,吴桥耍杂技,人人有一手”,大运河畔的吴桥县,创造了“没有吴桥不成班”的杂技界神话。吴桥县内的大运河古河道,由于保持了原始风貌,已被列入世界文化遗产保护的重点河段。

诗人留诗,桑园沧桑。大运河欣逢盛世,吴桥杂技早已盛名远扬。而我每每行路至此,总会想起那首古诗,桑果甘甜的味道遂丝丝缕缕,沁润心田……

古老的大运河纵贯千年,虽已不见碧波船梭,漕航帆影,亦不见肥鱼吹浪,欸乃声盛,但两岸依然娇柳垂阴,槐杨挺拔。放眼望去,大运河气势磅礴,神韵犹存,宛如巨蟒盘卧;沿岸码头商埠的斑驳遗址和现代飞速发展的城乡新村,记载着它的文化与内涵,还有那些耳熟能详的轶事逸闻、传奇故事,倾注着人们对它的思念与牵挂,而由大运河文化带建设带来的翻天覆地的变化,更是人们由衷憧憬和向往的大美景观。