神堤烟柳为“乾宁八景”之一。

据《兴济志》《青县志》等记载,兴济镇在唐昭宗乾宁中期谓“范桥镇”,至今已有1100多年历史。大运河依镇蜿蜒而过,南北长约7.2公里,岸边曾建有范桥古渡,运河之上,商贾往来,帆樯云集。

兴济历史悠远,名人辈出。闻名遐迩的明朝选秀进宫的张娘娘就生于此地。张娘娘是明代第九位皇帝孝宗朱祐樘的皇后。关于张娘娘的传说,人们口口相传,经久不衰。至今,镇区内还有娘娘坟、娘娘河、娘娘宫、娘娘庙及“龙窝”等文化遗迹。

兴济历史上曾有乾宁八景之美——神堤烟柳、龙祠灵应、丰台夕照、洪寺晓钟、范桥古渡、驿亭甘井、西泊渔樵、卫河秋涨,千百年来吸引诸多文人墨客著文吟颂。

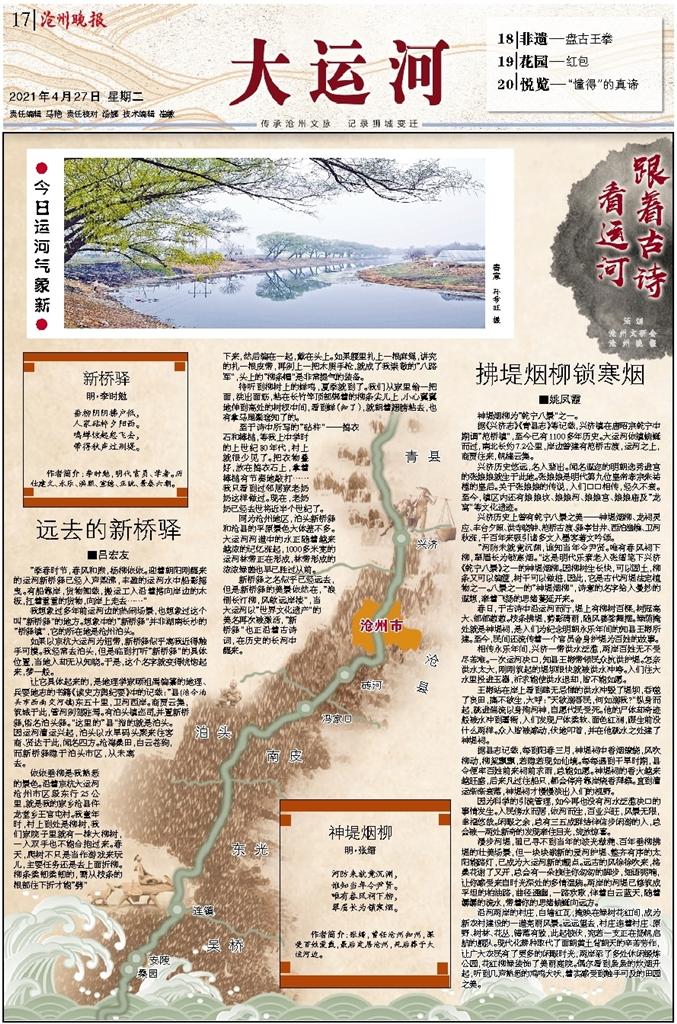

“河防未就竟沉渊,谁知当年令尹贤。唯有春风祠下柳,翠眉长为锁寒烟。”这是明代乐素老人张缙笔下兴济《乾宁八景》之一的神堤烟柳。因柳树生长快,可以固土,柳条又可以编筐,树干可以做桩,因此,它是古代河堤法定植物之一。八景之一的“神堤烟柳”,诗意的名字给人曼妙的遐想,牵着飞扬的思绪蔓延开来。

春日,于古诗中沿运河而行,堤上有柳树百棵,树冠高大、郁郁葱葱。枝条拂堤,剪影清丽,随风婆娑舞摆。绿荫掩处就是神堤祠,是人们为纪念明朝永乐年间的知县王彬所建。至今,民间还流传着一个官员舍身护堤为百姓的故事。

相传永乐年间,兴济一带洪水泛滥,两岸百姓无不受尽苦难。一次运河决口,知县王彬带领民众抗洪护堤。怎奈洪水太大,刚刚筑起的堤坝很快就被洪水冲垮。人们往大水里投进玉器,祈求能使洪水退却,皆不能如愿。

王彬站在岸上看到肆无忌惮的洪水冲毁了堤坝,吞噬了良田,痛不欲生,大呼:“天欲溺吾民,何如溺我?”纵身而起,跳进湍流以身殉河神,自愿代民受死。他的尸体却奇迹般被水冲到署衙,人们发现尸体柔软、面色红润,跟生前没什么两样。众人皆被感动,伏地叩首,并在他跳水之处建了神堤祠。

据县志记载,每到阳春三月,神堤祠中香烟缭绕,风吹柳动,柳絮飘飘,若隐若现如仙境。每每遇到干旱时期,县令便率百姓前来祠前求雨,总能如愿。神堤祠的香火越来越旺盛,后来凡过往船只,都会停舟靠岸烧香拜祭。直到漕运渐渐衰落,神堤祠才慢慢淡出人们的视野。

因为科学的引流管理,如今再也没有河水泛滥决口的事情发生。人民傍水而居,依河而生,百业兴旺,风景无限,幸福悠哉。闲暇之余,总有三五成群结伴信步闲游的人,总会被一两处新奇的发现牵住目光,绽放惊喜。

漫步河堤,虽已寻不到当年的波光潋滟、百年垂柳拂堤的壮美场景,但一块块崭新的爱河护堤、整齐有序的太阳能路灯,已成为大运河新的靓点。远古的风徐徐吹来,格桑花谢了又开,总会有一朵拽住你匆匆的脚步,细语呢喃,让你感受来自时光深处的多情温婉。两岸的河堤已修筑成平坦的柏油路,曲径通幽,一路欢歌,伴着白云蓝天,随着潺潺的流水,带着你的思绪蜿蜒向远方。

沿河两岸的村庄,白墙红瓦,掩映在绿树花红间,成为新农村建设的一道亮丽风景。远远望去,村庄连着村庄、原野、树林、花丛,错落有致,此起彼伏,宛若一支正在扬帆启航的舰队。现代化耕种取代了面朝黄土背朝天的辛苦劳作,让广大农民有了更多的闲暇时光,两岸添了多处休闲锻炼公园,花红柳绿装饰了美丽庭院。偶尔看到袅袅的炊烟升起,听到几声熟悉的鸡鸣犬吠,着实感受到触手可及的田园之美。