“季春时节,春风和煦,杨柳依依。迎着朝阳刚醒来的运河新桥驿已经人声鼎沸,丰盈的运河水中船影摇曳。有船靠岸,货物卸载,搬运工人沿着搭向岸边的木板,扛着重重的货物,向岸上走去……”

我想象过多年前运河边的热闹场景,也想象过这个叫“新桥驿”的地方。想象中的“新桥驿”并非湖南长沙的“桥驿镇”,它的所在地是沧州泊头。

如果以京杭大运河为纽带,新桥驿似乎离我近得触手可摸。我经常去泊头,但是临到打听“新桥驿”的具体位置,当地人却无从知晓。于是,这个名字就变得恍惚起来,梦一般。

让它具体起来的,是地理学家顾祖禹编纂的地理、兵要地志的书籍《读史方舆纪要》中的记载:“县(治今泊头市西南交河镇)东五十里,卫河西岸。商贾云集,筑城于此,管河别驾驻焉。有泊头镇巡司,并置新桥驿,俗名泊头驿。”这里的“县”指的就是泊头。因运河漕运兴起,泊头以水旱码头聚来往客商、贤达于此,闻名四方。沧海桑田,白云苍狗,而新桥驿隐于泊头市区,从未离去。

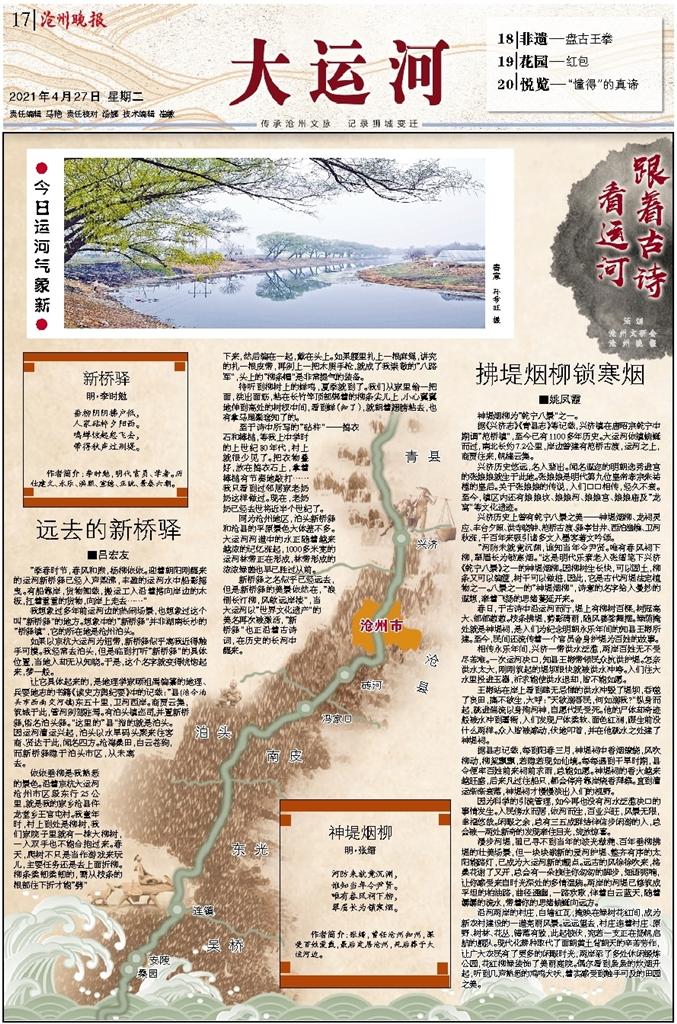

依依垂柳是我熟悉的景色。沿着京杭大运河沧州市区段东行25公里,就是我的家乡沧县仵龙堂乡王官屯村。我童年时,村上到处是柳树,我们家院子里就有一株大柳树,一人双手也不能合抱过来。春天,爬树不只是当作游戏来玩儿,主要任务还是去上面折柳。柳条柔韧柔韧的,需从枝条的根部往下折才能“劈”下来,然后编在一起,戴在头上。如果腰里扎上一根麻绳,讲究的扎一根皮带,再别上一把木质手枪,就成了我崇敬的“八路军”,头上的“柳条帽”是非常提气的装备。

待听到柳树上的蝉鸣,夏季就到了。我们从家里偷一把面,洗出面筋,粘在长竹竿顶部绑着的柳条尖儿上,小心翼翼地伸到高处的树杈中间,看到蝉(知了),就朝着翅膀粘去,也有拿马尾鬃套知了的。

至于诗中所写的“砧杵”——捣衣石和棒槌,等我上中学时的上世纪80年代,村上就很少见了。把衣物叠好,放在捣衣石上,拿着棒槌有节奏地敲打……我只看到过邻居家老奶奶这样做过。现在,老奶奶已经去世将近半个世纪了。

同为沧州地区,泊头新桥驿和沧县的平原景色大体差不多。大运河河道中的水正随着越来越浓的记忆涨起,1000多米宽的运河林带正在形成,林带形成的浓浓绿茵也早已胜过从前。

新桥驿之名似乎已经远去,但是新桥驿的美景依然在,“浪倒长汀柳,风欹远岸楼”,当大运河以“世界文化遗产”的美名再次被激活,“新桥驿”也正沿着古诗词,在历史的长河中醒来。