我国最大的“渔光互补”项目——国华投资河北109万千瓦海塘光伏电站成功并网发电。这个项目位于渤海新区黄骅市,每年的发电量可达18.6亿千瓦时,能够满足279万户居民一年的用电量。未来,项目还可以年产鱼虾10多万公斤。

池塘除了能养鱼,居然还能光伏发电?这么大的项目缘何落户沧州?很多人充满好奇。对此,记者进行了深入采访,了解“渔光互补”项目的“秘密”。

发电和养鱼

是怎样“牵手”的

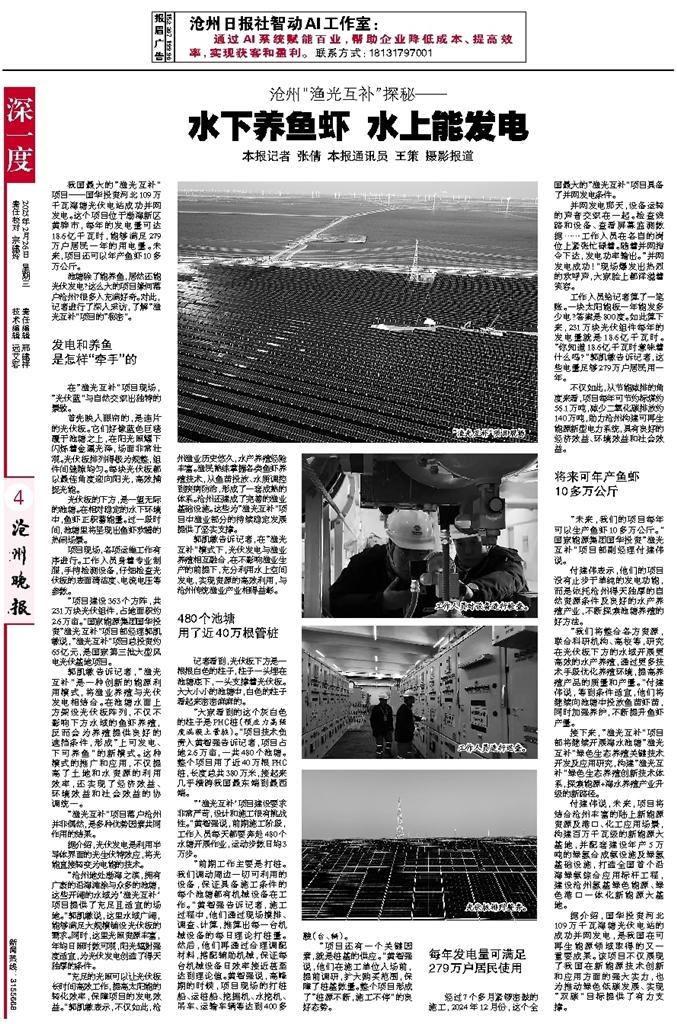

在“渔光互补”项目现场,“光伏蓝”与自然交织出独特的景致。

首先映入眼帘的,是连片的光伏板。它们好像蓝色巨毯覆于池塘之上,在阳光照耀下闪烁着金属光泽,场面非常壮观。光伏板排列得极为规整,组件间缝隙均匀。每块光伏板都以最佳角度迎向阳光,高效捕捉光能。

光伏板的下方,是一望无际的池塘。在相对稳定的水下环境中,鱼虾正积蓄能量。过一段时间,池塘里将呈现出鱼虾欢腾的热闹场景。

项目现场,各项运维工作有序进行。工作人员身着专业制服,手持检测设备,仔细检查光伏板的表面清洁度、电流电压等参数。

“项目建设363个方阵,共231万块光伏组件,占地面积约2.6万亩。”国家能源集团国华投资“渔光互补”项目部经理郭凯敏说,“渔光互补”项目总投资约65亿元,是国家第三批大型风电光伏基地项目。

郭凯敏告诉记者,“渔光互补”是一种创新的能源利用模式,将渔业养殖与光伏发电相结合。在池塘水面上方架设光伏板阵列,不仅不影响下方水域的鱼虾养殖,反而会为养殖提供良好的遮挡条件,形成“上可发电、下可养鱼”的新模式。这种模式的推广和应用,不仅提高了土地和水资源的利用效率,还实现了经济效益、环境效益和社会效益的协调统一。

“渔光互补”项目落户沧州并非偶然,是多种优势因素共同作用的结果。

据介绍,光伏发电是利用半导体界面的光生伏特效应,将光能直接转变为电能的技术。

“沧州地处渤海之滨,拥有广袤的沿海滩涂与众多的池塘,这些开阔的水域为‘渔光互补’项目提供了充足且适宜的场地。”郭凯敏说,这里水域广阔,能够满足大规模铺设光伏板的需求。同时,这里光照资源丰富,年均日照时数可观,阳光辐射强度适宜,为光伏发电创造了得天独厚的条件。

“充足的光照可以让光伏板长时间高效工作,提高太阳能的转化效率,保障项目的发电效益。”郭凯敏表示,不仅如此,沧州渔业历史悠久,水产养殖经验丰富。渔民熟练掌握各类鱼虾养殖技术,从鱼苗投放、水质调控到疾病防治,形成了一套成熟的体系。沧州还建成了完善的渔业基础设施。这些为“渔光互补”项目中渔业部分的持续稳定发展提供了坚实支撑。

郭凯敏告诉记者,在“渔光互补”模式下,光伏发电与渔业养殖相互融合,在不影响渔业生产的前提下,充分利用水上空间发电,实现资源的高效利用,与沧州传统渔业产业相得益彰。

480个池塘

用了近40万根管桩

记者看到,光伏板下方是一根根白色的柱子,柱子一头埋在池塘底下,一头支撑着光伏板。大大小小的池塘中,白色的柱子看起来密密麻麻的。

“大家看到的这个灰白色的柱子是PHC桩(预应力高强度混凝土管桩)。”项目技术负责人黄智强告诉记者,项目占地2.6万亩,一共480个池塘。整个项目用了近40万根PHC桩,长度总共380万米,接起来几乎横跨我国最东端到最西端。

“‘渔光互补’项目建设要求非常严苛,设计和施工很有挑战性。”黄智强说,前期施工阶段,工作人员每天都要奔赴480个水塘开展作业,运动步数日均3万步。

“前期工作主要是打桩。我们调动周边一切可利用的设备,保证具备施工条件的每个池塘都有机械设备在工作。”黄智强告诉记者,施工过程中,他们通过现场摸排、调查、计算,推算出每一台机械设备的每日理论打桩量。然后,他们再通过合理调配材料,搭配辅助机械,保证每台机械设备日效率接近甚至达到理论值。黄智强说,高峰期的时候,项目现场的打桩船、运桩船、挖掘机、水挖机、吊车、运输车辆等达到400多艘(台、辆)。

“项目还有一个关键因素,就是桩基的供应。”黄智强说,他们在施工单位入场前,提前调研,扩大购买范围,保障了桩基数量。整个项目形成了“桩源不断,施工不停”的良好态势。

每年发电量可满足

279万户居民使用

经过7个多月紧锣密鼓的施工,2024年12月份,这个全国最大的“渔光互补”项目具备了并网发电条件。

并网发电那天,设备运转的声音交织在一起。检查线路和设备、查看屏幕监测数据……工作人员在各自的岗位上紧张忙碌着。随着并网指令下达,发电功率输出。“并网发电成功!”现场爆发出热烈的欢呼声,大家脸上都洋溢着笑容。

工作人员给记者算了一笔账。一块太阳能板一年能发多少电?答案是800度。如此算下来,231万块光伏组件每年的发电量就是18.6亿千瓦时。“你知道18.6亿千瓦时意味着什么吗?”郭凯敏告诉记者,这些电量足够279万户居民用一年。

不仅如此,从节能减排的角度来看,项目每年可节约标煤约56.1万吨,减少二氧化碳排放约140万吨,助力沧州构建可再生能源新型电力系统,具有良好的经济效益、环境效益和社会效益。

将来可年产鱼虾

10多万公斤

“未来,我们的项目每年可以生产鱼虾10多万公斤。”国家能源集团国华投资“渔光互补”项目部副经理付建伟说。

付建伟表示,他们的项目没有止步于单纯的发电功能,而是依托沧州得天独厚的自然资源条件及良好的水产养殖产业,不断探索池塘养殖的好方法。

“我们将整合各方资源,联合科研机构、高校等,研究在光伏板下方的水域开展更高效的水产养殖,通过更多技术手段优化养殖环境,提高养殖产品的质量和产量。”付建伟说,等到条件适宜,他们将继续向池塘中投放鱼苗虾苗,同时加强养护,不断提升鱼虾产量。

接下来,“渔光互补”项目部将继续开展海水池塘“渔光互补”绿色生态养殖关键技术开发及应用研究,构建“渔光互补”绿色生态养殖创新技术体系,探索能源+海水养殖产业升级的新路径。

付建伟说,未来,项目将结合沧州丰富的陆上新能源资源及港口、化工应用场景,构建百万千瓦级的新能源大基地,并配套建设年产5万吨的绿氢合成氨设施及绿氢基础设施,打造全国首个沿海绿氨综合应用标杆工程,建设沧州氢基绿色能源、绿色港口一体化新能源大基地。

据介绍,国华投资河北109万千瓦海塘光伏电站的成功并网发电,是我国在可再生能源领域取得的又一重要成果。该项目不仅展现了我国在新能源技术创新和应用方面的强大实力,也为推动绿色低碳发展、实现“双碳”目标提供了有力支撑。