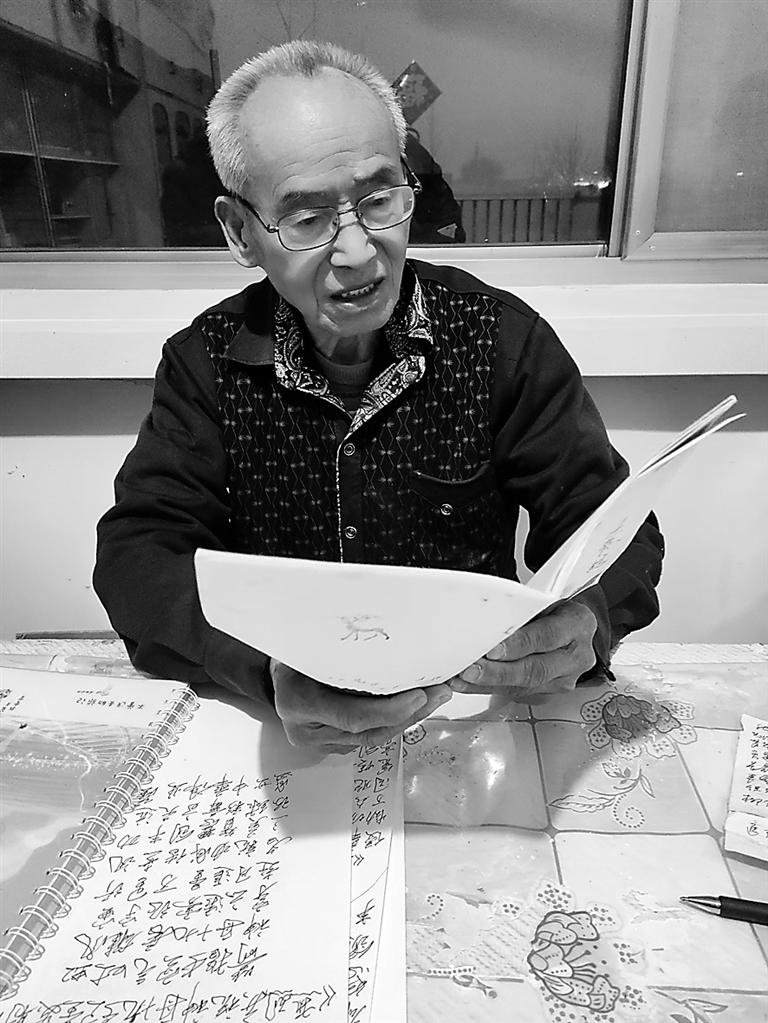

“雁去疏林瑟瑟风,片云慵懒过长空……”入夜,张隐生又在反复推敲自己创作的诗,他觉得还能更完美些。

南皮县大赵庄村有一个春蕾诗社。这个乡村诗社成立于2018年,到现在已经有7年时间了。诗社现有30多名成员,都是当地的普通村民。

最高产的“诗人”

王华甦今年81岁了,耳聪目明,声如洪钟,他是春蕾诗社的第一任社长。

从诗社成立至今,他个人每年创作诗歌有700余首,是诗社里最高产的诗人。这些诗都收录在了诗社出版的诗集上。

他家的院子里种满了各种蔬菜,他和老伴过着自给自足的生活。

“我们村是个有深厚历史底蕴的村庄,我的父亲是老师,从小我就受他熏陶,梦想要振兴乡村文化。”王华甦说。

十多年前,王华甦自己一个人写诗,自己念给自己听,后来院子里种上了40畦菜,他就念给蔬菜听。

不管寒暑,只要创作成功,王华甦就拿着诗直奔院子里的菜地,站着念,蹲着念,溜达着念……一念就是一上午。

“我觉得我家的蔬菜比别人家的蔬菜水灵,口感也相当不错,这都是诗歌的魅力。”王华甦笑着说。

闲暇的时候,王华甦还会把诗社成员喊到家里来,大家把酒言欢,吟诗作赋。

诗社成立之初,王华甦制订了几条创作宗旨:歌颂中国共产党的丰功伟绩,歌颂改革开放以来家乡的巨变,歌颂祖国的锦绣河山,歌颂中华民族的传统美德,歌颂乡土民情。

成员们按照这个要求,每个月都开展活动,把自己的作品发送到诗社群里,做成美篇供亲朋好友欣赏。

“因为我们是一群农民,手里没什么钱,所以到现在为止,诗社里只出版了一本诗集,有很多作品都没有收录其中,还都是手稿,要振兴乡村文化,还有一段路要走。”王华甦说。

起初,王华甦把自己的作品发到村上一个超市群里,他把每个给他点赞并进行评论的人都记下来,然后挨家挨户找到他们,问他们有没有兴趣加入诗社。

就这样,诗社从最初的几个人发展到现在30多人。在诗社,人们一起写写诗,唱唱歌,大家精气神越来越好。

因为诗歌,王华甦觉得自己越活越年轻了。

颠勺“颠”出来的灵感

张隐生是诗社的成员之一,今年56岁,在南皮县城的一所学校食堂做厨师。

每次做饭的时候,张隐生的嘴里就开始念叨起来。他嘴里念的正是他自己平时写的诗歌,他在反复琢磨,到底怎样写才更加完美。

“这辈子没当成文化人,索性就找个文化气息最浓的地方打工,顺道还能被熏陶一下。”张隐生说。

学校食堂的工作时间比较碎片化,从早饭开始到晚饭结束,只有在炒菜的时候,张隐生才能有一段不被打断的时光。

炒菜的这段时间,对张隐生来说极为宝贵。勺子在锅里来回碰撞,张隐生嘴里反复诵读着自己写的诗句。

每一字每一句,随着他颠勺的动作,充满了节奏感。

有时候,看着锅里翻动的蔬菜,张隐生灵感闪现,立马就能做出一首诗。做完饭,他就得赶紧把作品写下来。等他写好后,同事们就催着让他赶紧读出来听听。

7年前,他在别人的推荐下加入了“春蕾诗社”。加入诗社后,他创作的热情高涨。

张隐生白天忙工作,晚上就修改白天的诗句,常常是深更半夜还坐在桌前推敲自己的作品。

张隐生喜欢读书,上学的时候,读到高中就结束了学业。毕业后他就开始四处打工,后来结了婚,虽然担起了养家糊口的担子,但是他从没有放下读书这件事。

“县城图书馆的书几乎被我借遍了,有的反复借过很多次。”张隐生说。

历史、人文、科技、地理……张隐生的阅读面越拓越宽,他的创作灵感也越来越丰富。

每年寒暑假,张隐生还会带着老母亲出门采风,回来的路上把自己写的诗歌发到诗社的微信群里,供大家品评。

集市上的“王老诗”

王华新今年56岁,是大赵庄村的村民,也是春蕾诗社的成员之一。“王老诗”是集市上的同行们送他的雅号。

王华新经营着一个小本买卖,在集市上收鸽子卖鸽子。周一到周五,他不固定地出现在南皮县的各个集市上。

在王华新周遭摆摊的同行们,非常期盼着能在集市上看见他,因为他总会跟大家分享他的诗歌。

“我是诗社里产量最低的,一年最多写300多首,别人的作品都比我多,我是后加入诗社的,还在不断学习中。”王华新说。

有一次,在一个集市上,王华新有两个星期没见到这个集市上的同行了。

一开市,许久不见王华新的人们,一下子围了过来,大家围着他问,最近又写了什么诗,催促他赶紧给大家念来听听。

来买鸽子的顾客,也常常加入到欣赏诗歌的队伍里,一天下来,光顾着讨论作品,王华新既没有卖出鸽子去,也没收进鸽子来。

王华新喜欢写诗,更喜欢别人给他的诗挑毛病。

“每创作完一首诗,我都会让诗社前辈们挑毛病,他们挑的越多,我越开心。”王华新说。

诗社成员经常激烈讨论,王华新就拿着小本子在一边认真记录,等讨论结束,王华新就开始对着做了密密麻麻笔记的小本子修改自己的诗。

逐字逐句,平平仄仄,王华新改得十分认真。

诗社里的诗友们经常聚会,聚会的时候大家就在一起讨论自己最近创作的作品,看看它们是否符合诗歌的创作要领。

最近,王华新又有了新想法,他想尝试创作现代诗歌,把美好生活和诗歌融为一体。

爱旅行爱写诗

高志群今年70岁,最近他又去云南昆明旅行了。他是春蕾诗社的现任社长,他喜欢一边旅行一边写诗。

高志群是南皮县大赵庄村土生土长的农民。学生时代,高志群是个文学青年,学业结束后,为了谋生计,高志群把这份文学梦埋藏在了内心深处。

十多年前,高志群的子女都成家立业了,闲下来的他开始琢磨着旅行写诗的事。

起初,他每天出门溜达,看到小狗小猫,就会立即停下来写上一首,看见乡村田间的风景也要写上一首。

因为写诗,高志群经常耽误正事。

家人让高志群出门买东西,一出门他的脑袋不由自主地就被诗歌占领了。高志群说,字、词、句轮番在他脑中循环,一旦想到精妙之处,无论他是否到达了购物的目的地,他都会立马折返,回到家中赶紧记下来。

就这样,买一趟东西,高志群经常在半路上返回家,家人再也不愿意把买东西的活交给他了。

高志群喜欢李白,村里人也把它称为“乡村版李白”。

“李白洒脱豪迈,一生看遍名山大川,所到之处皆留下名篇,我也喜欢旅行,更喜欢对着大好河山即兴作诗,放声诵读。”高志群说。

高志群有个习惯,不论走到哪个城市,只要兴致上来,便对着名山大川,对着河流峡谷,对着名胜古迹吟诗作赋。

他不管旁边的人用异样的眼神看他,也不怕成为别人手机里的素材,只图一个痛快、尽兴。

有时候,身在异地旅行的他会吸引一群天南海北的同道中人,他们聚在一起,共同研习诗歌的魅力。

“祖国的风景这么好,我们的生活这么幸福,唯有写诗才能表达我内心的这份感动与自豪。”高志群说。

(本版图片由受访者提供)