11月4日凌晨,中国空间站第七批空间科学实验样品随神舟十八号飞船顺利返回。此次科学实验样品共55种,涉及空间生命科学、空间材料科学、微重力燃烧科学等领域28项科学实验项目,总重量约34.6公斤。

1

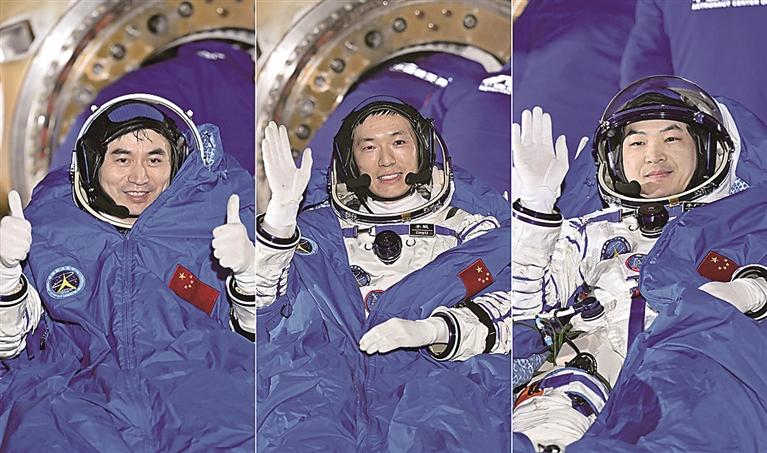

“80后”乘组回家,带回约34.6公斤“太空特产”

11月4日01时24分,神舟十八号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆,现场医监医保人员确认航天员叶光富、李聪、李广苏身体状态良好,神舟十八号载人飞行任务取得圆满成功。

神舟十八号载人飞船于2024年4月25日从酒泉卫星发射中心发射升空,随后与天和核心舱对接形成组合体。3名航天员在轨驻留192天,在此期间进行了两次出舱活动,刷新了中国航天员单次出舱活动时间纪录,完成空间站空间碎片防护装置安装和多次货物出舱任务,先后开展了舱内外设备安装、调试、维护维修等各项工作,为空间站长期稳定在轨运行进一步积累了宝贵的数据和经验;同时,还在地面科研人员密切配合下,完成了涉及微重力基础物理、空间材料科学、空间生命科学、航天医学、航天技术等领域的大量空间科学实(试)验,并带回约34.6公斤“太空特产”——中国空间站第七批空间科学实验样品。

2

涉及28项科学实验项目,看看“太空特产”都有啥?

据介绍,本次的科学实验样品共55种,涉及空间生命科学、空间材料科学、微重力燃烧科学等领域。其中,生命类实验样品已于4日上午转运至北京并交付科学家,材料类和燃烧类实验样品后续将随神舟十八号载人飞船返回舱运抵北京。

生命类实验样品包括斑马鱼培养基、氨基酸、寡肽、产甲烷古菌、耐辐射微生物等24种。后续,科研人员将重点开展水生生态系统在空间环境下物质循环机制、厌氧古菌对地外环境的适应能力、极端环境微生物的生存极限和耐受性评估等研究,探讨地球生命发生星际传播的可能性。

材料类实验样品包括高温难熔铌合金、复合润滑材料、光纤和光学薄膜等30种。科研人员后续将重点研究重力对材料生长、成分偏析、凝固缺陷及性能的影响规律,推动长寿命空间润滑材料、精密电子设备中子屏蔽材料、隔声隔热金属多孔材料等空间应用。

本次的燃烧类实验样品为基于甲烷燃烧合成的纳米颗粒材料。科学家将开展颗粒粒径、形貌、晶格结构等分析,助力地外环境气相合成关键颗粒材料相关技术发展。

3

航天员回地球后看到的第一个人,是谁?

作为此次神舟十八号载人飞船返回舱开舱手的冯毅,就是返回舱落地后最先到达现场的人之一,也是航天员返回地球后,看到的第一个人。

“可能大家觉得开舱门是一个很简单的事情。实际上,第一个到达现场,意味着很多情况是未知的。因此,我们要针对各种预设场景和困难进行训练,从而增加现场应对各种问题的处置本领。”为了成为第一个见到航天员归来的人,冯毅在西北大漠深处一干就是18年。

“在航天搜救领域,开舱绝对是个技术活儿,不仅要求全面掌握开舱技术,还要有强大的心理素质。返回舱在返回地球过程中,与大气发生摩擦,外壳产生高温,导致舱内气压和舱外气压不平衡。”冯毅介绍,开舱时,要用特殊工具精准地插入锁孔,通过减压阀平衡舱内外气压。如果泄压太快,航天员身体一下子适应不了,泄压太慢,会耽误航天员出舱时间。对开舱手而言,技术能力和心理素质缺一不可。

事实上,开舱手的工作远不止打开舱门。冯毅介绍,开舱前,开舱手首先要用仪器检测返回舱状态,确保各项指标正常。在打开舱门后,他还需要负责对航天员进行抬送、处置现场装备、建立现场警戒等多项任务。为了应对飞船返回舱现场可能出现的问题,他进行了多达40多个科目的学习训练,其中包括野外生存、空中搜索、索降机降、水下救援、水下打捞、各式机械操作等等。

4

航天员返回后如何重新适应地球?

航天员科研训练中心邢雷介绍,在返回舱落地后,最先到达的队伍中就包括航天员中心试验队。试验队优化了舱内、舱旁、载体内医监医保工作项目和流程,尽量减少航天员舱外暴露时间,及时进入载体开展医监医保相关工作。

邢雷表示,着陆现场的医监医保重点是促进航天重力再适应,有效预防地面耐力下降,保护骨骼肌肉系统防损伤,这是后恢复工作的起点,也是重点。为此,舱旁医监医保人员组合使用航天专用座椅和保暖装置,满足重力再适应匹配调试和防寒保暖需求。

载体内医监医保工作涉及项目9大类30余项工作,是着陆现场医监医保工作的重点。

此外,邢雷提到,地面工作人员还精心准备了航天员返回后首餐,充分考虑3名航天员的个人口味喜好,膳食营养要求和返回着陆生理调适特点以及特色风味供应,确保神十八乘组吃得科学,吃得满意,吃得放心。

在适应恢复方面,邢雷表示,3名航天员抵达北京后将进入隔离恢复期。他介绍,航天员后恢复工作分三个阶段开展:第一阶段为隔离恢复阶段,用时约3周至4周,主要目的是消除飞行中对身体的不利影响,促进基本功能恢复。第二阶段为疗养恢复阶段,用时约一个月,确保航天员身心全面恢复。第三阶段恢复观察阶段,用时约4个月,航天员将在这个阶段陆续开展各类训练,经过约半年的恢复,航天员将转入正常任务训练。

综合央视新闻、新华社等