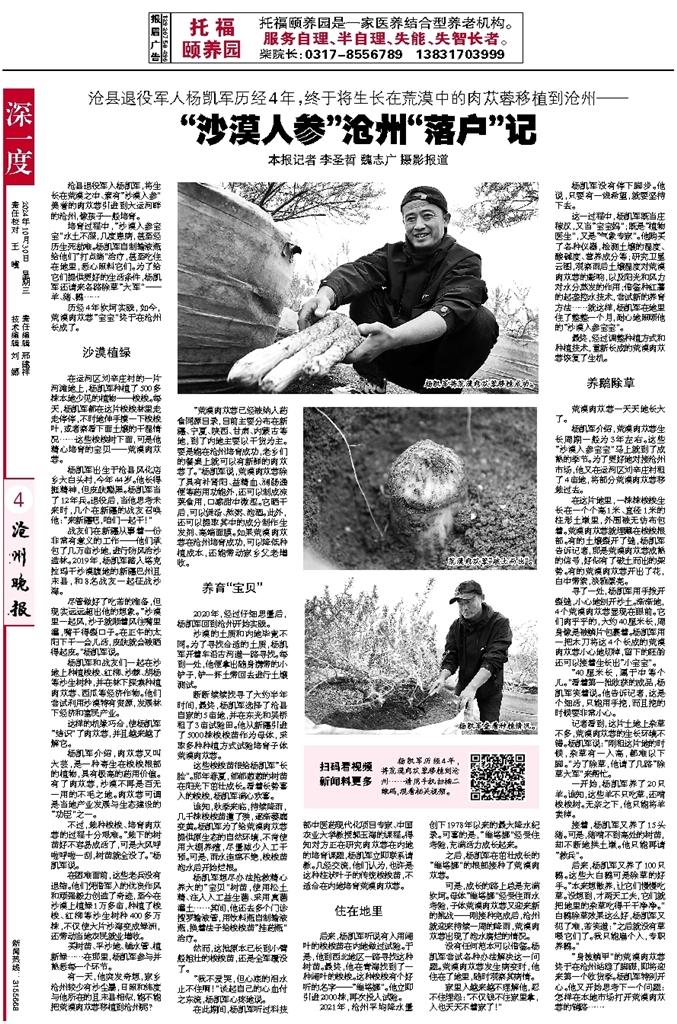

沧县退役军人杨凯军,将生长在荒漠之中、素有“沙漠人参”美誉的肉苁蓉引进到大运河畔的沧州,像孩子一般培育。

培育过程中,“沙漠人参宝宝”水土不服,几度患病,甚至经历生死劫难。杨凯军自制输液瓶给他们“打点滴”治疗,甚至吃住在地里,悉心照料它们。为了给它们提供更好的生活条件,杨凯军还请来各路除草“大军”——羊、猪、鹅……

历经4年坎坷实践,如今,荒漠肉苁蓉“宝宝”终于在沧州长成了。

沙漠植绿

在运河区刘辛庄村的一片河滩地上,杨凯军种植了500多株本地少见的植物——梭梭。每天,杨凯军都在这片梭梭林里走走停停,不时地伸手摸一下梭梭叶,或者察看下面土壤的干湿情况……这些梭梭树下面,可是他精心培育的宝贝——荒漠肉苁蓉。

杨凯军出生于沧县风化店乡大白头村,今年44岁。他长得挺精神,但皮肤黝黑。杨凯军当了12年兵。退役后,当他思考未来时,几个在新疆的战友召唤他:“来新疆吧,咱们一起干!”

战友们在新疆从事着一份非常有意义的工作——他们承包了几万亩沙地,进行防风治沙造林。2019年,杨凯军踏入塔克拉玛干沙漠腹地的新疆巴州且末县,和8名战友一起征战沙海。

尽管做好了吃苦的准备,但现实远远超出他的想象。“沙漠里一起风,沙子就顺着风往嘴里灌,嘴干得裂口子。在正午的太阳下干一会儿活,皮肤就会被晒得起皮。”杨凯军说。

杨凯军和战友们一起在沙地上种植梭梭、红柳、沙棘、胡杨等沙生树种,并在林下探索种植肉苁蓉、西瓜等经济作物。他们尝试利用沙漠特有资源,发展林下经济和富民产业。

这样的机缘巧合,使杨凯军“结识”了肉苁蓉,并且越来越了解它。

杨凯军介绍,肉苁蓉又叫大芸,是一种寄生在梭梭根部的植物,具有极高的药用价值。有了肉苁蓉,沙漠不再是百无一用的不毛之地。肉苁蓉可谓是当地产业发展与生态建设的“功臣”之一。

不过,栽种梭梭、培育肉苁蓉的过程十分艰难。“栽下的树苗好不容易成活了,可是大风呼啦呼啦一刮,树苗就全没了。”杨凯军说。

在困难面前,这些老兵没有退缩。他们凭借军人的优良作风和顽强毅力创造了奇迹,至今在沙漠上植绿1万多亩,种植了梭梭、红柳等沙生树种400多万株,不仅使大片沙海变成绿洲,还带动当地农民就业增收。

买树苗、平沙地、铺水管、植新绿……在那里,杨凯军参与并熟悉每一个环节。

有一天,他突发奇想,家乡沧州较少有沙尘暴,日照和纬度与他所在的且末县相似,能不能把荒漠肉苁蓉移植到沧州呢?

“荒漠肉苁蓉已经被纳入药食同源目录,目前主要分布在新疆、宁夏、陕西、甘肃、内蒙古等地,到了内地主要以干货为主。要是能在沧州培育成功,老乡们的餐桌上就可以有新鲜的肉苁蓉了。”杨凯军说,荒漠肉苁蓉除了具有补肾阳、益精血、润肠通便等药用功能外,还可以制成凉菜食用,口感甜中微涩。它晒干后,可以煲汤、熬粥、泡酒。此外,还可以提取其中的成分制作生发剂、高端面膜。如果荒漠肉苁蓉在沧州培育成功,可以降低种植成本,还能带动家乡父老增收。

养育“宝贝”

2020年,经过仔细思量后,杨凯军回到沧州开始实践。

沙漠的土质和内地毕竟不同。为了寻找合适的土质,杨凯军开着车沿古河道一路寻找。每到一处,他便拿出随身携带的小铲子,铲一抔土带回去进行土壤测试。

断断续续找寻了大约半年时间,最终,杨凯军选择了沧县自家的5亩地,并在东光和吴桥租了3亩试验田。他从新疆引进了5000株梭梭苗作为母体,采取多种种植方式试验培育子体荒漠肉苁蓉。

这些梭梭苗很给杨凯军“长脸”。那年春夏,郁郁葱葱的树苗在阳光下茁壮成长。看着长势喜人的梭梭,杨凯军满心欢喜。

谁知,秋季来临,持续降雨,几千株梭梭苗遭了殃,逐渐萎靡变黄。杨凯军为了给荒漠肉苁蓉提供原生态的自然环境,不肯使用大棚养殖,尽量减少人工干预。可是,雨水连绵不绝,梭梭苗泡水后开始烂根。

杨凯军想尽办法抢救精心养大的“宝贝”树苗,使用松土精、注入人工益生菌、采用真菌灌土……其间,他还去多个门诊搜罗输液管,用饮料瓶自制输液瓶,换着法子给梭梭苗“挂药瓶”治疗。

然而,这批原本已长到小臂般粗壮的梭梭苗,还是全军覆没了。

“我不爱哭,但心底的泪水止不住啊!”谈起自己的心血付之东流,杨凯军心疼地说。

在此期间,杨凯军听过科技部中医药现代化项目专家、中国农业大学教授郭玉海的课程。得知对方正在研究肉苁蓉在内地的培育课题,杨凯军立即联系请教。几经交流,他们认为,也许是这种柱状叶子的传统梭梭苗,不适合在内地培育荒漠肉苁蓉。

住在地里

后来,杨凯军听说有人用阔叶的梭梭苗在内地做过试验。于是,他到西北地区一路寻找这种树苗。最终,他在青海找到了一种阔叶的梭梭。这种梭梭有个好听的名字——“维塔娜”。他立即引进2000株,再次投入试验。

2021年,沧州平均降水量创下1978年以来的最大降水纪录。可喜的是,“维塔娜”经受住考验,充满活力成长起来。

之后,杨凯军在茁壮成长的“维塔娜”的根部接种了荒漠肉苁蓉。

可是,成长的路上总是充满坎坷。母体“维塔娜”经受住雨水考验,子体荒漠肉苁蓉又迎来新的挑战——刚接种完成后,沧州就迎来持续一周的降雨,荒漠肉苁蓉出现了泡水腐烂的情况。

没有任何范本可以借鉴。杨凯军尝试各种办法解决这一问题。荒漠肉苁蓉发生病变时,他住在了地里,随时观察其病情。

家里人越来越不理解他,忍不住埋怨:“不仅钱不往家里拿,人也天天不着家了!”

杨凯军没有停下脚步。他说,只要有一线希望,就要坚持下去。

这一过程中,杨凯军既当庄稼汉,又当“宝宝妈”;既是“植物医生”,又是“气象专家”。他购买了各种仪器,检测土壤的湿度、酸碱度、营养成分等;研究卫星云图,观察雨后土壤湿度对荒漠肉苁蓉的影响,以及阳光和风力对水分蒸发的作用;借鉴种红薯的起垄控水技术,尝试新的养育方法……就这样,杨凯军在地里住了整整一个月,耐心地照顾他的“沙漠人参宝宝”。

最终,经过调整种植方式和种植技术,重新长成的荒漠肉苁蓉恢复了生机。

养鹅除草

荒漠肉苁蓉一天天地长大了。

杨凯军介绍,荒漠肉苁蓉生长周期一般为3年左右。这些“沙漠人参宝宝”马上就到了成熟的季节。为了更好地对接沧州市场,他又在运河区刘辛庄村租了4亩地,将部分荒漠肉苁蓉移栽过去。

在这片地里,一株株梭梭生长在一个个高1米、直径1米的柱形土墩里,外围被无纺布包着。荒漠肉苁蓉就埋藏在梭梭根部。有的土壤裂开了缝,杨凯军告诉记者,那是荒漠肉苁蓉成熟的信号,好似有了破土而出的架势。有的荒漠肉苁蓉开出了花,白中带紫,淡雅漂亮。

寻了一处,杨凯军用手拨开裂缝,小心地刨开沙土。渐渐地,4个荒漠肉苁蓉显现在眼前。它们肉乎乎的,大约40厘米长,周身像是被鳞片包裹着。杨凯军用一把木刀将这4个长成的荒漠肉苁蓉小心地切掉,留下的胚胎还可以接着生长出“小宝宝”。

“40厘米长,属于中等个儿。”看着第一批收获的成品,杨凯军笑着说。他告诉记者,这是个细活,只能用手挖,而且挖的时候要非常小心。

记者看到,这片土地上杂草不多,荒漠肉苁蓉的生长环境不错。杨凯军说:“刚租这片地的时候,杂草有一人高,都难以下脚。”为了除草,他请了几路“除草大军”来帮忙。

一开始,杨凯军养了20只羊。谁知,这些羊不只吃草,还啃梭梭树。无奈之下,他只能将羊卖掉。

接着,杨凯军又养了15头猪。可是,猪啃不到高处的树苗,却不断地拱土墩。他只能再请“救兵”。

后来,杨凯军又养了100只鹅。这些大白鹅可是除草的好手。“本来想散养,让它们慢慢吃草。没想到,才两天工夫,它们就把地里的杂草吃得干干净净。”白鹅除草效果这么好,杨凯军又犯了难,苦笑道:“之后就没有草喂它们了。我只能雇个人,专职养鹅。”

“身披鳞甲”的荒漠肉苁蓉终于在沧州站稳了脚跟,即将迎来第一个收货季。杨凯军特别开心。他又开始思考下一个问题:怎样在本地市场打开荒漠肉苁蓉的销路……