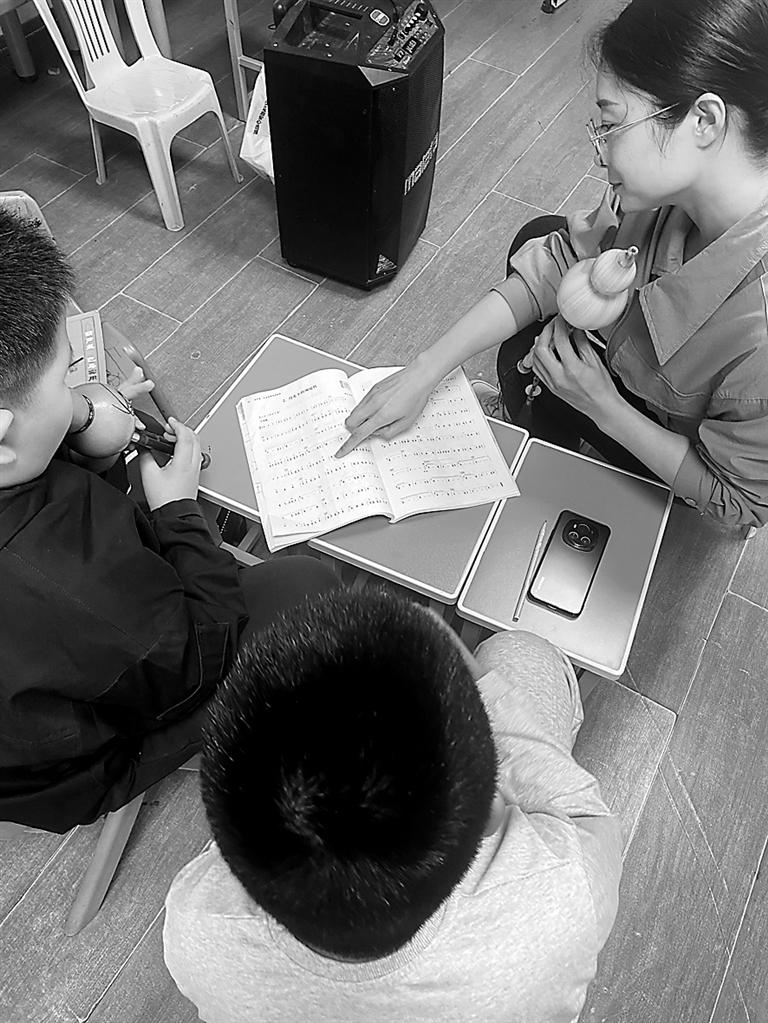

师生共同演奏葫芦丝

特殊课堂很暖心

10月20日下午3点,葫芦丝课开讲了。

两位老师明明(化名)和小善(化名)教得认真,学生刘天琳学得专注。

明明今年10岁,小善今年12岁,他们从小就被确诊为孤独症。刘天琳今年36岁,在沧州市中心医院工作,是一名麻醉师。

“咱们今天学习《月光下的凤尾竹》这首曲子,咱们一起吹一遍。”明明说。

师生3人共同演奏起来,悠扬的乐曲在教室里回响……

“大”学生

他们是如何成为师生的呢?

刘天琳平时工作忙碌,一个偶然的机会,8月25日,她成为葫芦丝特长班唯一的一名学员。

刘天琳说,她家住在运河区御景狮城小区。她家楼下,不知什么时候有了一个小推车。小推车里面放着各种馅料的面包。

小推车上不仅贴着收款的二维码,还介绍了这些面包的来历。原来,这些面包是几个孤独症孩子和家长制作的。

面包店的总店设在运河区泰合广场附近,这个小推车是其中的一个“分店”。

刘天琳在进进出出时,了解了面包摊的故事,很受感动。每到下班,她会选几个面包带回家。刘天琳说:“一家人都喜欢吃。”她成了面包摊的常客。

刘天琳对这个面包摊的经营者非常感兴趣,就加了卖面包的人的微信。

从那之后,刘天琳认识了王平。王平是“沧州好人”,帮助沧州很多孤独症孩子的家庭学习、成长、创业,已经很多年了。

了解到这群人的故事之后,刘天琳想如何才能帮助这些孩子呢?她希望出一份力。

“您每天买面包已经是对我们很大的支持了。”王平说。

可刘天琳觉得不够。

她了解到一些富有爱心的老师在免费教孩子们学习特长:吹葫芦丝、书法、画画等。

刘天琳萌生了一个想法。她问王平:“我有个事想请你帮忙。我和儿子想学习吹葫芦丝,可以请一位孩子教我们吗?”

王平说:“对孩子们来说,这个机会太难得了。这个事儿能不能成功,只能先试一试。”

刘天琳还提到:“孩子们来教我们,不能让他们白受累。”

“好的,咱们可以上一节课试试。课程可以随时终止。”王平不想让刘天琳为难。

刘天琳跟儿子商量了一下。刘天琳儿子不想学。刘天琳最终决定自己学。

“小”老师

每个孤独症孩子的家庭都有自己的心酸。这些年,家长们为孩子们付出了巨大的努力。

孤独症孩子学习特长可不容易,没有特长班愿意收他们。即便他们的家长给老师多交一些学费,人家也不愿教。

2023年3月12日,赵建明老师主动提出免费教孩子们吹葫芦丝。

在教学过程中,他们遇到的困难可想而知。

孤独症孩子大多有刻板行为:交流障碍、坐不住、没耐心等。

“他们学得虽然慢,但能学会。”赵建明说,他要一遍又一遍地做示范,一遍又一遍地讲解,要有足够的耐心。

明明和小善是葫芦丝班学生中的“佼佼者”。两人喜欢吹葫芦丝,一次课也不舍得耽误。“每周眼巴巴地盼着上课。”小善的妈妈说,她很感恩赵老师。

课堂上,除了赵建明老师,孤独症孩子的家长们也在一旁陪同,孩子们的进步非常大。

经过一年多时间的学习,两人已经学会了吹《小羊羔》《粉刷匠》《月光下的凤尾竹》等10多首曲子。

王平告诉两位家长,有人想让孩子们教吹葫芦丝,家长们除了对此感到意外,还有些担心孩子能不能当好老师。

“孩子们没有耐心,而且情绪不稳定,上课的时候有可能会发生不少突发状况。”明明妈妈提前给刘天琳打了“预防针”。

“没关系,咱们慢慢来。”刘天琳说。

老师爱发火,学生有耐心

8月25日,第一次上课的日子到了。

课程开始之前,赵建明也感到有点儿忐忑。“得知我的学生要去当‘老师’,我比他们还紧张。”赵建明说。

上课时,赵建明在一边看着,明明和小善的家长也在旁听。

上课的内容是教刘天琳如何吹出一个个简单的音符。

刘天琳第一次接触葫芦丝,难免会出错。

这时,明明表现得很不耐烦,甚至还对刘天琳发火:“你怎么这么笨呢……”

明明妈妈赶紧对明明说:“不能这么说,你想想,你吹错的时候,赵老师是怎么对你说的,是不是说没关系,你可以做得更好。”

明明想了想,好像是听明白了。

但是,这种“安静”的课堂状态只持续了一小会儿。两位“小”老师就坐不住了,不仅在椅子上扭来扭去,还想跑出教室。

这时,“大”学生就会耐心地说:“老师,你快回来,我还没有学会呢。”

第一节课的课堂秩序虽然有些混乱,但刘天琳学会了吹简单的音。“我还是有收获的。”刘天琳说。

葫芦丝课还继续吗?

课后,两位家长和王平询问刘天琳这个问题。

“我能用葫芦丝吹出音符了。”刘天琳说,学习吹葫芦丝是她从小的一个愿望。现在,这个愿望实现了。

“我高兴还来不及,怎能轻言放弃呢。我要继续学下去。”刘天琳的态度很坚定。

最终,他们商量好每周一节课,一节课40分钟,上课时间就定在每周日的下午3点。

每次上课的时候,两位“小”老师不时会出现状况,有时会发脾气,有时会不耐烦。有一次,两位老师之间甚至产生了分歧,差点打了起来。

刘天琳觉得自己要更努力。她笑着说:“如果我的表现再好一点,是不是老师们就不会那么‘不省心’了。”

经过几堂课的学习,刘天琳进步很快,学会了吹曲子。

“我太高兴了。”刘天琳上课的积极性更加高涨。

两位“小”老师也是越来越有责任心。

“每次上课之前,我都会引导小善,问问他这堂课准备教什么。”小善的妈妈说。

“每次上课前,我也会叮嘱孩子,要有耐心,不能对学生发脾气。”明明的妈妈说。

课堂外的收获

从上课的第一天起,刘天琳就和大家商量交学费的事儿。

“不用交学费,孩子锻炼一下自己就行”“不行,不能让孩子们白受累”……经过几轮“拉扯”,几个人最终商议:刘天琳每节课分别给“小”老师20元的学费。

他们原本约定,学费每个月交一次。但刘天琳觉得,每上完一堂课,就要交一次学费。这样,老师们的成就感会更强一些。

每次上完课后,刘天琳会把学费以红包的形式发给小善的妈妈和明明的妈妈。

小善的妈妈每次都让小善自己点开红包,从不代劳。“我就是想让孩子有成就感,让他明白自己的付出有了收获。”小善的妈妈说。

明明的妈妈问明明:“这些钱你打算怎么用?”

“我想攒钱给奶奶买大电视。”明明高兴地说。

明明的妈妈被明明这个愿望逗笑了,可她还是鼓励孩子:“相信未来的一天,通过你的努力,你的愿望能够实现。”

通过学习,大家都收获满满。

明明的妈妈和小善的妈妈都感觉孩子进步了。“以前想都不敢想,孩子还能利用自己的特长挣到钱。”明明的妈妈说。

刘天琳高兴的是自己增加了一个特长。在忙碌的工作之余,她可以吹上一曲葫芦丝,放松身心。

这个特殊课堂背后,是一个关于温暖和爱的故事。

“小”老师的家长和王平,费尽心思想让孤独症孩子们有一些成就感,培养他们的自信心。

很多家长都知道,“小”老师的老师赵建明是推了收费的课程,专门腾出时间免费教这些孤独症孩子。即使刮风下雨或家里有事,赵建明也没有耽误过给孩子们上课。因为他知道,孩子们在等着他。

“大”学生刘天琳在努力地融入课堂。她不仅想要学习一门特长,更希望奉献一份爱心。

“小”老师们每周都数着手指头,盼望着上课的日子。

这个有爱的课堂还会继续,这个有爱的故事还在书写……