10月17日上午,潘小佳和几位同事再次来到南大港湿地附近。

循着一声声“啾啾”的叫声,潘小佳拿起了挂在胸前的望远镜。

看到几只小鸟飞到电线杆上的鸟窝里,潘小佳露出了笑容:从远方来的“客人”,在这里住得还算舒适。

拆除鸟窝

电线杆上的鸟窝,是潘小佳和同事们为南大港湿地的鸟儿精心搭建的。

关于为什么要在电线杆上给鸟儿搭建鸟窝,这里还有个有意思的故事。

39岁的潘小佳是国网沧州市渤海新区供电公司党建部主任,工作已经有10多年了。南大港湿地就在他们的工作范围之内。

南大港湿地是东亚——澳大利西亚候鸟迁徙路线上的重要停歇地和众多珍稀水鸟的栖息繁殖地。

2020年之前,潘小佳负责巡护责任范围内的电线线路。那时候,鸟窝和输电线路可以说是“敌人”。

在南大港湿地周边,鸟儿多,鸟窝也多,对输电线路形成了安全隐患。比如在鸟儿繁殖的时期,鸟儿把窝搭在电线杆和电线的交叉位置,很容易造成线路跳闸、停电。此外,大风吹来,鸟窝上的树枝、干草还可能会引起线路着火。由此引发的各种电力故障会对周边居民的生活和企业生产造成影响。

为了安全,那个时候潘小佳和同事们只要看到线路上的鸟窝,就会把它拆掉。

他们虽然也不愿意这么做,但为了保证电力输送的安全,只好“与鸟为敌”。

“其实这样做不只是保证线路的安全,也是在保证鸟儿的安全。”潘小佳说,他就曾经看到过,两只鸟儿站在两根电线上,它们身体碰在一起之后就触电死亡了。

潘小佳的很多同事也遇到过类似的事,大家都特别心痛。

有没有什么办法既能保护电网安全,又能让鸟儿“安家”呢?为此,潘小佳和同事们“操碎了心”。

帮鸟儿“安家”

鸟儿与电网能否和谐共处?潘小佳专门找到鸟类专家商议,最终决定:帮鸟儿“安家”。

帮鸟儿“安家”,这件事说起来容易,但做起来可不简单。

那段时间,潘小佳和同事们为了在电线杆上给鸟儿“安家”动起了脑筋。

每次巡线结束之后,他们会一次次地观察鸟窝。

在多番研究后,潘小佳和同事们想到了在电线杆上的安全位置“做文章”。

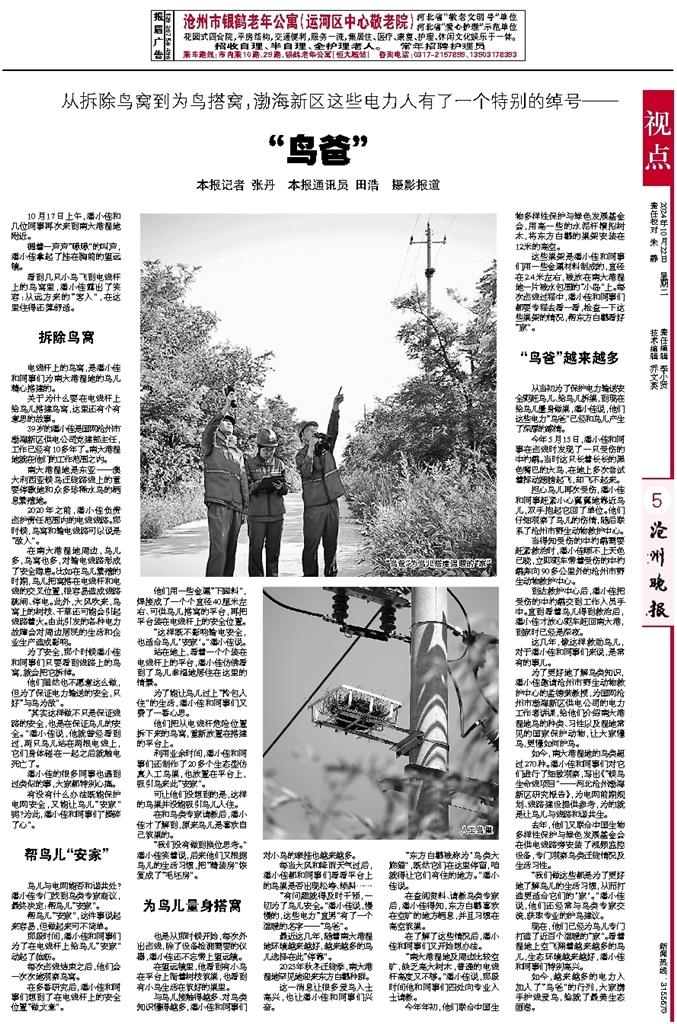

他们用一些金属“下脚料”,焊接成了一个个直径40厘米左右、可供鸟儿搭窝的平台,再把平台装在电线杆上的安全位置。

“这样既不影响输电安全,也适合鸟儿‘安家’。”潘小佳说。

站在地上,看着一个个装在电线杆上的平台,潘小佳仿佛看到了鸟儿幸福地居住在这里的情景。

为了能让鸟儿过上“拎包入住”的生活,潘小佳和同事们又费了一番心思。

他们把从电线杆危险位置拆下来的鸟窝,重新放置在搭建的平台上。

利用业余时间,潘小佳和同事们还制作了20多个生态型仿真人工鸟巢,也放置在平台上,吸引鸟来此“安家”。

可让他们没想到的是,这样的鸟巢并没能吸引鸟儿入住。

在和鸟类专家请教后,潘小佳才了解到,原来鸟儿是喜欢自己筑巢的。

“我们没有做到换位思考。”潘小佳笑着说,后来他们又根据鸟儿的生活习惯,把“精装房”恢复成了“毛坯房”。

为鸟儿量身搭窝

也是从那时候开始,每次外出巡线,除了设备检测需要的仪器,潘小佳还不忘带上望远镜。

在望远镜里,他看到有小鸟在平台上衔着树枝筑巢,也看到有小鸟生活在筑好的巢里。

与鸟儿接触得越多、对鸟类知识懂得越多,潘小佳和同事们对小鸟的牵挂也越来越多。

每当大风和降雨天气过后,潘小佳都和同事们看看平台上的鸟巢是否出现松垮、倾斜……

“有问题就得及时干预,一切为了鸟儿安全。”潘小佳说,慢慢的,这些电力“直男”有了一个温暖的名字——“鸟爸”。

最近这几年,随着南大港湿地环境越来越好,越来越多的鸟儿选择在此“停靠”。

2023年秋冬迁徙季,南大港湿地罕见地迎来东方白鹳种群。

这一消息让很多爱鸟人士高兴,也让潘小佳和同事们兴奋。

“东方白鹳被称为‘鸟类大熊猫’,既然它们在这里停留,咱就得让它们有住的地方。”潘小佳说。

在查阅资料、请教鸟类专家后,潘小佳得知,东方白鹳喜欢在空旷的地方栖息,并且习惯在高空筑巢。

在了解了这些情况后,潘小佳和同事们又开始想办法。

“南大港湿地及周边比较空旷,缺乏高大树木,普通的电线杆高度又不够。”潘小佳说,那段时间他和同事们四处向专业人士请教。

今年年初,他们联合中国生物多样性保护与绿色发展基金会,用高一些的水泥杆模拟树木,将东方白鹳的巢架安装在12米的高空。

这些巢架是潘小佳和同事们用一些金属材料制成的,直径在2.4米左右,被放在南大港湿地一片被水包围的“小岛”上。每次巡线过程中,潘小佳和同事们都要专程去看一看,检查一下这些巢架的情况,帮东方白鹳看好“家”。

“鸟爸”越来越多

从当初为了保护电力输送安全驱赶鸟儿、给鸟儿拆巢,到现在给鸟儿量身做巢,潘小佳说,他们这些电力“鸟爸”已经和鸟儿产生了深厚的感情。

今年5月15日,潘小佳和同事在巡线时发现了一只受伤的中杓鹬。当时这只长着长长的黑色嘴巴的大鸟,在地上多次尝试着挥动翅膀起飞,却飞不起来。

担心鸟儿再次受伤,潘小佳和同事赶紧小心翼翼地靠近鸟儿,双手抱起它回了单位。他们仔细观察了鸟儿的伤情,随后联系了沧州市野生动物救护中心。

当得知受伤的中杓鹬需要赶紧救治时,潘小佳顾不上天色已晚,立即驱车带着受伤的中杓鹬奔向90多公里外的沧州市野生动物救护中心。

到达救护中心后,潘小佳把受伤的中杓鹬交到工作人员手中。直到看着鸟儿得到救治后,潘小佳才放心驱车赶回南大港,到家时已经是深夜。

这几年,像这样救助鸟儿,对于潘小佳和同事们来说,是常有的事儿。

为了更好地了解鸟类知识,潘小佳邀请沧州市野生动物救护中心的孟德荣教授,为国网沧州市渤海新区供电公司的电力工作者讲课,给他们介绍南大港湿地鸟的种类、习性以及湿地常见的国家保护动物,让大家懂鸟,更懂如何护鸟。

如今,南大港湿地的鸟类超过270种。潘小佳和同事们对它们进行了细致观察,写出《“候鸟生命线项目”——河北沧州渤海新区研究报告》,为电网前期规划、线路建设提供参考,为的就是让鸟儿与线路和谐共生。

去年,他们又联合中国生物多样性保护与绿色发展基金会在供电线路旁安装了视频监控设备,专门观察鸟类迁徙情况及生活习性。

“我们做这些都是为了更好地了解鸟儿的生活习惯,从而打造更适合它们的‘家’。”潘小佳说,他们还经常与鸟类专家交流,获取专业的护鸟建议。

现在,他们已经为鸟儿专门打造了近百个温暖的“家”。看着湿地上空飞翔着越来越多的鸟儿,生态环境越来越好,潘小佳和同事们特别高兴。

如今,越来越多的电力人加入了“鸟爸”的行列,大家携手护线爱鸟,绘就了最美生态画卷。