本报记者 董芳辰 本报通讯员 向道晋

“你看这小麦又见长了,两边的颜色看起来还是有差别的。”朱业涛在劳动教育实践基地里大声喊着。

“我这边的瓜果蔬菜也差不多要成熟了,下节课又有可研究的新课题了。”高乾晟开心地说。

朱业涛和高乾晟是沧州市第一中学高二(B6)班的学生。

从进入高中开始,没有和土地打过交道的他们“种起了地”。

生物课上,他们常常在田间地头摸索,课后也会到地里观察植物生长。

他们的生物课与其他学校的生物课有点不一样。

种地的学生

这里的生物课有点“皮”。

在沧州市第一中学的实验楼西侧,有一块约6亩的地,这是学校的劳动教育实践基地。

这里既是教育基地,也是学生们的生物实践课堂。

2023年,为了让学生们适应高考生物题型的多样变换,沧州市第一中学的老师们坐在一起研究讨论。在老师们积极的沟通和申请下,学校特意在校园里给学生们开辟了一块地,用于课题研究。其中有生物实验研究,地理研究和物理研究等,应用最广泛的是生物实验研究。

为了让学生们能够把生物知识系统贯穿起来,从初期的松土开始,就全权由学生打理。

“松土、种植、育苗、浇水、施肥……我们干得可开心了。”高乾晟说。

每天记录作物生长指标,观察土壤情况,学生们忙得不亦乐乎。

“一开始说种地,学生们都很激动,动工那天真是洋相百出,地刨得乱七八糟,种子撒得也不规范,有的学生甚至连种子都认不清,但是学生们收获的知识却很多。”沧州市第一中学生物老师王晓欢说。

“我们一个星期有七节生物课,除了在课堂上进行知识点归纳总结,其他的课我们都是在地里度过的。”高乾晟说。

“在种地的过程中,我不仅明白了步骤,还把相关的知识点记在了心里,比如光照条件、土壤成分、施肥多少等。”高乾晟说。

“目前,高中阶段的生物课多数以农业为主,课堂教学已经不能满足于当下的高考,所以我们想办法,把知识最生动直观地讲给学生,让他们在实践中获取知识,这样比我们单方面的输出更直接有效。”王晓欢说。

给土地“问诊”

“向日葵、小麦、玉米、棉花、豆角、西瓜、黄瓜、南瓜……我们每年种的植物种类约有十几种,全部用来做生物研究。”朱业涛说。

去年下半年,他们开展了一个盐碱对作物的胁迫实验研究。虽然这个研究长达半年之久,但让学生们牢牢地掌握了盐碱对土壤成分和结构的影响以及作物的生长差异。

老师们把这节土壤课直接“搬”进了劳动教育实践基地里,把作业布置完后,学生们就自己动起了手。

“一块麦子地,我们大致分为三个区域,一个区域是酸性土壤,一个区域是碱性土壤,另外一个区域是酸碱度平衡的土壤。”朱业涛说。

撒种、育苗、施肥……一段时间下来,朱业涛他们发现,这三块土地上的作物在温度、光照、湿润度相同的情况下,生长发育截然不同。

带着这三块试验田里长出来的小麦,王晓欢在课堂上考起了学生。

他让学生判断这三种小麦分别对应哪块土壤,没想到被学生迅速答了出来。

“酸性土壤下的小麦叶子发黄,生长受到抑制;碱性土壤下的小麦缺乏营养,长得有些矮小瘦弱;酸碱度平衡的土壤下长出来的小麦最健康。”朱业涛说。

“其实这些在种植过程中我们就知道了,而且还做了详细记录。不仅如此,我们还根据每块试验田的土壤成分,制订了详细的治理方案,中和酸性和碱性土壤的环境,让两块有问题的土地变成‘健康’的土地。”朱业涛说。

除此之外,他们还顺便根据成熟的小麦做了相关的拓展实验,气孔开放、色度提取等。

“前几年,生物高考题有很多跟盐碱地种植小麦相关的题型,学生在这块是短板,光靠书本上的知识,根本解决不了这种题型。所以我们想用最直观的方式让学生们记住如何应用,也能应对变化多端的题型。”王晓欢说。

为池塘“治病”

除了种地,学生们还对学校池塘水华进行治理。

在学校试验田附近,有一个池塘,也用来给学生进行学科实验。

前不久,池塘出现水华现象,老师们又抓住了这个机会。

老师让学生们对应生物课堂上水污染和治理的知识,根据池塘出现的问题制订治理方案。

经过一段时间的实践,学生们掌握了相关知识,池塘的水质也得到了很大改观。

“池塘水华是指淡水水体中藻类大量繁殖的一种自然生态现象,是水体富营养化的一种特征。水华的发生机制比较复杂,通常受水体富营养化、水文、气象等因素共同影响。”高乾晟说。

刚开始着手的时候,高乾晟和同学们有点无从下手,有的同学建议,打捞一些池塘中的生物,通过在显微镜下观察研究,分析水质。

“水华现象会让水质恶化,产生毒素,破坏生态环境,想要解决问题,可以采用物理、化学、生物手段,我们采用的是生物手段。”高乾晟说。

“我们分版块实施治理方案,有对水中生物进行研究的,有对水质进行研究分析的,还有实时观察记录水质变化的。”高乾晟说。

一段时间下来,大家根据记录,进行分析总结,掌握了池塘水华到底是哪种藻类过量繁殖造成的。

“利用生物手段控制藻类的生长,相对来说环保且可持续,但需要一定的时间才能见效,比如引入一些能够捕食藻类的生物或投放能够抑制藻类生长的微生物。”高乾晟说。

除此之外,为了更有效地预防池塘水华,学生们还加强了水质监测,控制营养盐输入。

“老师讲我们学,远远达不到这种效果。这种从始至终的实践课堂,才让我们受益匪浅。”高乾晟说。

扛着玉米去上课

在沧州市第一中学的劳动教育实践基地里,时常有老师在里面做课题研究,学生们谁遇到问题,就直接到地里请教老师。老师现场教学,一边拿着作物,一边给学生们讲。

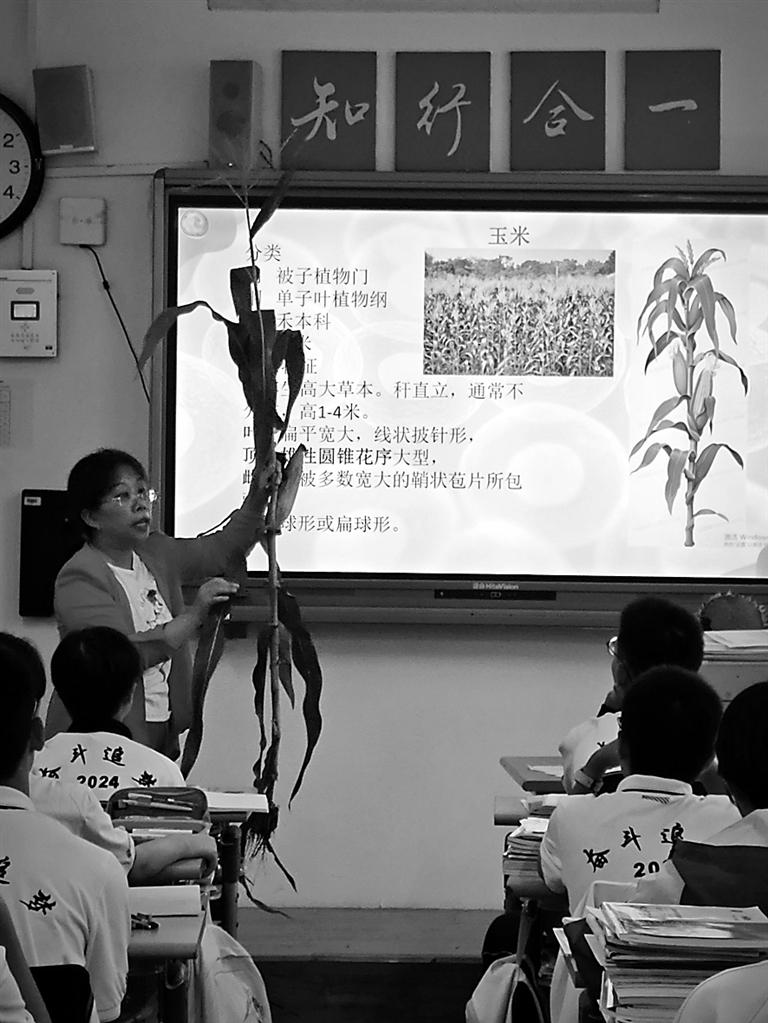

除了地里,在教学楼的走廊里,也经常会见到扛着整棵玉米、举着两个向日葵、抱着一堆棉花走进教室的生物老师。

“我印象最深的一节课是老师将玉米带到教室那次,那是我第一次近距离观察玉米的根、茎、叶,深入了解玉米的形态与功能。”朱业涛说。

“从玉米须的精巧构造,到玉米棒上排列有序的玉米粒,每一个细节上都蕴藏着生物学的无尽奥秘。”朱业涛说。

“向日葵为啥会向阳?这得亲自种植,观察才能知道答案。”高乾晟说。

“向日葵有向光性,种植向日葵的过程中我知道植物的感应机制和激素调节作用。通过观察向日葵花盘的结构,分析其传粉和繁殖方式,也引发我们探讨了一下植物的适应性和进化机制。”高乾晟说。

沧州市第一中学的生物教学组一共30多名老师。这群老师总是能根据教材开设不同的课题实验,让学生们从实践中学。

生物试验田中的作物,为生物课堂提供了丰富的资源和无限的可能。它让学生们不再局限于书本上的图片和文字,而是能够亲手触摸、亲眼观察这些鲜活的生命体,激发了学生的浓厚兴趣和探索欲望。

寓教于乐

前不久,沧州市第一中学和沧州市农科院建立了合作关系,学生们有幸来到沧州市农科院参观学习。

学生们在科研人员的带领下参观了花生、田菁、棉花、玉米等,了解了棉花去雄的操作过程、不同玉米种类在沧州地区的生长情况等。

“我们不局限于对课本上的知识做课题研究,有的时候我们有些什么想法,告诉老师,老师就会给我们买来种子,学校提供农具,然后再让老师们做技术支持,研究自己脑海里想象的生物实验。”高乾晟说。

学校里有课后活动课,每当这个时候,实践基地里总会看见捧着土坷垃仔细端详的学生,也有拉着老师研究植被的学生,更有在地里侍弄蔬菜水果的学生。

在实验室里上课的时候,如果老师讲到哪里,需要什么作物,安排一名学生下楼到试验田里采摘回来,立马进行解剖研究。

地里的西瓜、向日葵、油菜花等,都是他们研究的对象,池塘里的蝌蚪和微生物也是他们显微镜下的“常客”。

“一方面是提供实践经验,另一方面也是寓教于乐,我们还有很多这样的动手实践课。”王晓欢说。

“用废物材料制作细胞模型,用塑料制作基因链,用肠衣、鸡蛋膜、玻璃纸制作渗透装置等,这些课程简直太有意思了,让高中生活充满了乐趣。”高乾晟说。

(本版图片由王晓欢提供)