■阿郎苑

任丘有个思贤村,建于隋唐时期。这个村子最初叫“沙村”,后改为“四善村”。清乾隆年间,乾隆皇帝在此处的行宫居住,将村名改为“思贤村”。

据《思贤村志》记录,隋唐时期村内有一座大庙,名为“沙门寺”,因此取“沙”为名。还有一个说法是,此处叫“九龙口”,传说是九条沙龙交汇之处,村子取“沙龙”的“沙”字而得名。

到了乾隆时期,沙村改为“四善村”,更改的原因找不到确切的依据。

乾隆二十七年(1762年),乾隆皇帝在此处的行宫居住时写了一首《驻跸思贤村题句》,其中前四句写道:汉家太傅有遗祠,行馆于旁朴且宜。两字思贤易新号,千秋稽古藉先资。根据诗意得知,皇帝将村名改为思贤村,意在追仰先贤并提倡以儒学治国。

乾隆三十年(1765年),皇帝再次来到思贤村,又写了一首诗,对改村名原因进行了解释:村名易思贤,所思因授经。汉室重儒术,遗学赖用明。

众所周知,乾隆皇帝喜欢巡游,那为什么他会在思贤村停留?他诗中提到的“先贤”又是指谁?

清朝皇帝巡视地方,有着固定的停靠地点和路线,基本上形成了拜谒清东西陵、到五台山拈香礼佛、登泰山、拜孔庙等几种固定的活动。《南巡盛典》中详细记录了乾隆皇帝南巡的路线。乾隆一行从广宁门出发,途经良乡、涿州、新城、任丘、河间、献县、景州的行宫到达德州,由此入山东境。

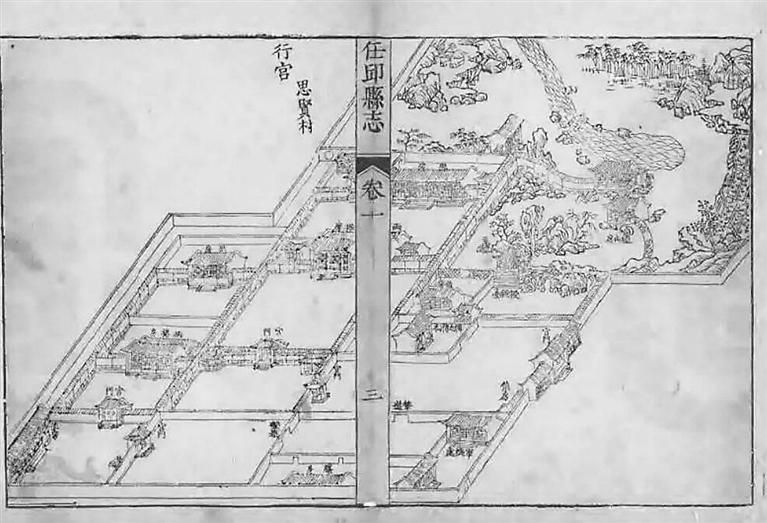

这其中,地处任丘的行宫有两处,一处在赵北口(今属于雄安安新县),一处就在今天的思贤村。其实,行宫的选择地点也很讲究。一般而言,平原行宫要建在古寺附近或名人祠堂周围,山区行宫要选背山面水,风景如画的地方。

乾隆皇帝非常重视汉文化学习,也十分推崇汉家大儒。在行宫选址上不难看出,皇帝可谓煞费苦心。举例来说,河间的太平庄行宫就建在汉儒毛苌的祠堂附近,献县的红杏园行宫建在河间献王刘德的日华宫旧址附近。而任丘思贤村的行宫就建在了汉朝常山太傅韩婴的祠堂周围。

韩婴是西汉时期的儒学大家,是当年和董仲舒进行过辩论的人物。《史记》和《汉书》记录韩婴为“燕人”,但是没有标注韩婴的籍贯为哪个县。

嘉靖、万历和康熙年间的《河间府志》,以任丘的韩婴墓为理论依据,将韩婴列为任丘人。在此基础上,深谙圣意的任丘知县刘统于乾隆25年(1760年)在沙村督建了行宫。第二年,他又主持修建了韩太傅祠和授经台,作为韩婴在此处传道授业的纪念地。

乾隆二十七年(1762年),皇帝在南巡时的正月和北返时的四月都曾在这里下榻。在这期间,心情大好的乾隆皇帝,为追思大儒韩婴,专门给村子改了名字。

康乾盛世后,清国力逐渐衰落,嘉庆和道光在位时就不再进行南巡活动。道光年间,皇帝将思贤村行宫赐给了直隶省用作办公场所。世事沧桑变化,行宫旧址也终夷为平地,消失在历史的滚滚车轮中,而“思贤村”这个名字一直沿用至今。