目前,我国60岁及以上老年人口达2.97亿,其中九成以上老年人选择居家养老。

“我们不在身边,时常担心老人感到孤单怎么办,万一摔倒、晕倒怎么办……雇人照护也不放心。”居住在北京市丰台区的李女士向记者说出了对老人居家养老的担忧。

李女士的母亲已经80多岁,独自居住在青海省西宁市,身体还算硬朗,能够自理,一日三餐也由社区食堂提供。然而,母亲越来越大的年龄以及1600多公里的距离,还是让李女士放心不下。

居家养老是我国绝大多数老年人的现实选择。为了让老年人在“家门口”幸福养老,各地区各部门不断推出老年助餐服务、适老化改造、家庭养老床位等居家和社区养老服务,但从整体看,我国居家和社区养老服务供给与老年人实际需求之间仍然存在差距。有的地方提供的养老服务只能满足老年人的日常生活需要,无法解决老年人的精神需求,而养老服务人才总量和专业性也有待提升。

居家养老的背后需要多少力量支撑?社区如何帮助照护居家老年人?记者对此展开采访调查。

养老服务应满足多样化需求

“家里老人患病卧床,不能自主进食,日常照护是一大难题。我退休以后,长期一个人照顾老人,深感自己能力不足,况且有时还要照看孙女。时间长了,身体实在是吃不消。”山西省太原市小店区平阳路街道滨东社区居民任女士的话,说出了现在很多家庭在照护老年人时最担忧的问题——“一人失能,全家失衡”。

“有时候,我也想着把老人送到专业的养老机构去,但咨询了几家养老机构,照顾失能老人的费用每个月在1万元左右,经济上很难承担。若请护工上门,每个月的花费至少也要6000元,且好点的护工不出高价根本抢不到。如今,只能自己先扛着。”任女士无奈地说。

破解这一难题,意味着要为失能老人居家养老提供更为精细化的照护服务。这些年,为让失能老年人居家养老更安心,民政部围绕失能老年人居家养老的堵点、痛点,指导各地持续推进特殊困难老年人家庭适老化改造工作。截至2023年年底,全国累计完成改造148.28万户。

居家养老上门服务也更加规范。2023年,居家养老上门服务首个国家标准《居家养老上门服务基本规范》发布,合理界定服务范围,规范供给主体资质条件及供给流程内容要求。《老年人居家康复服务规范》对居家康复服务的基本要求、服务内容、服务流程、服务评价与改进等方面进行规范。《老年人助浴服务规范》对入户助浴的基本要求、服务流程、风险控制及意外事件处理等方面进行规范。

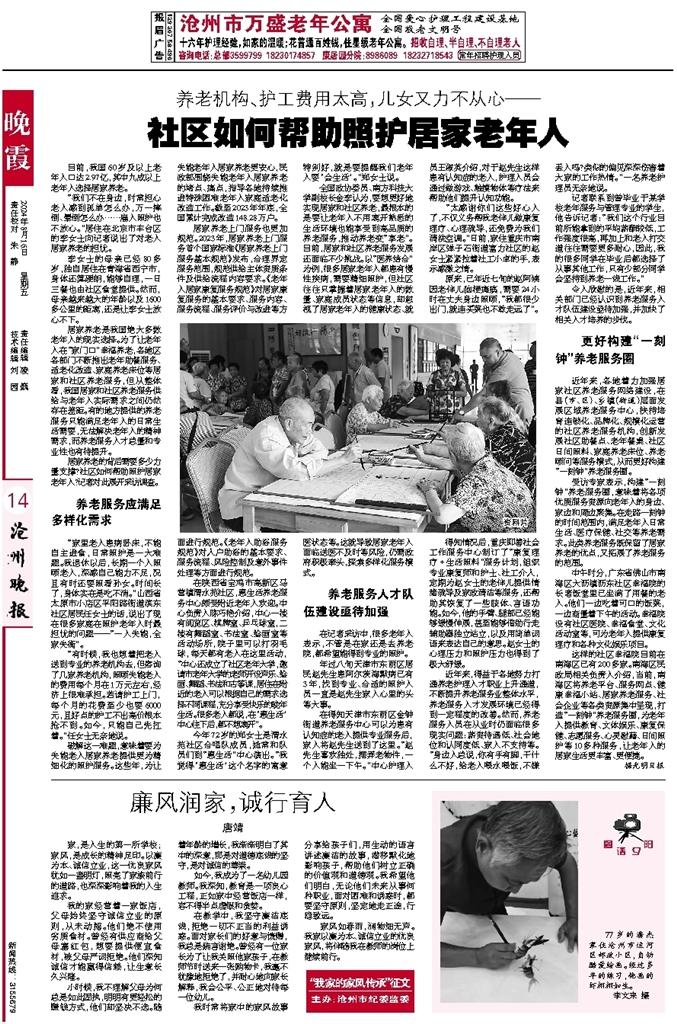

在陕西省宝鸡市高新区马营镇渭水苑社区,惠生活养老服务中心颇受附近老年人欢迎。中心负责人陈巧艳介绍,中心一楼有阅览区、棋牌室、乒乓球室,二楼有舞蹈室、书法室、绘画室等活动场所,院子里可以打羽毛球,每天都有老人在这里活动,“中心还成立了社区老年大学,邀请市老年大学的老师开设声乐、绘画、舞蹈、书法和古筝课,居住在附近的老人可以根据自己的需求选择不同课程,充分享受快乐的晚年生活。很多老人都说,在‘惠生活’中心住下后,都不想离开”。

今年72岁的郑女士是渭水苑社区合唱队成员,她常和队员们到“惠生活”中心演出。“我觉得‘惠生活’这个名字的寓意特别好,就是要提醒我们老年人要‘会生活’。”郑女士说。

全国政协委员、南方科技大学副校长金李认为,要想更好地实现居家和社区养老,最根本的是要让老年人不用离开熟悉的生活环境也能享受到高品质的养老服务,推动养老变“享老”。目前,居家和社区养老服务发展还面临不少挑战。以“医养结合”为例,很多居家老年人都患有慢性疾病,需要精细照护,但社区往往只掌握着居家老年人的数量、家庭成员状态等信息,却忽视了居家老年人的健康状态、就医状态等。这就导致居家老年人面临送医不及时等风险,仍需政府积极牵头,探索多样化服务模式。

养老服务人才队伍建设亟待加强

在记者采访中,很多老年人表示,不管是在家还是去养老院,都希望能得到专业的照护。

年过八旬天津市东丽区居民赵先生患阿尔茨海默病已有3年,找到专业、合适的照护人员一直是赵先生家人心里的头等大事。

在得知天津市东丽区金钟街道养老服务中心可以为患有认知症的老人提供专业服务后,家人将赵先生送到了这里。“赵先生喜欢独处,摆弄老物件,一个人能坐一下午。”中心护理人员王淑英介绍,对于赵先生这样患有认知症的老人,护理人员会通过做游戏、触摸物体等疗法来帮助他们提升认知功能。

“太感谢你们这些好心人了,不仅义务帮我老伴儿做康复理疗、心理疏导,还免费为我们清洗空调。”日前,家住重庆市南岸区弹子石街道富力社区的赵女士紧紧拉着社工小卓的手,表示感激之情。

原来,已年近七旬的赵阿姨因老伴儿脑梗瘫痪,需要24小时在丈夫身边照顾,“我都很少出门,就连买菜也不敢走远了”。

得知情况后,重庆即善社会工作服务中心制订了“康复理疗+生活照料”服务计划,组织专业康复师和护士、社工介入,定期为赵女士的老伴儿提供情绪疏导及家政清洁等服务,还帮助其恢复了一些肢体、言语功能。如今,他的手臂、腿部已经能够缓慢伸展,甚至能够借助行走辅助器独立站立,以及用简单词语来表达自己的意思。赵女士的心理压力和照护压力也得到了极大舒缓。

近年来,得益于各地努力打通养老护理人才职业上升通道,不断提升养老服务业整体水平,养老服务人才发展环境已经得到一定程度的改善。然而,养老服务人员在从业时仍面临很多现实问题:薪资待遇低、社会地位和认同度低、家人不支持等。“身边人总说,你有手有脚,干什么不好,给老人喂水喂饭,不嫌丢人吗?类似的偏见深深伤害着大家的工作热情。”一名养老护理员无奈地说。

记者联系到曾毕业于某学校老年服务与管理专业的学生,他告诉记者:“我们这个行业目前所能拿到的平均薪酬较低,工作强度很高,再加上和老人打交道往往需要更多耐心,因此,我的很多同学在毕业后都选择了从事其他工作,只有少部分同学会坚持到养老一线工作。”

令人欣慰的是,近年来,相关部门已经认识到养老服务人才队伍建设亟待加强,并加快了相关人才培养的步伐。

更好构建“一刻钟”养老服务圈

近年来,各地着力加强居家社区养老服务网络建设,在县(市、区)、乡镇(街道)层面发展区域养老服务中心,扶持培育连锁化、品牌化、规模化运营的社区养老服务机构,创新发展社区助餐点、老年餐桌、社区日间照料、家庭养老床位、养老顾问等服务模式,从而更好构建“一刻钟”养老服务圈。

受访专家表示,构建“一刻钟”养老服务圈,意味着将各项优质服务资源向老年人的身边、家边和周边聚集。在走路一刻钟的时间范围内,满足老年人日常生活、医疗保健、社交等养老需求。此类养老服务既保留了居家养老的优点,又拓展了养老服务的范围。

中午时分,广东省佛山市南海区大沥镇沥东社区幸福院的长者饭堂里已坐满了用餐的老人。他们一边吃着可口的饭菜,一边商量着下午的活动。幸福院设有社区医院、幸福食堂、文化活动室等,可为老年人提供康复理疗和各种文化娱乐项目。

这样的社区幸福院目前在南海区已有200多家。南海区民政局相关负责人介绍,当前,南海区将养老平台、服务网点、健康幸福小站、居家养老服务、社会企业等各类资源集中呈现,打造“一刻钟”养老服务圈,为老年人提供教育、文体娱乐、康复保健、志愿服务、心灵慰藉、日间照护等10多种服务,让老年人的居家生活更丰富、更便捷。

据光明日报