在灯光和布景下,摄像师调整好画面,开启镜头。一位身穿白大褂的医生盯住镜头,调节好情绪,眼神不时瞟向一侧的提词板,面带笑意,侃侃而谈。

这不是电视台在录节目,而是一些主打健康科普的医生,以拍摄自媒体视频走红网络的方式。他们在短视频平台、社交媒体上做科普、讲解健康知识,有些已被打造成有百万粉丝的“网红医生”。

这些视频账号是医生本人在运营吗?医疗健康自媒体的边界在哪里?对此,记者进行深入采访发现,这些账号背后有着一条运作链条:由医生出镜,运营部门拍摄剪辑发布内容,并负责广告投放,再由客服部门维护评论区、回复私信,通过能拉动网络流量的“话术”将粉丝转化为医院患者。在非专业、非正规团队运作下,出现了一些借提供所谓“专业服务”带货卖课、开展不当营销的“网红医生”,让有些医疗健康科普变了味、走了样。

懂流量密码

医疗知识却是“小白”

虽然不是医务工作者,但姜雨(化名)每天穿梭在医院里。早上,她从陪医生查房或坐诊开始一天的工作。她和摄像师分工明确,一人负责在医生和病人的交流中寻找选题和文案策划的灵感,一人负责拍摄素材。

姜雨是一家私立医院自媒体运营团队负责人之一,带领10名员工运营一位医生的全平台账号。她告诉记者,这位医生每天接诊几十位患者,没有时间进行视频内容更新,都是由姜雨和助手一手包办,从图文、视频和直播的选题及文案策划,编导拍摄,剪辑发布,到账号后台数据的维护、回复和用户转化,都要加以运营维护。

在姜雨看来,医院将机构或者医生个人的自媒体账号交由运营团队或者网红孵化机构(以下简称“MCN机构”)代运作,是比较常见的操作模式。而部分机构或个人,为了“出圈”、博“流量”,不惜采取一些“出格”手段。

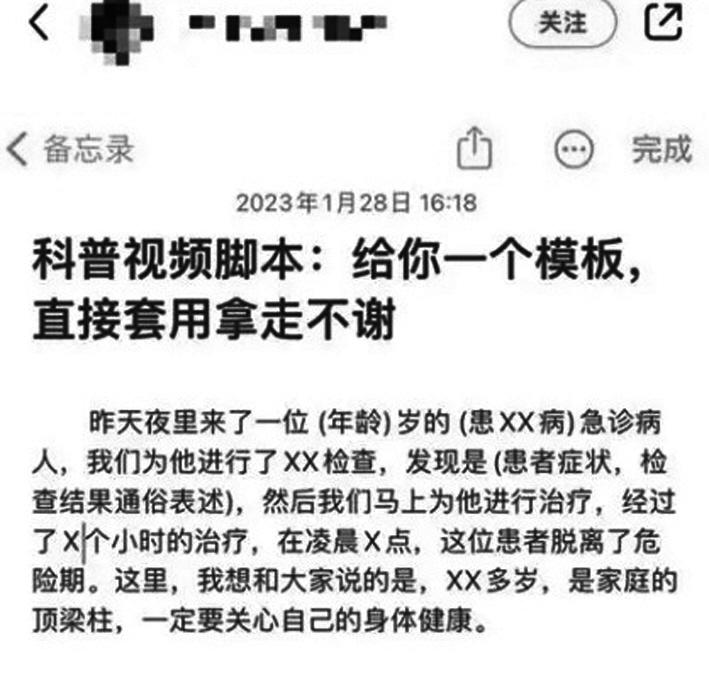

记者发现,有的“网红医生”背后有专门的“操作”团队,平台上活跃着一些新媒体运营师,为医疗科普号增加流量“支招儿”。

这些“操作团队”制造一个“网红医生”,从文案策划开始,提供一条龙服务。他们专门研究互联网流量密码,但在医疗健康知识上却是“小白”。

为求流量

不惜“摆拍、编故事”

为了吸引更多流量,姜雨和团队成员把医学科普内容尽可能做得趣味化,甚至不惜“出剧本、编故事”。运营人员将声音进行变速等处理后,就变成长途跋涉前来问诊求助的患者。

他们会抛出诸如“儿子谈的女朋友确诊,还能娶吗”“小情侣看病欺骗医生,不说实话有多可怕”这样易引发社会关注的话题,或是“丈夫患病二十载,妻子始终不离不弃”的温情故事,由此吸引眼球、制造话题。“这样的视频点赞和评论明显更多,会带动流量上来。”姜雨说,“年轻的、有表现力的医生还可以安排专门的剧本摆拍。”

类似这样的医疗自媒体摆拍现象并非个例。今年1月3日,一名拥有42.7万名粉丝的儿科医生郭某在其认证自媒体平台上发布视频:他从门诊下班后,发现候诊区有一对母女从广西坐火车赶来看病,因不会预约挂号,想在候诊区睡一宿,第二天再挂号。

郭某在视频中称,他当时“心里一酸,心情很复杂,擦了擦眼角的泪水”。他担心母女夜里着凉生病,于是加班为孩子看病。在视频的评论区里,不少网友为这位医生的行为感动点赞。

后来有网友发现,同样“温暖人心”的故事,出现在全国数十位医生的自媒体账号上。这些故事剧情高度相似,连视频开头的话都是相同的。后来,郭某在接受媒体采访时承认,这些内容系其宣传团队“添油加醋”所致,拍摄时他只是照着稿子念一遍。

“网红医生”

开通橱窗带货功能

在姜雨和运营团队看来,遇到一个适合打造网络个人IP(个人品牌)的医生并不容易,她所在医院有近10位医生,他们尝试为5位医生开设自媒体账号,只有两位医生的账号有“网红”潜质,目前全网均有600多万名粉丝。

“网红医生”有了流量,就可以借此“变现”。他们可以向医院引流患者,也可以在线问诊。还有的MCN机构会筛选有需求的用户,将他们匹配给合作的医生,这些医生会作为健康管理顾问。对人们的日常生活习惯、饮食习惯及健康需求进行指导。

姜雨坦言,她运营的这家医院的两个医生自媒体账号1个月可以为医院引流200位患者,“运营创收效果还是很不错的”。

此外,有不少医疗自媒体账号开通了橱窗带货功能,视频内容主打健康科普,带的货却从养生产品到生活用品、厨具等,琳琅满目。姜雨运营的一个医生账号的橱窗主页显示,在售件数2653件,有2388人跟买。

记者查看几个由MCN机构运营的医生账号内容后发现,这些机构擅长进行隐性商业广告植入。比如,医生在视频中只推荐某些成分或配方,并不提及具体产品。而在评论区,往往会有一些粉丝基于对医生的信任,询问其推荐哪个品牌,这些医生便会在置顶评论回复中加以“指引”。

以专业、合规为方向,对医疗自媒体进行综合治理十分必要。近年来,各大短视频平台严格把关医生专业身份认证和医疗健康科普发布门槛。但记者调查发现,仍有一些未认证的账号,不是医生,却打着医生旗号进行“伪科普”。

姜雨表示,受平台政策调整影响,医疗自媒体账号越来越难做。

据《中国青年报》