沧州古城历史悠久,是历史上重要的漕运、盐运水陆码头。古代,沧州的长芦盐、金丝小枣等地方特产,通过运河这条经济大动脉运往全国各地。历代中的达官贵人、文人雅士驻足沧州,留下了不少描写沧州风物的诗词文章。其中,有关沧州盐场的描述不在少数。

沧州这座城,依河而生,因盐而兴。盐,在现代人看来,是一种非常普通的调味品,但以前可是关乎国计民生的重要战略物资。曾经,沧州的盐场十分繁荣,史料记载,“每遇掣盐,人如蚁聚”(乾隆八年《沧州志》),可以从中窥见古代人们对于盐的“追捧”。

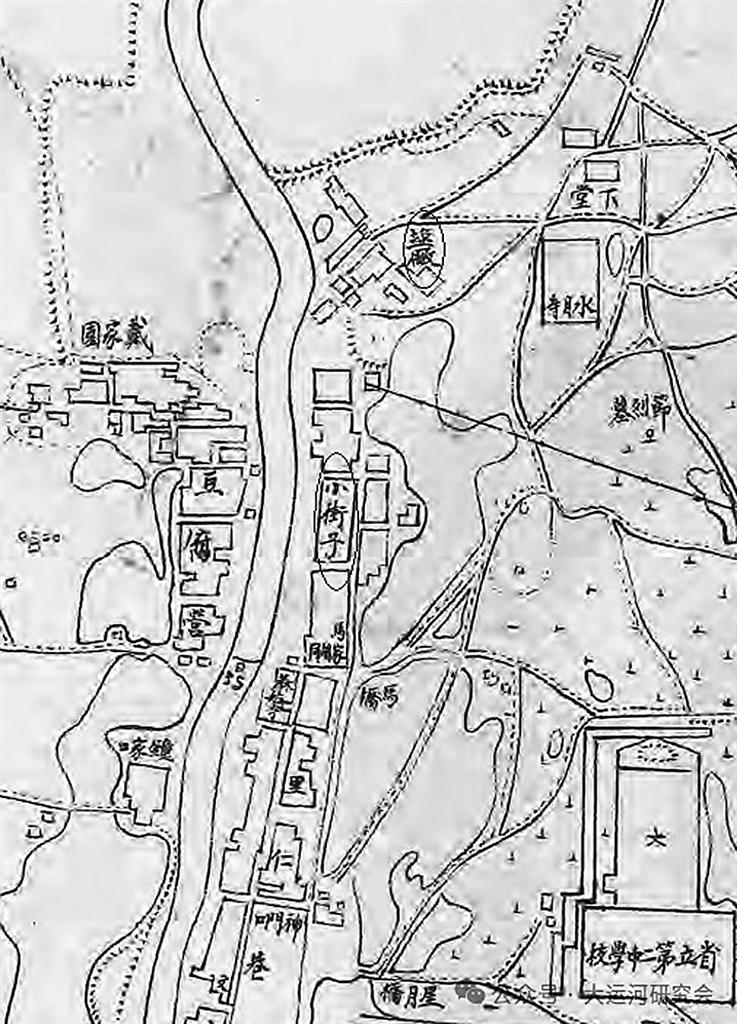

盐场,位于老沧州城西北严崇坊,在现今永济桥西南角。

如今,盐场已然消失在历史深处。目前,我们能看到的,是运河岸边一块小小的标志石,写着“元明清盐场遗址”字样;是窄窄街巷中一块小小的门牌上写着“盐场”二字,还有运河岸边新建成的盐场码头。

“盐场”二字背后隐含着沧州上千年的历史底蕴。沧州盐业曾经在国家税收、经济发展等方面作出了很大的贡献。1000多年以前,包公曾任河北转运使,驻沧州督办盐务。后人为纪念包公的政绩,在小南门附近建有包公祠。1981年,包公祠被拆除。元明清时期,盐业是沧州的支柱产业。朗吟楼、南川楼都是当年盐运使司的办公、休憩场所。

古代,盐除了是国家重要战略物资外,在民间也是一种奢侈品。唐代诗人贾岛《寄沧州李尚书》一诗也写过沧州煮盐的场景,可见唐朝时期沧州盐业已经存在了。

历史上有很多的诗人为沧州盐场留下诗篇。

明朝诗人王稚登《沧州夜泊》诗曰:

绿树孤村夜逻严,家家尽卖水晶盐。

虬髯海客休相睨,青雀舟中一孝廉。

诗中描绘了绿树掩映的盐场,到处都是水晶般的食盐。官府派兵严密看管,整夜巡逻。诗中描写盐场的规模很大,堆着高高的盐坨。长芦盐质量优良,像水晶一样晶莹剔透。

明朝诗人龚用卿写得更加生动细致:

草屋村氓惯负盐,芦囤蒲橐满闾阎。

小舟撑入长河里,纵有巡兵更不嫌。

诗人对盐场环境和百姓生活观察得十分细致。“草屋村氓”说明盐场一带尽是低矮的草棚茅屋,住的都是付出劳动力的穷苦百姓,如扛盐的脚夫(本地人称扛大个的)、行船的、拉纤的,一个“氓”字将他们的形象刻画得十分生动。

盐场南部的胡同至今仍保存着原貌。这个胡同曲折狭窄,两边的房屋矮小,因而得名“小街子”。“惯负盐”写的是诗人看到扛盐包的工人动作娴熟,两个人将一包很重的蒲包搭到扛盐人肩上,扛盐人脚步熟练地走在颤颤巍巍的搭板上,将盐包装上盐船。然后,装满盐的船舶将长芦盐运往南北。

“芦囤蒲橐(读驮)满闾阎”写的是用芦苇编制的盐囤、用蒲草编制的盐包堆满了民房(闾阎即平民聚居区)。“更不嫌”一句则是写官兵毫无间歇、不敢懈怠地日夜巡逻、看管盐场,捉拿盗贼和私盐贩子。

随着历史的发展,热闹了几百年的盐场沉寂下来。虽然盐场、小街子、神门口等小街小巷仍然保持着几百年前的布局,街边残存着麻姑祠、大王庙、真武庙的旗杆石和柱础,但已看不到一点“盐”的痕迹。只有后人编的门牌号,放置的标志石和新建的码头,提示着盐场曾经存在过。村中为数不多的老人,也保留着关于盐场的零星记忆。

没有沧州东邻渤海、西接运河这得天独厚的地理位置,就没有闻名全国、行销南北的长芦盐。盐文化是沧州大运河文化的重要组成部分,值得我们深入研究和传承。