■寇金星

历史长河中,盐业为沧州的社会经济发展作出了巨大的贡献。想当年,长芦盐转运使司是一个非常富有的机构,修造了朗吟楼、南川楼等,为古老的沧州留下了丰富的盐文化遗产。但是,您知道吗,它还在运河边建过一个慈善机构。

早期的慈善机构

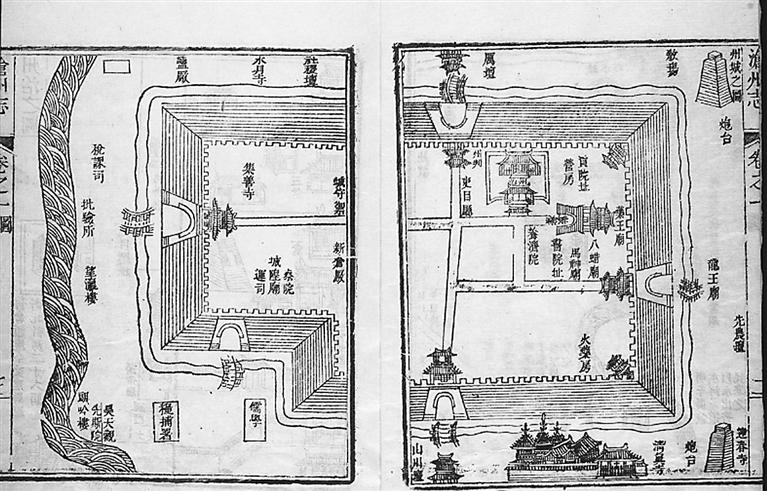

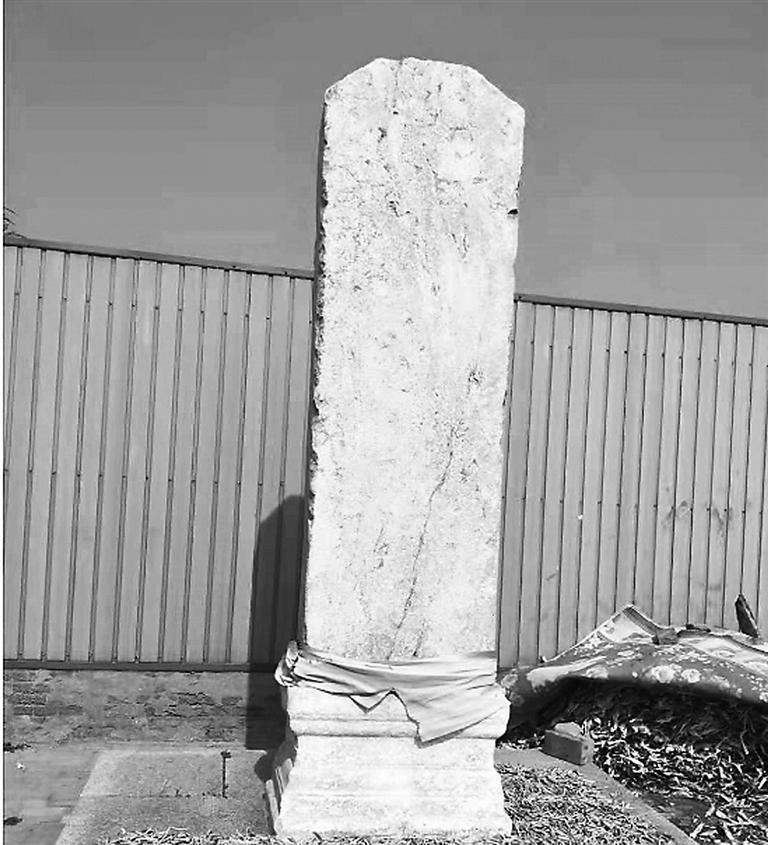

运河穿城而过,留下了不少遗迹。就在现在火爆的南川古街,曾经的运河岸边还有一处院子——先斯院。这是一个和盐转运使司有关的慈善机构。明崇祯九年(1636年),时任长芦盐转运使的韩应龙创建先斯院,并亲撰《创制先斯院赡田碑记》碑文,置碑两通。现存石碑一个在文庙,另一个在黄骅官庄。

韩应龙,湖北光化举人,明崇祯五年被任命为长芦盐转运使。他任长芦盐转运使期间,体恤民情。他在《创制先斯院赡田碑记》碑文中写道:看到有的穷人因饥饿而瘦得不成样子,有的老弱多病,有的失明残疾,有的没有衣服穿,有的吃糠咽菜也不能果腹,心情十分悲痛。“养济孤贫,守土者之责也。”于是,他决定为老弱病残人士“筑舍以居,置田以养”。

韩应龙利用御盐场附近(今南川楼附近)官家土地和盐运使司的经费,建起了一个慈善机构——先斯院。先斯一词,取孟子“鳏寡孤独,先斯四者”之意。原文是,“老而无妻曰鳏,老而无夫曰寡,老而无子曰独,幼而无父曰孤。此四者天下之穷民而无告者,文王发政施仁,必先斯四者”。韩应龙也认同孟子的观点,认为国家和社会的发展,首先要照顾弱势群体。

先斯院是一座四合院,有正房3间,专门给落魄的文人、遗失了盘缠的赶考举子吃住。东、西、南各建8间房,共24间,给州城老弱病残人士居住,并细心地为每间房安置了铁锅一口、席子一领、棉被一床。他还捐出自己的俸银435两在马里通庄(今黄骅官庄)置地3000多亩,每年固定收地租100两用于供养先斯院的残障人士。

民国年间,先斯院改为“沧县训盲学校”,专门收养盲童,由沧县教育局拨付经费,教授盲童吹拉弹唱、算命按摩等谋生技能。1947年沧州城解放,沧县训盲学校停办。

允许贩盐 提供保障

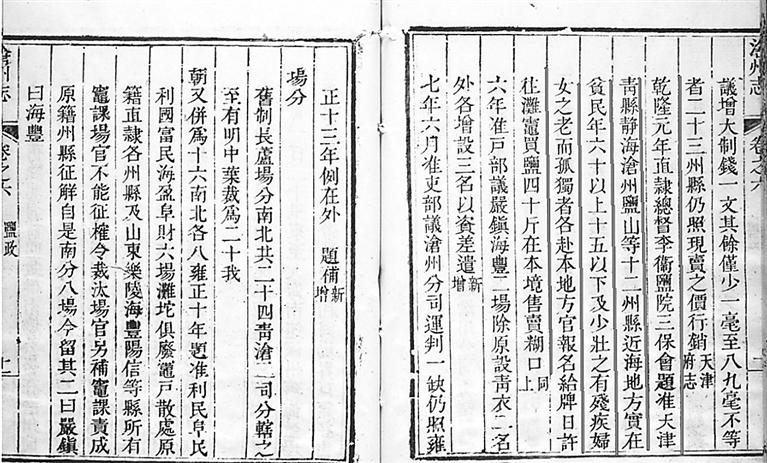

自汉以来,盐铁专卖,国家强力控制盐的产销,严刑峻法不许贩卖私盐。乾隆年间,却出台了一项“奇葩”的法律规定,允许私人贩盐,不过,这也和慈善事业有关。

乾隆八年《沧州志》记载了这项法律。规定沧州附近的天津、青县、静海、盐山等十二个沿海州县,凡是失去劳动能力和生活来源的老弱病残妇一干人等,可以报官府备案,领取执照,每天到盐场批发40斤盐回本地贩卖,以养家糊口。由此可见,当时贩盐是有利可图的行当,也可以看出当时执政者对慈善事业的重视。

沧州盐运使司作为沧州城内较为富庶的机构,拿出宅基地,盐务官员也拿出个人俸禄,建立慈善机构,购置田地,为弱势群体提供基本生活保障,并立法为残障人士合法贩盐提供保障。这些都是为沧州百姓做的关乎民生的大好事,也是沧州慈善事业史上应该书写的一笔。