“你是未成年人操作,导致我们账户被冻结,如果不配合激活,就会直接划扣你父母的财产!”看着手机屏幕上的威胁信息,13岁的琪琪(化名)吓坏了,向北京青少年法律援助与研究中心咨询,寻求帮助。记者近日获悉,该中心已接到全国各地上百件以未成年人给红十字会捐款冻结账户为名实施诈骗的咨询。暑假期间,未成年人上网时间增多,反诈民警提示家长做好网络安全教育,保管好自己的手机,不要让孩子获悉支付密码等个人信息,避免孩子落入电诈圈套。

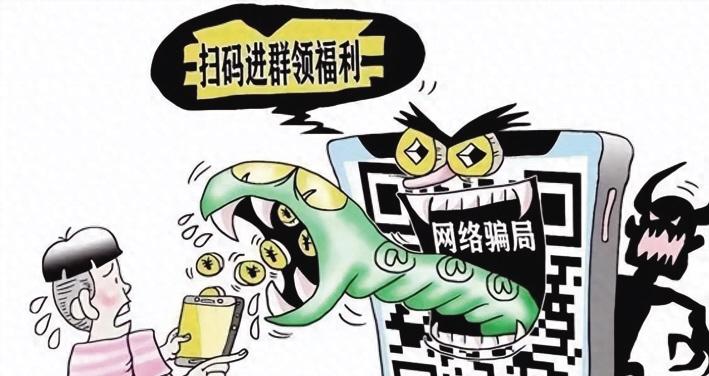

扫码领福利

结果领来“惊吓”

“扫码加入群聊领福利!”13岁的琪琪正刷着短视频,短短一行字,立即引起了她的好奇,扫码之后她进入了一个QQ群。

群成员很快达到四五十人,管理员发出一个二维码并发话:“大家扫码给红十字会捐几毛钱、几元钱都行,有机会获得高额现金返利。”琪琪扫了一下,还真是红十字会的捐款链接。正当她犹豫时,管理员又发出一张微信转账1888元的截图,并“恭喜第二位捐款的朋友”。一看真能获得返利,琪琪立即扫码捐了1.88元,坐等返利。

很快,管理员给琪琪发来信息,质问“你是未成年人?”接着发来一张类似系统弹窗的警示图片,上面写着:由于未成年人捐款导致系统订单存在异常,需要用家长手机来进行担保验证完成退款,如果未能完成验证会自动扣除捐款人家长银行卡6万元,如不配合,将移交法院处理。

“你们也没说未成年人不能捐款呀,钱我不要了还不行吗?”琪琪试图跟对方争辩,管理员则以一副不容置疑的口吻说:“你现在是未成年人操作,导致我们公司冻结了6万元。拿你父母的手机过来配合解冻一下账户就没事了。”琪琪意识到自己闯祸了,可爸妈又不在家,拿不到手机。管理员一个劲儿催促:“你尽快处理,如果不处理,我们将起诉你父母,轻则冻结名下财产,严重将会坐牢。”

这可把琪琪吓坏了,情急之下,她上网搜索解决办法,正好看到北京青少年法律援助与研究中心发布的一则防范捐款诈骗的宣传视频,律师说的情况跟自己的遭遇十分相似,赶紧向律师咨询。

“凡是说向红十字会捐款领福利的百分百是诈骗,千万不要用家长的手机配合对方操作,赶紧退群将对方拉黑。”接待咨询的陈强律师一边安抚琪琪的情绪,一边教她如何应对。陈律师之所以如此确信,是因为一段时间以来,中心已经接到上百件有关未成年人被诈骗的咨询求助。

“一模一样,都是6万元”“我也被骗了,连图都一样。”记者看到,在中心发布的防范短视频下,已经有900多条回帖,都是未成年人遭遇了类似骗局。

常上网兴趣广

12岁至15岁娃易中招

通过梳理咨询信息,陈强律师发现,这些被诈骗的未成年人以12岁至15岁为主。他们接触网络、浏览社交平台的机会和时间更多,有的喜欢玩网络游戏,有的追星。他们已经可以熟练使用QQ、微信、支付宝,甚至绑定银行卡、验证码转账等操作,但相对于更大的孩子和成年人,又欠缺防范意识。

记者注意到,遭遇上述诈骗的孩子,基本上都扫码捐了款,少则块八毛钱,多则一二十元。也有孩子禁不住吓唬,拿着家长手机“配合”骗子完成了转账。在公安机关发布的一起典型案例中,孩子为了领取免费游戏皮肤进了圈套,被威胁后提供了家长两张银行卡信息,并将短信验证码发给对方,导致36万元被骗走。

即便是那些没有用家长的手机转账的孩子,骗子的话术仍然给他们造成很大的心理冲击。一名家长心疼地说,孩子因为担心赔钱,上课的时候突然想起来急得哇哇大哭,老师问明原因告诉她被骗了。“不知道孩子那几天承受了多大的心理煎熬。”

家长管好手机

保管好密码是关键

在采访中,反诈民警和公益律师都表示,防止未成年人被诈骗,家长要守好“第一道防线”,自己提高反诈意识,对孩子开展网络安全教育。

首先,家长要提醒孩子不要相信非官方平台发布的捐款返利、领取游戏皮肤、明星周边的消息。孩子在上网时做到不点击陌生链接、不轻信陌生人发布的广告,就不会落入圈套。

当然,孩子好奇心重,即便家长提示了,可能看到感兴趣的信息仍然会点击。所以,家长应多关注孩子的上网情况,了解他在玩什么游戏,手机账户里零花钱的支出情况。如果发现孩子在网上捐款,或者提到免费领皮肤、明星周边等信息,就要及时核验防范风险。

“防范最关键的一条,就是家长要保管好自己的手机,守好个人信息。”民警说,只要孩子拿不到家长的手机、银行卡,不掌握家长的支付密码,即便孩子在不经意间落入陷阱,骗子也无法得逞。

据《北京晚报》