夏天的细雨里,一种纤细的浅褐色小蘑菇正在沧州东部茅草丛生的盐碱地上悄悄生长。在当地,人们称它为“茅窝儿”。“茅窝儿”只在阴雨连绵的天气出现。只要太阳一露头,它便消失得无影无踪。把“茅窝儿”剁成馅,包出的饺子鲜美极了。

最近,为了进一步研究这种沧州盐碱地上的特色菌类,王增池把它“搬”进了沧州职业技术学院的试验田。

“茅窝儿”收获后

给学生包了顿饺子

王增池今年49岁,是沧州职业技术学院农牧工程系教授,教授《食用菌技术》课程已经有20多年。

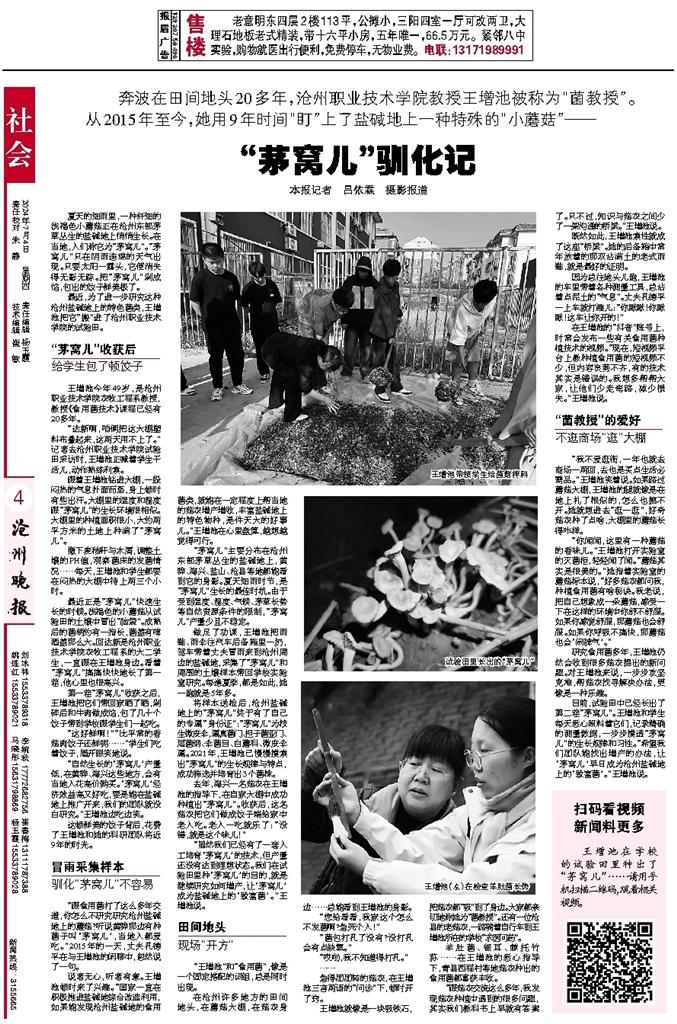

“达新啊,咱俩把这大棚塑料布叠起来,这两天用不上了。”记者去沧州职业技术学院试验田采访时,王增池正喊着学生干活儿,动作熟练利索。

跟着王增池钻进大棚,一股闷热的气息扑面而至,身上顿时有些出汗。大棚里的温度和湿度跟“茅窝儿”的生长环境很相似。大棚里的种植面积很小,大约两平方米的土地上种满了“茅窝儿”。

撒下麦秸秆与木屑,调整土壤的PH值,观察菌床的发菌情况……每天,王增池和学生都要在闷热的大棚中待上两三个小时。

最近正是“茅窝儿”快速生长的时候。浅褐色的小蘑菇从试验田的土壤中冒出“脑袋”。成熟后的菌柄约有一指长,菌盖有啤酒盖那么大。回达新是沧州职业技术学院农牧工程系的大二学生,一直跟在王增池身边。看着“茅窝儿”痛痛快快地长了第一茬,他心里也很高兴。

第一茬“茅窝儿”收获之后,王增池把它们带回家晒了晒,剁碎后和牛肉做成馅,包了几十个饺子带到学校跟学生们一起吃。

“这好鲜啊!”“比平常的香菇肉饺子还鲜呢……”学生们吃着饺子,眉开眼笑地说。

“自然生长的‘茅窝儿’产量低,在黄骅、海兴这些地方,会有当地人花高价购买。‘茅窝儿’经济效益高又好吃,要是能在盐碱地上推广开来,我们的团队就没白研究。”王增池边吃边笑。

这顿鲜美的饺子背后,花费了王增池和她的科研团队将近9年的时光。

冒雨采集样本

驯化“茅窝儿”不容易

“跟食用菌打了这么多年交道,你怎么不研究研究沧州盐碱地上的蘑菇?听说黄骅那边有种菌子叫‘茅窝儿’,当地人都爱吃。”2015年的一天,丈夫孔德平在与王增池的闲聊中,忽然说了一句。

说者无心,听者有意。王增池顿时来了兴趣。“国家一直在积极推进盐碱地综合改造利用,如果能发现沧州盐碱地的食用菌类,就能在一定程度上帮当地的菇农增产增收,丰富盐碱地上的特色物种,是件天大的好事儿。”王增池在心里盘算,越想越觉得可行。

“茅窝儿”主要分布在沧州东部茅草丛生的盐碱地上,黄骅、海兴、盐山、沧县等地都能看到它的身影。夏天细雨时节,是“茅窝儿”生长的最佳时机。由于受到温度、湿度、气候、茅草长势等自然资源条件的限制,“茅窝儿”产量少且不稳定。

做足了功课,王增池把雨鞋、雨伞往汽车后备箱里一扔,驾车带着丈夫冒雨来到沧州周边的盐碱地,采集了“茅窝儿”和周围的土壤样本带回学校实验室研究。每逢夏季,都是如此,她一跑就是5年多。

将样本送检后,沧州盐碱地上的“茅窝儿”终于有了自己的专属“身份证”:“茅窝儿”为枝生微皮伞,属真菌门、担子菌亚门、层菌纲、伞菌目、白蘑科、微皮伞属。2021年,王增池已慢慢摸索出“茅窝儿”的生长规律与特点,成功筛选并培育出3个菌株。

去年,海兴一名菇农在王增池的指导下,在自家大棚中成功种植出“茅窝儿”。收获后,这名菇农把它们做成饺子端给家中老人吃。老人一吃就乐了:“没错,就是这个味儿!”

“虽然我们已经有了一套人工培育‘茅窝儿’的技术,但产量还没有达到理想状态。我们在试验田里种‘茅窝儿’的目的,就是继续研究如何增产,让‘茅窝儿’成为盐碱地上的‘致富菌’。”王增池说。

田间地头

现场“开方”

“王增池”和“食用菌”,像是一个固定搭配的词组,总是同时出现。

在沧州许多地方的田间地头,在蘑菇大棚,在菇农身边……总能看到王增池的身影。

“您给看看,我家这个怎么不发菌啊?急死个人!”

“菌包打孔了没有?没打孔会有点缺氧。”

“哎哟,我不知道得打孔。”

……

急得团团转的菇农,在王增池三言两语的“问诊”下,顿时开了窍。

王增池就像是一块吸铁石,把菇农都“吸”到了身边。大家都亲切地称她为“菌教授”。还有一位沧县的老菇农,一路骑着自行车到王增池所在的学校“求医问药”。

羊肚菌、银耳、棘托竹荪……在王增池的悉心指导下,青县西程村等地菇农种出的食用菌都喜获丰收。

“跟菇农交流这么多年,我发现菇农种植中遇到的很多问题,其实我们教科书上早就有答案了。只不过,知识与菇农之间少了一架沟通的桥梁。”王增池说。

既然如此,王增池索性就成了这座“桥梁”。她的后备箱中常年放着的那双沾满土的老式雨鞋,就是最好的证明。

因为总往地头儿跑,王增池的车里带着各种测量工具,总沾着点泥土的“气息”。丈夫孔德平一上车就打趣儿:“你瞅瞅!你瞅瞅!这车让你开的!”

在王增池的“抖音”账号上,时常会发布一些有关食用菌种植技术的视频。“现在,短视频平台上教种植食用菌的短视频不少,但内容良莠不齐,有的技术其实是错误的。我想多帮帮大家,让他们少走弯路,减少损失。”王增池说。

“菌教授”的爱好

不逛商场“逛”大棚

“我不爱逛街,一年也就去商场一两回,去也是买点生活必需品。”王增池笑着说。如果路过蘑菇大棚,王增池的腿就像是在地上扎了根似的,怎么也挪不开。她就想进去“逛一逛”,好奇菇农种了点啥,大棚里的蘑菇长得咋样。

“你闻闻,这里有一种蘑菇的香味儿。”王增池打开实验室的灭菌柜,轻轻闻了闻。“蘑菇其实是很美的。”她指着实验室的蘑菇标本说,“好多菇农都问我,种植食用菌有啥秘诀。我老说,把自己想象成一朵蘑菇,感受一下在这样的环境中你舒不舒服。如果你感觉舒服,那蘑菇也会舒服。如果你呼吸不痛快,那蘑菇也会‘闹脾气’。”

研究食用菌多年,王增池仍然会收到很多菇农提出的新问题。对王增池来说,一步步攻坚克难,帮菇农找寻解决办法,更像是一种乐趣。

目前,试验田中已经长出了第二茬“茅窝儿”。王增池和学生每天悉心照料着它们,记录精确的测量数据,一步步摸透“茅窝儿”的生长规律和习性。“希望我们团队能找出增产的办法,让‘茅窝儿’早日成为沧州盐碱地上的‘致富菌’。”王增池说。