本报记者 吴艳 李小贤

种草药

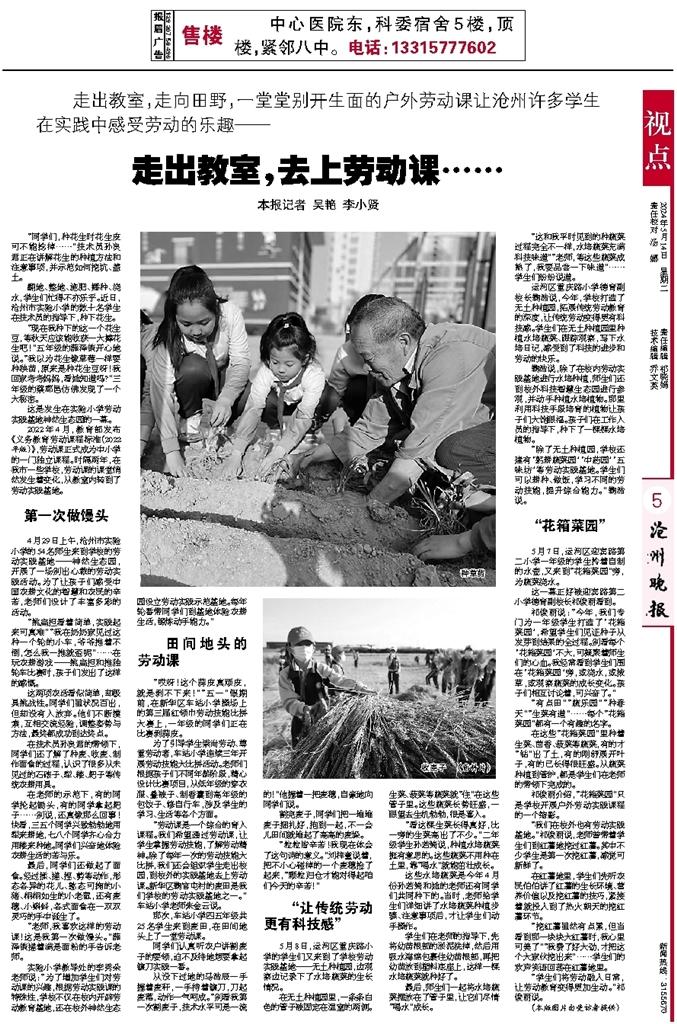

收麦子 (资料片)

“同学们,种花生时花生皮可不能捻掉……”技术员孙良君正在讲解花生的种植方法和注意事项,并示范如何挖坑、盖土。

翻地、整地、施肥、播种、浇水,学生们忙得不亦乐乎。近日,沧州市实验小学的数十名学生在技术员的指导下,种下花生。

“现在我种下的这一个花生豆,等秋天应该能收获一大捧花生吧!”五年级的薛泽策开心地说。“我以为花生像草莓一样要种秧苗,原来是种花生豆呀!我回家考考妈妈,看她知道吗?”三年级的蔡郡邑仿佛发现了一个大秘密。

这是发生在实验小学劳动实践基地神然生态园的一幕。

2022年4月,教育部发布《义务教育劳动课程标准(2022年版)》,劳动课正式成为中小学的一门独立课程。时隔两年,在我市一些学校,劳动课的课堂悄然发生着变化,从教室内转到了劳动实践基地。

第一次做馒头

4月29日上午,沧州市实验小学的54名师生来到学校的劳动实践基地——神然生态园,开展了一场别出心裁的劳动实践活动。为了让孩子们感受中国农耕文化的智慧和农民的辛苦,老师们设计了丰富多彩的活动。

“挑扁担看着简单,实践起来可真难”“我在奶奶家见过这种一个轮的小车,爷爷推着不倒,怎么我一推就歪呢”……在玩农耕游戏——挑扁担和推独轮车比赛时,孩子们发出了这样的感慨。

这两项农活看似简单,却极具挑战性。同学们虽状况百出,但却没有人放弃。他们不断摸索,互相交流经验,调整姿势与方法,最终都成功到达终点。

在技术员孙良君的带领下,同学们还了解了种麦、收麦、制作面食的过程,认识了很多从未见过的石磙子、犁、耧、耙子等传统农耕用具。

在老师的示范下,有的同学抡起锄头,有的同学拿起耙子……别说,还真像那么回事!快看,三五个同学兴致勃勃地用犁来耕地,七八个同学齐心合力用耧来种地。同学们兴奋地体验农耕生活的苦与乐。

最后,同学们还做起了面食。经过揉、搓、捏、剪等动作,形态各异的花儿、憨态可掬的小猪、栩栩如生的小老鼠,还有麦穗、小蝌蚪,各式面食在一双双灵巧的手中诞生了。

“老师,我喜欢这样的劳动课!这是我第一次做馒头。”薛泽策搓着满是面粉的手告诉老师。

实验小学教导处的李秀朵老师说:“为了增加学生们对劳动课的兴趣,根据劳动实践课的特殊性,学校不仅在校内开辟劳动教育基地,还在校外神然生态园设立劳动实践示范基地。每年轮番带同学们到基地体验农耕生活,锻炼动手能力。”

田间地头的劳动课

“哎呀!这个蒜皮真顽皮,就是剥不下来!”“五一”假期前,在新华区车站小学操场上的第三届红领巾劳动技能比拼大赛上,一年级的同学们正在比赛剥蒜皮。

为了引导学生崇尚劳动、尊重劳动者,车站小学连续三年开展劳动技能大比拼活动。老师们根据孩子们不同年龄阶段,精心设计比赛项目,从低年级的穿衣服、叠被子、制香囊到高年级的包饺子、修自行车,涉及学生的学习、生活等各个方面。

“劳动课是一个综合的育人课程。我们希望通过劳动课,让学生掌握劳动技能,了解劳动精神。除了每年一次的劳动技能大比拼,我们还会组织学生走出校园,到校外的实践基地去上劳动课。新华区鞠官屯村的麦田是我们学校的劳动实践基地之一。”车站小学老师朱金云说。

那次,车站小学四五年级共25名学生来到麦田,在田间地头上了一堂劳动课。

同学们认真听农户讲割麦子的要领,迫不及待地想要拿起镰刀实践一番。

从没下过地的马浩辰一手握着麦秆,一手持着镰刀,刀起麦落,动作一气呵成。“别看我第一次割麦子,技术水平可是一流的!”他握着一把麦穗,自豪地向同学们说。

割完麦子,同学们把一堆堆麦子捆扎好,抱到一起,不一会儿田间就堆起了高高的麦垛。

“粒粒皆辛苦!我现在体会了这句诗的意义。”刘梓童说着,把不小心碰掉的一个麦穗捡了起来,“颗粒归仓才能对得起咱们今天的辛苦!”

“让传统劳动更有科技感”

5月8日,运河区重庆路小学的学生们又来到了学校劳动实践基地——无土种植园,边观察边记录下了水培蔬菜的生长情况。

在无土种植园里,一条条白色的管子被固定在温室的两侧。生菜、菠菜等蔬菜就“住”在这些管子里。这些蔬菜长势旺盛,一眼望去生机勃勃,很是喜人。

“看这棵生菜长得真好,比一旁的生菜高出了不少。”二年级学生孙若绮说,种植水培蔬菜挺有意思的。这些蔬菜不用种在土里,靠“喝水”就能茁壮成长。

这些水培蔬菜是今年4月份孙若绮和她的老师还有同学们共同种下的。当时,老师给学生们详细讲了水培蔬菜种植步骤、注意事项后,才让学生们动手操作。

学生们在老师的指导下,先将幼苗根部的淤泥洗掉,然后用吸水海绵包裹住幼苗根部,再把幼苗放到塑料底座上,这样一棵水培蔬菜就种好了。

最后,师生们一起将水培蔬菜摆放在了管子里,让它们尽情“喝水”成长。

“这和我平时见到的种蔬菜过程完全不一样,水培蔬菜充满科技味道”“老师,等这些蔬菜成熟了,我要品尝一下味道”……学生们纷纷说道。

运河区重庆路小学德育副校长鞠浩说,今年,学校打造了无土种植园,拓展传统劳动教育的深度,让传统劳动变得更有科技感。学生们在无土种植园里种植水培蔬菜、跟踪观察,写下水培日记,感受到了科技的进步和劳动的快乐。

鞠浩说,除了在校内劳动实践基地进行水培种植,师生们还到校外科技智慧生态园进行参观,并动手种植水培植物。那里利用科技手段培育的植物让孩子们大饱眼福。孩子们在工作人员的指导下,种下了一棵棵水培植物。

“除了无土种植园,学校还建有‘躬耕蔬菜园’‘中药园’‘五味坊’等劳动实践基地。学生们可以耕种、做饭,学习不同的劳动技能,提升综合能力。”鞠浩说。

“花箱菜园”

5月7日,运河区迎宾路第二小学一年级的学生拎着自制的水壶,又来到“花箱菜园”旁,为蔬菜浇水。

这一幕正好被迎宾路第二小学德育副校长祁俊丽看到。

祁俊丽说:“今年,我们专门为一年级学生打造了‘花箱菜园’,希望学生们见证种子从发芽到结果的全过程。别看每个‘花箱菜园’不大,可凝聚着师生们的心血。我经常看到学生们围在‘花箱菜园’旁,或浇水,或拔草,或观察蔬菜的成长变化。孩子们相互讨论着,可兴奋了。”

“有点田”“蔬乐园”“种春天”“生菜有道”……每个“花箱菜园”都有一个有趣的名字。

在这些“花箱菜园”里种着生菜、茴香、菠菜等蔬菜,有的才“钻”出了土,有的刚舒展开叶子,有的已长得很旺盛。从蔬菜种植到管护,都是学生们在老师的带领下完成的。

祁俊丽介绍,“花箱菜园”只是学校开展户外劳动实践课程的一个缩影。

“我们在校外也有劳动实践基地。”祁俊丽说,老师曾带着学生们到红薯地挖过红薯。其中不少学生是第一次挖红薯,感觉可新鲜了。

在红薯地里,学生们先听农民伯伯讲了红薯的生长环境、营养价值以及挖红薯的技巧,紧接着就投入到了热火朝天的挖红薯环节。

“挖红薯虽然有点累,但当看到那一块块大红薯时,我心里可美了”“我费了好大劲,才把这个大家伙挖出来”……学生们的欢声笑语回荡在红薯地里。

“学生们将劳动融入日常,让劳动教育变得更加生动。”祁俊丽说。

(本版图片由受访者提供)