5月2日,星期四,是孤独症孩子依依(化名)“上班”的日子。

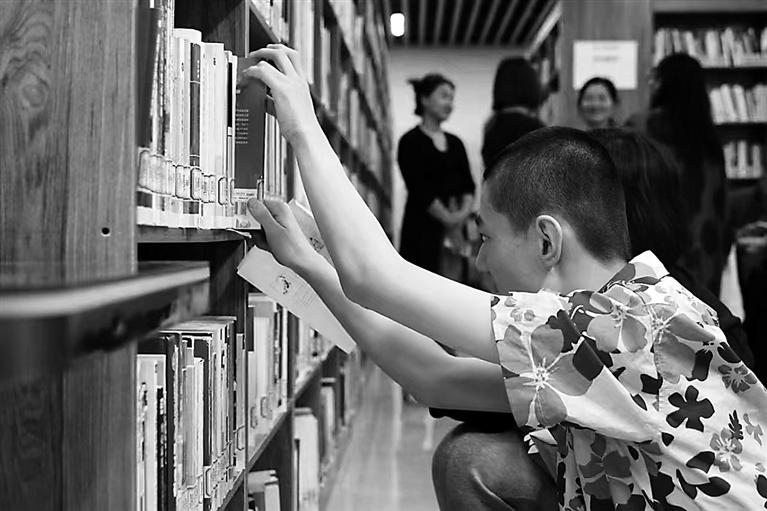

运河区图书馆书架上的一些图书,因为读者的借阅,已经不在原来的位置了。依依的工作就是负责把这些图书放回原位,再排列整齐。

依依安安静静地工作着,依依的妈妈在一旁陪伴着她。

对于能找到一份“工作”,依依格外珍惜,依依的妈妈更是感恩。

机遇

对于患有孤独症和唐氏综合征的孩子们来说,这是一个难得的机遇。

这个机遇的到来,要从3月11日这一天说起。

在一次读书活动中,星月社创始人王平和运河区图书馆的工作人员的座位挨在一起。

在互相介绍时,王平说,星月社致力于帮助孤独症孩子,大家在一起抱团取暖。她认识的很多家庭因为有了孤独症孩子或者唐氏综合征孩子,接触社会的机会特别少,有的家庭甚至闭塞起来。

这些家长渴望孩子们能走出家门,哪怕有一个地方能让孩子们干点力所能及的事情,他们就知足了。

但是,他们找不到这种地方。

王平问:“图书馆可以为孩子们提供一些‘公益’岗位吗?他们在不打扰读者、不打扰图书馆工作人员的情况下,去图书馆做些事情。”

让王平激动的是,她得到了肯定的答复。

运河区图书馆馆长张锦梅以前了解过孤独症孩子的情况,知道这些家庭的不易。“我们图书馆愿意给孩子们提供一些机会。”

但是,张锦梅也有顾虑:孩子们能干些什么?

有工作人员建议:“不如让孩子们试着整理图书。这项工作不复杂,但需要一定的耐心。孩子们通过培训能不能学会这项技能?”

“太好了。”王平赶紧把这个消息告诉了孩子们的家长,让大家自发报名。

“那种高兴的心情我不知道如何表达。”依依妈妈很激动,她觉得自己和孩子早已和社会“脱节”,不敢想依依还能有一个接受培训的机会。

小小(化名)患有唐氏综合征,小小妈妈看到培训的消息后,赶紧给他报了名。“小小即使学不会整理图书,就是去图书馆打扫卫生也是好的。”

“半个小时的时间,报名就截止了。”王平说,一共有17名孩子报了名。

培训

3月23日,第一次培训开始了。

对于很多孩子来说,这是他们第一次走进图书馆。

“以前不敢带孩子去图书馆,怕打扰到别人。”小亮(化名)妈妈说。

培训课上,张锦梅首先介绍了一下运河区图书馆的情况。随后,运河区图书馆的工作人员就讲起了如何整理图书。

“孩子们,当你们来到图书馆时,会发现每本书的书脊上都贴着几行号码,这个叫做‘索书号’,也是每本书在图书馆的‘身份证’……”

在讲课之前,运河区图书馆的工作人员已经做好了心理准备,在课堂上孩子们会不听话。但是,他们还是有点被“吓”到了。

上课时,有的孩子根本不看黑板,一直瞅着外面;有的孩子不肯坐到教室里;有的孩子会在课堂上不断发出“不合时宜”的声音……

每当这个时候,家长们的脸上会露出不好意思的表情。他们向运河区图书馆的工作人员反复道歉。

“没关系,孩子们不是故意的。”张锦梅说。

第一次培训持续了一个小时。大家约好了第二次培训的时间在两个星期后。

运河区图书馆的工作人员担心孩子们听不明白,还利用业余时间,把整理图书的方法制作成了一个说明,让孩子们回家练习。“有了这个说明之后,家长们可以带着孩子在家里继续学习。”张锦梅说。

两周之后,第二次培训开始了。

培训之前,张锦梅向王平建议,运河区图书馆有分馆,那里图书摆放、排序难度要小于这里,孩子们如果觉得老馆里书多,整理难度大的话,可以去分馆“上班”。

“不如让孩子们再试试。”王平建议。

“我讲的内容大家听进去了吗?”工作人员找了两名自告奋勇的孩子,让他们按照排列方法排一下顺序,没想到,这两名孩子竟然做对了。

“那孩子们就在老馆‘上班’吧。” 张锦梅说。

“上岗”

孩子们的表现让张锦梅非常惊讶。“孩子们肯定在家里反复练习了。他们付出了努力,家长们也费了劲儿。”张锦梅说。

其中,依依表现很出色。

在大家的注视下,依依按照字母、数字顺序,不慌不忙地排列好一本本书。

看着依依的表现,依依妈妈在一旁哭了。

依依妈妈很激动,她为孩子感到骄傲。“我对依依没有抱多大期望,没想到她的表现这么好。”

“第二次培训的时候,我发现很多孩子进步很大。”王平说,小辉(化名)的爸爸在家里准备了一面小黑板,在黑板上写上字母和数字,一遍又一遍地教给小辉,让小辉学习。一次不会两次,两次不会三次,经过反复多次的练习,小辉有了不小的进步。

通过这次培训,张锦梅认为,依依和小辉具备了“上岗”的条件。他们可以来运河区图书馆“上班”了。

对于没有学会整理图书的孩子,运河区图书馆还为他们准备了打扫卫生的岗位。

“孩子们如果喜欢这里,可以上这儿来擦擦桌子、扫扫地。我们也特别欢迎。”张锦梅说。

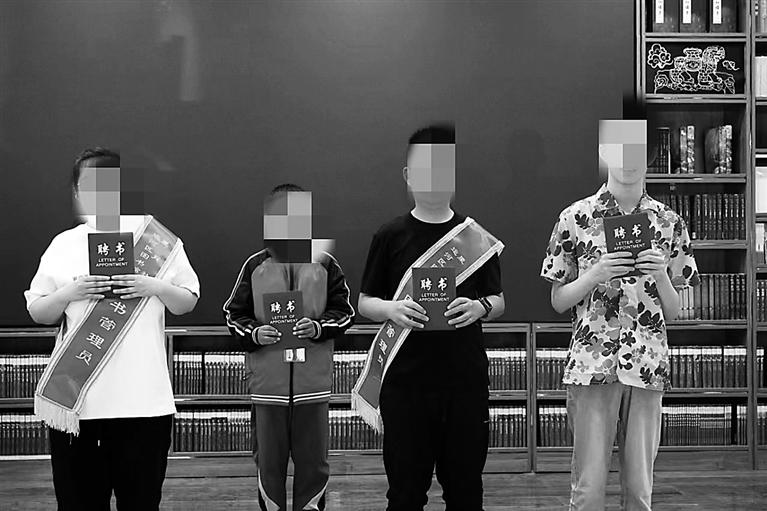

为了让孩子们更有仪式感,4月26日,运河区图书馆举办了一个正式的“聘任”仪式。

运河区图书馆的工作人员准备了聘书和绶带。4名孩子分别被聘为运河区图书馆的小小图书整理员、保护环境小卫士。

孩子们佩戴着绶带、拿着聘书站在台上的时候,家长们纷纷给孩子们拍照,记录这难忘的一刻。

其他的孩子虽然没有拿到聘书,但也拿到了一张培训结业证书。

“我感觉眼前的一切太不真实了。”一位家长红了眼眶,他从不敢想自己的孩子还能受到外界这么大的肯定。

“发工资了”

孩子们自从“上岗”之后,工作都很积极。

依依妈妈说,到周四要去运河区图书馆“上班”的日子,依依就特别兴奋,早早起床盼着去“工作”。

负责打扫卫生的孩子积极性也特别高。每周一是运河区图书馆闭馆的日子。他们就利用这个时间来打扫卫生。

对于孩子们成为小小图书整理员、保护环境小卫士这件事儿,孩子们的家长特别感恩。他们觉得,运河区图书馆能提供这样的机会实属不易。

北京一家爱心企业了解到这件事后,觉得孩子们的表现突出,想奖励一下孩子们。

用什么形式奖励孩子们好呢?是给他们买些玩具,还是给他们买些吃的?

“不如给他们发‘工资’吧。”王平说。

这些孩子有的年纪小,有的已经二十多岁了,根本没有机会体验自己赚钱的滋味。找一份“工作”对于他们来说是一种奢望。

于是,经过大家商议,孩子们每劳动一次,就会收到10元钱。这算是他们付出劳动的回报。

4月底,有的孩子已经收到了自己的第一笔“工资”。

当孩子们拿到“工资”之后,那种高兴劲儿别提了。

“孩子们虽不会表达,但从他们眼中能看出自豪感”“感谢社会上这么多好心人,给了孩子们一次又一次的机会”“孩子们的生活原本是灰色的,现如今,孩子们的生活增加了很多色彩”“除了感谢,我都不知道要说些什么”……家长们纷纷说道。

王平计划着,再发“工资”的时候,她不转账了,而是给孩子们准备现金红包。

“这样,孩子们的幸福会来得更加直接。”王平说,“我特别喜欢看孩子们认真劳动的样子。这是一个希望。今后,我希望孩子们还会有更多‘工作’的机会。”

(本版图片由运河区图书馆提供)