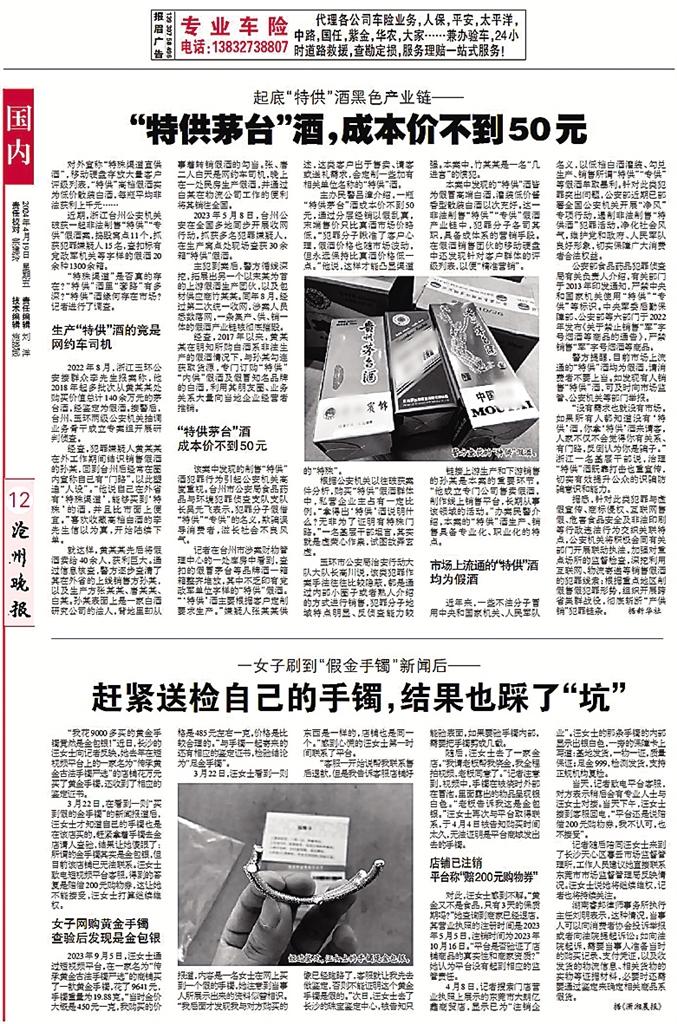

对外宣称“特殊渠道直供酒”,移动硬盘存放大量客户评级列表,“特供”高档假酒实为低价散装白酒,每瓶平均非法获利上千元……近期,浙江台州公安机关破获一起非法制售“特供”“专供”假酒案,捣毁窝点11个,抓获犯罪嫌疑人15名,查扣标有党政军机关等字样的假酒20余种1300余箱。

(据4月19日《沧州晚报》12版)

近来,公安机关不断查获非法制售“特供”酒的案例。人们不禁要问:“特供”酒为何屡禁不绝?利益使然。标上“XX局专用酒”“XX宾馆接待用酒”“国酒定制,个性尊享”等字样,一瓶成本四五十元的白酒摇身一变,成了所谓“特供”“专供”酒,卖出几十倍的价格。

巨大的利益面前,一些人铤而走险,干起制假售假的勾当。为了逃避检查,他们多在民房、自建房内,自行购置灌装设备,根据客户需求定制原料和包装材料来制作“特供”酒。销售时则以自产品牌白酒为幌子,或以烟酒门店为掩护通过网络渠道销售“特供”酒。从制酒窝点、生产线到整个销售过程都具有极强的隐蔽性。

那么,真的有“特供”酒吗?答案是否定的。

早在2013年年底,原国家食品药品监督管理总局就下发通知,要求酒类企业不准生产标注有“特供”“专供”“专用”等字样的白酒。这几年,多个部门相继出手整治所谓“特供”“专供”商品。当下的所谓“特供”“专供”酒根本不存在,都是假酒贩子在欺骗消费者。

非法制售“特供”酒犯罪活动,不仅损害了有关部门的公信力,也侵犯了消费者的合法权益,有关部门应该加大线上线下排查力度,加强打击力度。

要想禁绝“特供”酒,除了要在生产端强化治理,还要在消费端有所作为。没有了需求,没有了市场,“特供”酒自然就失去了它存在的土壤。

相关部门应该加强宣传引导力度,引导广大群众提高识骗、防骗的意识和能力。消费者选购白酒时,尽量到大型商超、专卖店、批发市场等有合法资质的店铺购买。消费者也要从观念上破除对所谓“特供”的迷信,保持理性,提高辨别能力,切莫盲目跟风。一旦发现有制售带有“特供、专供、内供”等字样的白酒的行为或以“特供”酒等名义进行虚假宣传等违法行为,应及时向相关管理部门反映、举报。