本报记者 吕依霖

周末,市民张睿打开社交平台,一段视频直接推送到他眼前:一条公路的尽头与蓝天相接,巨大而柔软的云朵几乎低垂至地面,路的两侧是像海浪一样涌动的绿色草地。“博主,这是哪里?”张睿看到美景顿时心驰神往,他在下方输入评论,想让博主分享出地点,方便自己假期时过去看看。

几分钟之后,他得到了一位热心网友的回复:“哥们儿,这是AI生成的。”

“AI美图”以假乱真

“啊?”张睿瞪大眼睛,又看了一遍视频,始终也没找出AI生成的痕迹。他又翻看了下方的几条评论,这才知道,原来这条视频内容是一个外国博主使用AI软件生成的,那名博主发布时有说明。还有网友贴出了原视频截图。

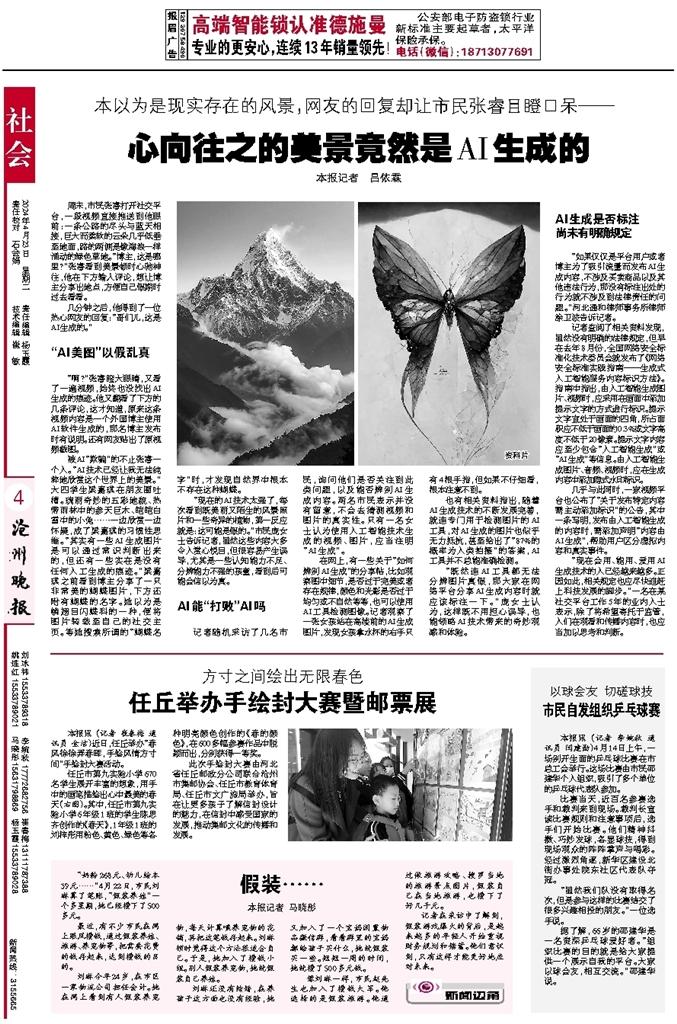

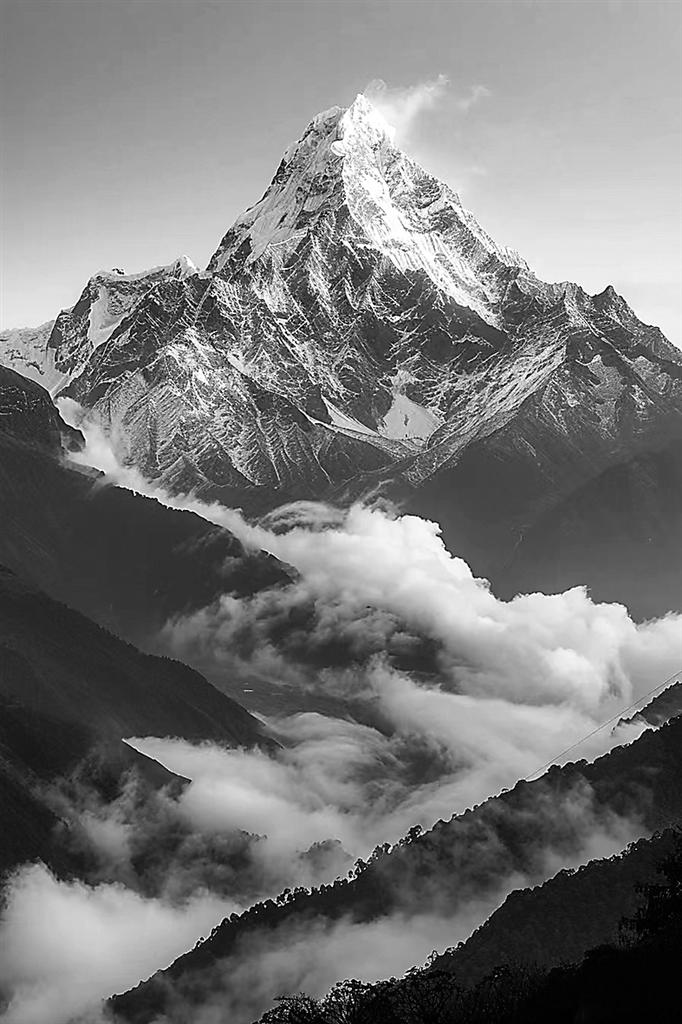

被AI“欺骗”的不止张睿一个人。“AI技术已经让我无法纯粹地欣赏这个世界上的美景。”大四学生梁嘉琪在朋友圈吐槽。瑰丽奇妙的五彩地貌、热带雨林中的参天巨木、皑皑白雪中的小兔……一边欣赏一边怀疑,成了梁嘉琪的习惯性思维。“其实有一些AI生成图片是可以通过常识判断出来的,但还有一些实在是没有任何人工生成的痕迹。”梁嘉琪之前看到博主分享了一只非常美的蝴蝶图片,下方还附有蝴蝶的名字。她以为是鳞翅目闪蝶科的一种,便将图片转载至自己的社交主页。等她搜索所谓的“蝴蝶名字”时,才发现自然界中根本不存在这种蝴蝶。

“现在的AI技术太强了,每次看到既美丽又陌生的风景照片和一些奇异的植物,第一反应就是:这可能是假的。”市民庞女士告诉记者,虽然这些内容大多令人赏心悦目,但很容易产生误导,尤其是一些认知能力不足、分辨能力不强的孩童,看到后可能会信以为真。

AI能“打败”AI吗

记者随机采访了几名市民,询问他们是否关注到此类问题,以及能否辨别AI生成内容。两名市民表示并没有留意,不会去猜测视频和图片的真实性。只有一名女士认为使用人工智能技术生成的视频、图片,应当注明“AI生成”。

在网上,有一些关于“如何辨别AI生成”的分享帖,比如观察图中细节,是否过于完美或者存在规律,颜色和光影是否过于均匀或不自然等等,也可以使用AI工具检测图像。记者观察了一张女孩站在高楼前的AI生成图片,发现女孩拿水杯的右手只有4根手指,但如果不仔细看,根本注意不到。

也有相关资料指出,随着AI生成技术的不断发展完善,就连专门用于检测图片的AI工具,对AI生成的图片也似乎无力抵抗,甚至给出了“87%的概率为人类拍摄”的答案,AI工具并不总能准确检测。

“既然连AI工具都无法分辨图片真假,那大家在网络平台分享AI生成内容时就应该标注一下。”庞女士认为,这样既不用担心误导,也能领略AI技术带来的奇妙观感和体验。

AI生成是否标注

尚未有明确规定

“如果仅仅是平台用户或者博主为了吸引流量而发布AI生成内容,不涉及买卖商品以及其他违法行为,那没有标注出处的行为就不涉及到法律责任的问题。”河北通和律师事务所律师涂卫波告诉记者。

记者查阅了相关资料发现,虽然没有明确的法律规定,但早在去年8月份,全国网络安全标准化技术委员会就发布了《网络安全标准实践指南——生成式人工智能服务内容标识方法》。指南中指出,由人工智能生成图片、视频时,应采用在画面中添加提示文字的方式进行标识。提示文字宜处于画面的四角,所占面积应不低于画面的0.3%或文字高度不低于20像素。提示文字内容应至少包含“人工智能生成”或“AI生成”等信息。由人工智能生成图片、音频、视频时,应在生成内容中添加隐式水印标识。

几乎与此同时,一家视频平台也公布了“关于发布特定内容需主动添加标识”的公告,其中一条写明,发布由人工智能生成的内容时,需添加声明“内容由AI生成”,帮助用户区分虚拟内容和真实事件。

“现在会用、能用、爱用AI生成技术的人已经越来越多。正因如此,相关规定也应尽快追赶上科技发展的脚步。”一名在某社交平台工作5年的业内人士表示,除了将希望寄托于监管,人们在观看和传播内容时,也应当加以思考和判断。