花落肃宁

1

“京绣和苏绣、粤绣、蜀绣、湘绣一样,有着很深的渊源。因为京剧服装上的刺绣图案较多,所以目前我们主要通过制作戏剧服装来传承这项技艺。”提起京绣的历史,张红微的爱人赵伟亮侃侃而谈。

元代建都北京之后,宫中的织造局把全国主要绣种的高手招进宫中服役。久而久之,各绣种相互影响、融会贯通,集各种绣法之长的宫廷绣逐渐与民间刺绣分野而自成一派,因成势于北京的宫廷,故被称为“宫绣”或“京绣”。

京绣在民间绣的基础上,融合北方游牧民族特点发展形成了自身特色,从而位列“燕京八绝”之一。它集各绣种之长并脱颖而出,以“料不厌其贵、工不厌其繁、艺不厌其精、品不厌其雅”得到当朝统治者青睐。

“当时的绣品多用在宫廷服饰上,主要是帝、后、百官服饰刺绣纹样。它是当朝统治者尊龙凤、辨等级、希求皇权永固的体现。京绣中有的纹样在其他绣种中是不允许使用的。”赵伟亮的弟弟赵伟超说。

京绣有固定的风格、造型和规律,一花一草、一鸟一兽都被赋予约定俗成的内涵。所谓“聚缛细腻而不乱,鲜艳富丽而不俗”,并在吸收其他绣法之长的基础上,创造出多种独特的针法,如戗针、滚针、打籽绣等。

历史上的京绣加工长期以来是由北京市朝阳区小红门乡肖村、崇文区永外李村一带的绣工完成。这些绣工公私合营后都并入了北京剧装厂。京绣技艺目前主要通过剧装上的绣活图案等形式来传承,此外还有为故宫博物院等国家级院馆复制部分馆藏绣品,以及部分民用绣品如补子、百子图、唐卡等用品。

上世纪80年代,在肃宁京绣第四代传承人赵春峰的努力下,将北京剧装厂的刺绣加工环节引入肃宁县。

精细贵重

2

从元代至清代,由于京绣属皇家御用,所以选料相当贵重,不惜工本。彼时,京绣选料主要是高档绸缎,并以在绒布上织绣为独到之处。

京绣精品中,一针一线都渗透出端庄稳重、雍容高贵的皇家气派。由此,也体现出它的价值。

“咱们这个戏曲服装主要分这么几个步骤,第一步是制版,再就是刺绣,接着是裁剪,最后才是缝制,其中最吃工、最主要的就数刺绣了。”赵伟亮说。

刺绣工艺听着不难,真正干起来着实不易。一尺见方的补子需要绣好几天才可完成,如要绣一件朝袍,多人合作起码要五六个月,遇有精品则需一年以上。因此刺绣耗的是时间,磨的是耐性,考验的是绣工的技术功底和专注投入的功力。

京绣中最好的刺绣莫过于针工中的“平金打籽”绣。这种绣法是用真金捻线盘成图案,或结籽于其上,十分精致且华贵。

“我用的金线,是黄金锤箔捻成的线,用到京绣中可以显示出金碧辉煌、特别贵重。我们的这种绣法在其它绣品中很少见。”肃宁京绣第六代代表性传承人赵爱菊边引着金线在锦缎上穿针边说,“金线的刺绣工艺相对来说比较难。我做了20来年,现在要是给件戏服样衣,才算能比较好地独立完成。”

除了金银,其他珍贵的材料如珍珠、孔雀羽线等也常在京绣中运用。

京绣历时数百年,代表了极高的艺术水准,也体现了北京的一段发展历史。它长期为极少数人服务,直至辛亥革命后,才回归到民间。

薪火相传

3

京绣第四代传承人赵春峰说:“北京剧装厂为传承发展京绣付出了60多年的努力。从1981年开始,我们的戏剧服装厂作为北京剧装厂长期的刺绣加工合作者,始终为保护和传承京绣技艺尽心尽力。”

上世纪八九十年代,赵春峰带领技术人员为袁世海、李维康、杨春霞等著名京剧名家绣制了大量剧装。他们的手艺赢得赞誉。

在赵春峰的精心培养下,女儿赵爱菊和儿子赵伟亮、赵伟超对京绣也格外痴迷。2001年,赵春峰成立超亮戏剧服装厂。

2003年至2009年,赵春峰为多家剧团复制了数十件京剧著名流派演员剧装精品,同时,还参与了为故宫复制部分宫廷刺绣文物的工作。

近年来,在赵春峰的带领下,三个儿女一起上阵。他们分期分批滚动复制京剧著名流派代表性剧装精品。经过5年的努力,累计已经完成近30套剧装的复制,并配套复制盔头20顶。他们还承担了为各剧团复制相关剧装精品的任务。经过近两年的努力,已经完成梅派宫装、鱼鳞甲、点翠凤冠等精品。

目前,赵伟亮、赵伟超兄弟二人还在筹备举办剧装京绣服饰成果展,将多年来复制和制作的剧装精品集中展示,提高社会各界对非物质文化遗产保护工作的重视。

目前,肃宁县邵庄乡东高家口村及周边几个村掌握戏曲服装制作工艺的绣工有百余名,有戏曲服装、服饰作坊3家,年产传统戏服近万件,常年为全国各地专业戏曲院团及戏曲爱好者制作戏曲服装、服饰。

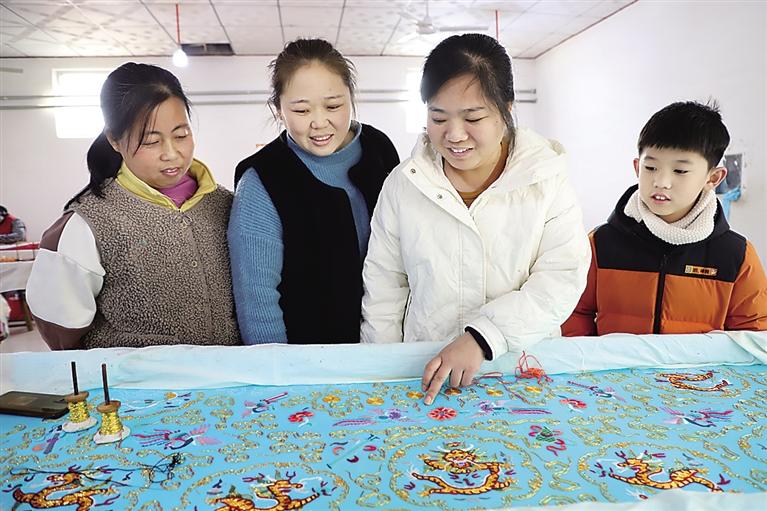

“京绣生产制作靠的是手工,现在,绣工们年龄都比较大,甚至面临断代风险。我们计划免费开设课程,培训对京绣感兴趣的农村妇女,让京绣传承下去,承担起新时代文化传承和创新发展的使命。”赵伟亮说。

京绣是中国文化的重要传承部分,它的美不仅是表面的繁华,还是一种浸入骨髓的芬芳。

在肃宁县邵庄乡东高口村超亮戏剧服装厂的展厅内,一件京剧《贵妃醉酒》中杨贵妃的戏服悬挂其中,雍容华贵、流光溢彩、美不胜收……

低眉捻线、穿针转轴……在刺绣车间,我市非物质文化遗产肃宁京绣第六代传承人张红微正忙着绣一件“凤戏牡丹”图案的戏服,和车间里10多名忙着穿针引线女工一起,将巧思和技术轻轻地化为一个个精美的绣品,真是绣针引彩线、丝罗溢清香……