在叫卖式直播间里,主播们紧锣密鼓带货的同时,“上链接”“没错的”等叫喊声也不绝于耳。这种通过叫喊带动用户激情下单的带货“场控”群体被称为“电商捧哏”,从事这份职业的人,号称“喊上三句话,就能月入8000元”。

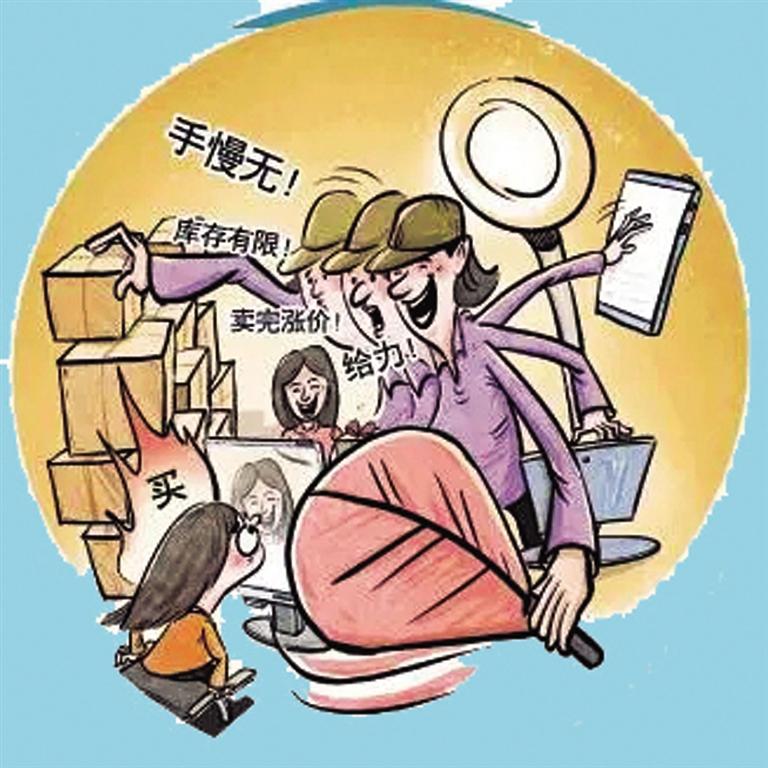

而随着直播间竞争的日趋激烈,“电商捧哏”采取的手法开始游走在法律边缘。比如常见的“逼单”,即刻意营造一种虚假的商品紧俏氛围,以“手慢无”“快没了”等话术“逼迫”消费者下单。

配合主播直播带货

引导消费者快下单

“今天只要499(元)就可以上车,给不给力?(给力!)”

“准备好上车的宝贝,小1敲起来。(准备好上车的打小1!)”

以上是在山东从事直播带货的李敏(化名)分享给记者其所在直播间的“中控”话术,作为电商“中控”的她,职责便是将上述括号里的话语尽可能“激情输出”。

“这几句话是一分钟内说完,主播和‘中控’一来一回,要做到行云流水,节奏紧凑。”李敏告诉记者,“比如,我刷完弹幕通常还要向主播喊一句,‘有10个人没抢到’,这话不是说给主播听的,而是说给屏幕前的消费者听的,目的是制造一种很多人在抢的紧张感,这和线下奶茶店花钱请人排队是一个道理。”

在北京做“中控”已有3年的王涵(化名)坦言:“我们需要预设粉丝可能会提的问题,做好主播和‘中控’之间的话术互动和配合。你可能不知道,进入直播间之后,消费者的所有行为都是被引导的。”

当用户按照直播间的设定进入节奏,看了产品,听完主播的介绍,就进入到最后环节,也是最重要的环节——“逼单”。

精心设计“逼单”话术

同时修改库存数量

“1号链接没有了,小助理统计有多少网友没有抢到。”“有350个网友没有抢到!”

“让小助理再给我们申请一波福利库存,要不要?”“没问题!”

“不会点关注的,小助理教一下。”“不会点关注的姐妹们左上角点一下是关注、点两下是灯牌,我去申请一下我们的福利库存。”

上述主播和王涵之间的你来我往,目的除了营造热烈的直播间氛围、辅助直播间整体节奏的管理外,也是在完成“中控”的“职责”——“逼单”。

据王涵介绍,此时,“中控”只需要在该商品的现货库存里随机填上一个数值便达到目的。再加上诸如“库存已加,刷新去拍”“只剩下100单库存了,秒拍秒付”等吆喝助力,这些看似正常流程的背后,就是“逼迫”粉丝下单。

王涵透露,这些数据都是可以修改的,目的是要营造出这件商品卖得很快的场景。

库存“逼单”则相当于限量“逼单”,“逼单”话术围绕库存量进行,例如强调产品限量,或者直播间不断报剩余库存量,制造紧迫感,缩短用户的成交时间。

痛点“逼单”,则是刺激用户,结合用户的需求和产品的使用场景,具体到在什么样的场景下解决什么样的问题,带来什么样的结果,加强用户体验感,增加信任度。

虚假数据引流误导

侵犯知情权选择权

调查过程中,有业内人士向记者直言,如今直播间“逼单”“憋单”已是行业共识,比如在每个直播间都有福利品和利润品,先上几乎不赚钱的福利品增加流量和成交量,当数据高速增长时再上利润品“逼单”,这样成交的概率会比较大。

受访业内人士介绍说,最初,“逼单”一般由直播间多个角色共同完成,比如主播会反复强调最低价、库存有限、卖完涨价等关键词,以此来制造“不买肯定后悔”的氛围。而“捧哏”则通常会随声附和主播的关键词,比如“库存还有吗”“快没了”……强化消费者认知的同时,也通过对话催促消费者下单。

对于直播间的“逼单”行为,中国传媒大学文化产业管理学院法律系主任郑宁认为,需要具体问题具体分析,如果直播间仅制造了一种消费氛围,可以把“逼单”视为一种正当的商业营销手段,无可厚非;但如果“逼单”行为中存在一些明显虚假的内容,比如虚假数据、直播间购买“水军”冲销量、刷数据等,其本质上是虚构交易量,相当于发布了虚假信息进行引流和误导消费者,侵犯消费者的知情权和选择权。

而一些极限“逼单”做法可能已游走在法律边缘。

李敏介绍说,“电商捧哏”在给主播搭腔的同时,还要操作七八台手机,在主播说“还有多少人没抢到,CALL1”时,为了给用户制造一种很多人在抢购、“手慢无”的紧张感,“电商捧哏”就在评论区疯狂刷弹幕,而显示出的库存、销量等数字往往会注入水分。

北京嘉维律师事务所律师赵占领认为,如果存在多部手机操作的行为,从严格意义上说已不算单纯的“捧哏”行为,而是“刷单”行为。电子商务法和反不正当竞争法明确规定不能采用虚构交易等“刷单”行为。

据《法治日报》