当窗理云鬓,对镜帖花黄。古代女子“帖花黄”时,面对的便是那一面面精致典雅的铜镜。这一面面铜镜背后又有怎样的故事和历史变迁?

近日,“镜圆容相——黄骅市博物馆·盐山千童博物馆馆藏古代铜镜展”在渤海新区黄骅市博物馆正式开展,展期将持续到12月底。战国的清新、汉代的凝重、唐代的华丽、宋代的简约、元代的豪放、明代的典雅、清代的纤巧……镜上栩栩如生的花纹让人浮想联翩——当年,究竟是谁在对镜梳妆?

唐代铜镜华丽精致

“花黄是古代汉族妇女的一种面饰,可以用黄粉画,也可以将金黄色纸剪成星、月、花、鸟等形状贴在额上,或在额上涂点黄色。这种化妆方式起自秦代,到魏晋南北朝隋唐时期逐渐成为流行的妇女面饰。”伴随着讲解员的讲解,一幅幅唐妆演变图吸引了参观者的注意。初唐的妆容轻巧纤丽,贞观后期妆容开始变得浓艳,开元前期的妆容柔和,晚唐妆容又变得纤丽精巧……这些妆容的变化,留存在铜镜“记忆”里。

黄骅市博物馆馆长张宝刚告诉记者,唐代铜镜银白色多,黑褐色少,兼有翠绿。盛唐时期的镜子用了加银等新工艺,会泛银白色光,很少有铜绿,似乎不是青铜铸成。这样的铜镜,给人以厚重、富态之感。

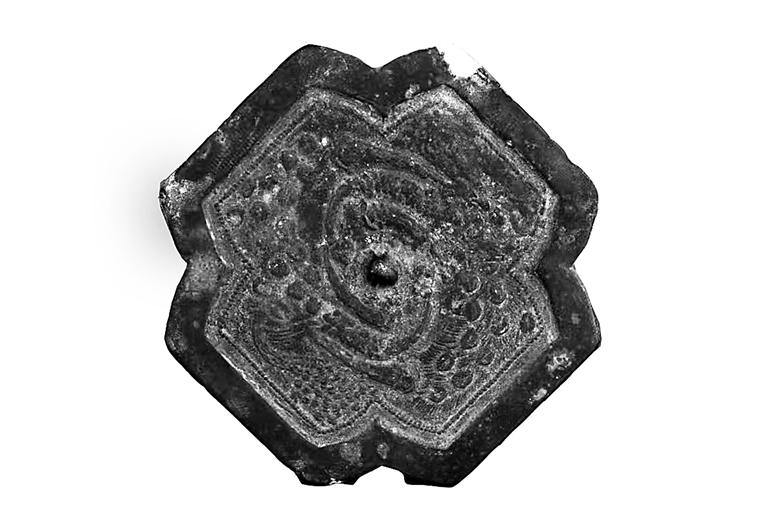

展出的唐代菱花形花鸟纹铜镜为八出菱花形,呈青灰色。铜镜上的瑞鸟纹、蝴蝶等十分精致,仿佛下一秒就要从铜镜中飞出来。由此可见,当时的铜镜制作工艺很高,铜镜进入绚烂多彩的时代。

宋代铜镜走向平民

之前,铜镜大多为贵族所有。从宋代开始,铜镜开始走向商品化、平民化。

在这次铜镜展中,宋代的盘龙纹铜镜吸引了不少人驻足观看。这面铜镜为半球钮,无座,钮周围飞腾着一条巨龙。

张宝刚表示,在各个朝代的铜镜中,宋代铜镜的外形最为丰富。它除延续了唐代的菱花形、葵花形外,还出现了长方形、钟形、盾形、心形、鼎炉形等花样。

宋代铜禁比较严,因此镜子胎体趋于轻薄,铜质也发生了明显的变化。加上宋代经济发达,大量的铜被用来铸币,也间接使铜镜的发展受到影响,但这并没有禁锢住工匠的巧妙心思——宋代出现了很多以花草、鸟兽、山水、小桥、楼台和人物故事为题材的铜镜。

宋代铜镜的最大特点是重实用而不重纹饰,除了名号,没有任何纹饰的商标铭文镜在当时极为流行。

明清时期,铜镜逐渐被玻璃镜代替

张宝刚介绍说,明代的铜镜业得到了一定的恢复和发展,出现短暂的繁荣景象。尤其是皇家造镜追求华美,为宫廷作坊铸造,其中不乏精品。除纹饰镜外,明代铭文镜主题比历代铜镜更加突出、鲜明。展柜中的“长命富贵”“五子登科”的铭文铜镜,整体突出文字且无纹饰,展示出明代铜镜的特点。

欣赏完明代的铜镜,就能看到清代“礼”字铭文铜镜。清代是中国古代铜镜发展史上的最后阶段。不管是数量还是质量,清代铜镜都不及明代铜镜。清代早期,铜镜多延续明代形制,到了中期,镜体较大,以花卉为主要纹饰,多有“三元及第”“福寿双全”等吉语铭文。

清代的时候,玻璃镜大量输入并很快广泛流行,挤占了铜镜的市场份额。清代中期以后,铜镜基本消失。一些边远地区虽然还在生产铜镜,但质地、纹饰粗糙,品质大不如前。

千年前的“种子”

这次展览得到了铜镜收藏家、文化爱好者和专家学者的大力支持,展出的60余件铜镜分别来自黄骅市博物馆和盐山县千童博物馆的馆藏。展览按铜镜的起源、发展、工艺、类别、文化等进行分类,是一场主题鲜明、内容丰富、极具观赏性和学术性的文化盛宴。

“古代工匠精心铸造的精美铜镜,就像一颗颗文化的种子,在历史长河中发芽、开花,展示出古代文化的魅力。回首千年,我们始终砥砺前行,屹立东方。”观看展览的市民邢先生激动地说。

铜镜是古人照面饰容的日常生活用品之一。同时,它又是一种工艺品,镜背的纹饰凝结了古代工匠的审美意趣和冶铸工艺。

“我们希望借助铜镜这种文物载体,展示本区域内两千年来创造的优秀文化,激发大家对于传统文化的珍视和热爱。”黄骅市博物馆馆长张宝刚说。