本报记者 吴艳 祁晓娟 张丹 李小贤 摄影报道

“儿子从抽屉里翻出来一个好些年没用过的钱包,拿着里面的零钱问我这是什么。我告诉他这是钱,用来买东西的。结果孩子说,钱不是都在手机里面吗,买东西只要扫一扫呀!”暑假里,市民张晶发了一条朋友圈,吐槽孩子对金钱没有概念,引起了很多朋友的共鸣。

“钱不是在手机里吗?”随着移动支付的普及,很多孩子对金钱没有概念,也不把花钱当回事儿。

孩子不会现金购物

一次现金购物经历,让市民张晶发现5岁的孩子没有金钱概念。

最近,她拿出10元钞票让孩子去超市买一瓶矿泉水。可当孩子拿到钱之后,疑惑地问妈妈:“钱不是在手机里吗?”

张晶耐心地告诉儿子:“孩子,钱不在手机里。手机之所以可以消费,是因为家长把钱存在了银行。”随后,张晶又告诉孩子,钞票面额不等,分为100元、50元、20元、10元、5元等。

孩子似懂非懂地拿着钱进了超市。交完钱后,孩子拿着水就走出了超市。超市老板追了出来,“小朋友,还没给你找钱呢。”

“还找钱啊?”拿着找回的钱后孩子有些蒙。

张晶通过这件事开始思考,家中日常购物时,一些生活用品都是在网上支付的。偶尔带着孩子去超市或者菜市场购物,也是一直使用手机支付,孩子从小到大基本没有碰到过钱。从此,张晶开始有意识地培养孩子对金钱的认知。

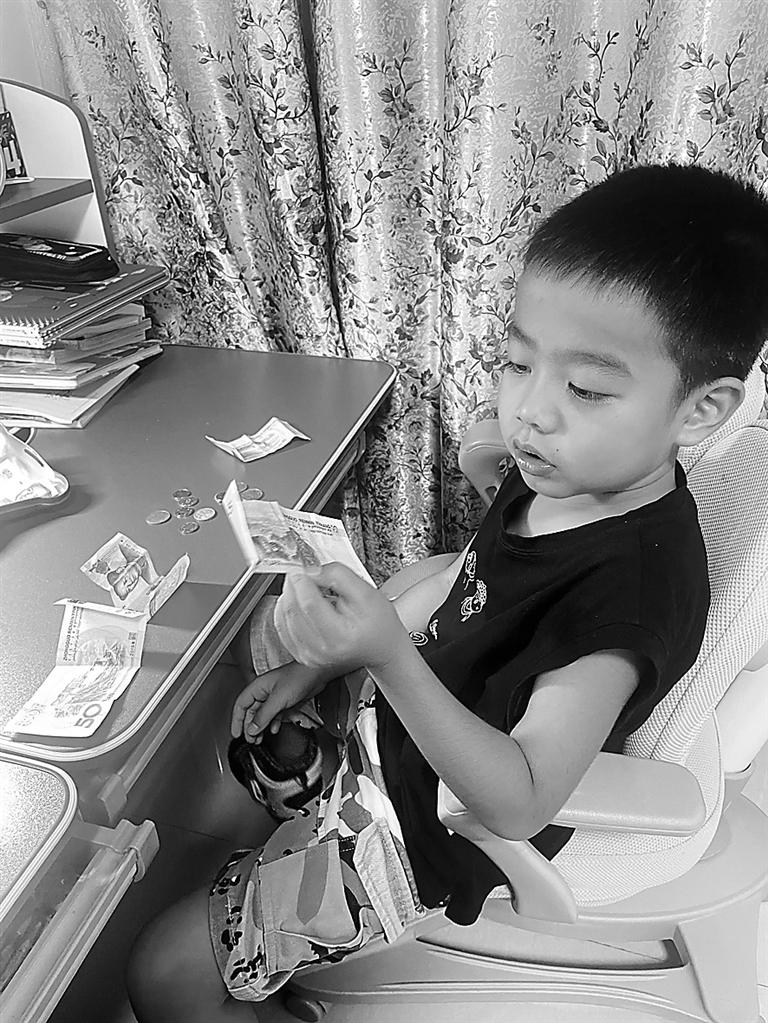

市民王小婉听同事说,二年级的数学课上有“认识人民币”“人民币的换算”章节。孩子马上就上一年级了,王小婉特意从超市里换来了不同面额的钞票,想提前让孩子认识和分辨。

王小婉还在家中翻箱倒柜,找出了几个1分、5分、1角的硬币。“1角的硬币,孩子竟然是第一次看见。”王小婉不禁感慨。王小婉发现,孩子即使认识了钱,也对这些钱能买什么没有概念。

孩子会问她:“1万块钱是多少钱?咱家有几万块钱……”

“手机里有刷不完的钱”

16日晚上,家住市区恒顺时代广场小区的张晓慧带着孩子从商场出来。孩子手里抱着一个新买的玩具,满脸笑容。但张晓慧却有些心疼:一个玩具500多元钱,太贵了。

之前,张晓慧和孩子约定:暑假坚持上完特长课,他就可以随意挑选一个玩具。结果,在商场,孩子第一眼就相中了售价599元的一款玩具。

张晓慧说,她的儿子马上7岁了,但对商品价格的高低,根本没有什么概念。100元的玩具他觉得不贵,500元的玩具他也觉得不贵。

为此,她也跟孩子说过,商品价格高低不同,要选性价比最高的。甚至有一次,为了让孩子了解钱的概念,她拿一个玩具的价格和自己的工资进行比较,说自己一个月的工资,只够买几个价格高的玩具。

可当时孩子回了她一句,“没钱了你就刷手机啊,手机里有刷不完的钱。”

张晓慧遇到的问题,家住天成名著小区的王勇也遇到了。

王勇的儿子马上10岁了,上小学一年级的时候,他就学会了玩手游。

“上个月趁我没注意,孩子买了1000多元的虚拟币。”王勇为此批评儿子。没想到,孩子却不以为意,他觉得手机里的钱是随刷随有的,根本用不完。

听到孩子这么说,王勇开始反思。回想自己小时候,可不是这番光景。王勇六七岁就会算计自己那几元的零花钱,还知道用零钱跟家长换张整的钱存起来。

采访中,记者发现,很多家长都有过类似的经历,也发现了当代孩子们存在的一些问题:互联网技术带来的生活方式转变,也在潜移默化中改变着孩子们的金钱观。

甚至有一位家长担心地说:“孩子对花钱无感,影响的可能不只是当下。现在好多大学生稀里糊涂就深陷网贷的泥潭。为什么会走到这一步?原因之一恐怕是跟小时候没有培养正确的金钱观有关。”

超市购物,孩子做主

在金钱消费教育上,市民韩晓雪也尝试了很多种办法。她觉得最成功的一件事就是让女儿参与家庭采购,小到蔬菜水果、文具玩具,大到家具家电、长途旅行,她都会把价格告诉女儿。“一个西瓜多少钱、一台冰箱多少钱、一趟旅行多少钱,慢慢地孩子对金钱就有概念了。”

除了掌握价格信息,韩晓雪还引导女儿学会了比价。一次,在一家精品店,女儿看到一个精致的手账本,标价39.8元。韩晓雪在手机上一查,网购的话,只需要29元。韩晓雪就告诉女儿:“选择网购的话,这些钱可以买更多东西。”

最终,女儿选择了网购,并用省下的10元钱挑选了3张自己喜欢的贴画。

“尝到了甜头,就知道以后买东西前要货比三家。其实,教孩子比价并不是真缺这点钱,而是希望通过这样的方式帮她建立起经济头脑,以后买东西乃至做事情,都更加理性。”很快,韩晓雪的比价教育就收到了效果。

一天晚上,带着女儿去超市采购时,8岁的女儿主动要求:“妈妈,今天我还挑选商品行吗?”

于是,女儿按照购物清单开始了挑选。一盒薯片标价7.9元,三联包的薯片标价21.9元。“妈妈,咱们选这个三联包吧!一包7.3元,比单买便宜6毛钱呢?”女儿兴奋地和妈妈商量。

韩晓雪在惊讶于才上二年级的女儿的计算水平之余,又欣慰地意识到,孩子已经对金钱有了概念,知道买东西要比价了。

后来,买洗发水时,女儿也会在同品牌里挑选大包装的商品,并一本正经地告诉妈妈:“妈妈,我发现了一个秘密,买大瓶的洗发水更省钱。”

女儿马上就要升三年级了,韩晓雪又开始盘算着给孩子进行理财启蒙。

韩晓雪计划告诉女儿,开学后,每月会获得100元零花钱,这些钱可以选择放进储蓄罐,也可以选择让妈妈帮忙存起来,每月获得一笔利息。

“我会专门给她做了个账本,上面写好日期和金额。如果遇到有自己特别想买的东西,就从里面支取一部分。”韩晓雪希望通过自己的努力,让女儿树立一个正确的金钱观和消费观。

带孩子摆摊,体验挣钱不易

没有金钱概念,想买什么就买什么,不知道家长挣钱不容易……意识到这些问题,有的家长就开始行动起来。

市民李颖为了培养孩子的金钱概念,让孩子体验父母挣钱不容易,她让8岁的儿子佑佑去摆地摊。

“我家孩子以前对金钱的概念很模糊。我曾让孩子自己掌管过一笔压岁钱,希望他将钱花在有意义的地方。没想到,孩子掌握了这笔钱之后,花钱特别随意甚至乱买一通。他还理直气壮地说钱是他的。”李颖说,看到这种情况,她又收回了孩子的“财政大权”。

李颖觉得需要想个办法,培养一下孩子的金钱概念。李颖觉得让孩子“练摊”不错,既能让他知道挣钱不易,又能锻炼他的沟通能力。

这个暑假,李颖和佑佑一起准备了文具、旧玩具等商品,打印好了微信收款码,还准备了一些零钱。晚上,李颖带着佑佑去摆摊。

这个特殊的小杂货摊吸引了大家的目光。作为“老板”的佑佑开始“接待”顾客。起初,佑佑有些不好意思,只是简单告诉顾客价格。有的小朋友看了看转身离开了,佑佑对此还挺失望。

终于,一位小朋友经过讨价还价后买走了一个玩具。佑佑很兴奋地说:“妈妈,终于卖出去了。”

1个多小时的时间,佑佑又卖出去了几件商品。除去成本,佑佑赚了5元钱。接连摆了3天摊,佑佑感受了赚钱的不容易。李颖告诉记者,现在佑佑再买东西时节制了不少。

同市民李颖一样,张新建也曾让儿子去摆摊,而且鼓励儿子收取现金。在招揽顾客,讨价还价以及收钱找钱过程中,张新建让儿子多去思考。

张新建说:“孩子以前买东西,很少看价格,总觉得反正有父母买单。有了‘练摊’经历后,我发现孩子买东西时,会货比三家,寻求性价比最高的。这就是一种获益吧。”