本报记者 钱冀敏 摄影报道

近日,中国农业大学、河北农业大学的博士和硕士研究生,在种棉专家和老师的带领下,在河间国欣现代农业科技园区亲手播撒下新品系棉种。

国欣现代农业科技园区位于河间市西九吉乡。在国欣现代农业科技园区,数千个品系棉种有如排兵布阵,按照专家们设计好的方案,被插牌标记,进行精准播种。

把论文“写”在大地上

昨天上午,在国欣现代农业科技园区,刚刚播种没多久的棉花已经长出了嫩苗。

中国农业大学博士张特正在操控无人机查看棉花的出苗情况。

国欣现代农业科技园区是中国农业大学的实践基地。棉田里插着很多白色的标牌,上面标注着一个个试验小区。张特告诉记者,他在科技园区内种植了6亩半棉花,划分了100多个试验小区。

今年是张特来到国欣现代农业科技园区进行种棉研究的第3年。张特的研究方向是通过无人机精准监测棉花生长,进而促使棉花种植实现全程机械化。

从4月下旬棉花播种到11月初棉花收获,张特一年中大半年时间都要“泡”在地里。他要时时关注棉花每个阶段的长势,采集棉花数据。与此同时,他还要操控无人机通过遥感技术采集相关数据。

张特说,无人机采集棉花出苗数据可以节省大量人工,但目前还不精准。通过无人机采集,只要栽种棉种的地方出现一个绿色的点就能被快速捕捉,而如果仅仅把这个点判断为出苗就会出现偏差,还需要进一步测算幼苗展开的面积,才能采集到精准的出苗数据。

张特说,种棉和研究的过程确实辛苦。酷热的夏季,中午太阳最毒辣的时候,对于棉花来说却是光照最强的时候,这时,他不能躲在空调房,而是要头顶烈日在棉田里测量光合参数。

在棉花的蕾期以及花铃期,张特和研究团队的工作量还会更大,有时早晨5点多就要到棉田里测量数据,100多个试验小区,每个试验小区的棉花株高、棉花叶片的数量、花的数量、铃的数量等都要测量准确。除此之外,他们还要操控无人机采集相关数据,完成大量的数据“拟合”工作。

张特说:“我们这样辛苦进行研究,目的是让更多棉农不那么辛苦,通过科技兴农,推进种棉机械化。作为一名种棉博士,就是要把论文‘写’在大地上。”

在田地里“墩墩苗”

在国欣现代农业科技园区,中国农业大学博士高先原最近时刻关注着试验区内棉花的出苗情况。

高先原告诉记者:“棉花播种后,苗全苗壮是实现棉花丰产丰收的基础,出苗成苗是棉花整个生命周期中比较脆弱的一个阶段。我们研发了一种药剂,利用这种药剂处理棉花种子能够帮助棉花出苗。”

此前,高先原和研究团队在实验室研究发现这种药剂有效果,今年第一次来到国欣现代农业科技园区,在地里试种。

高先原说,虽然今年结果达到了预期,但还需要反复试验才能最终确定它的效果。

高先原的研究方向是棉花分子育种。过去的常规育种往往需要很长的时间,从大量群体中才能选育出一个新的品种,如今利用现代分子生物学技术挖掘抗逆关键基因,可以缩短育种年限,提高育种效率。

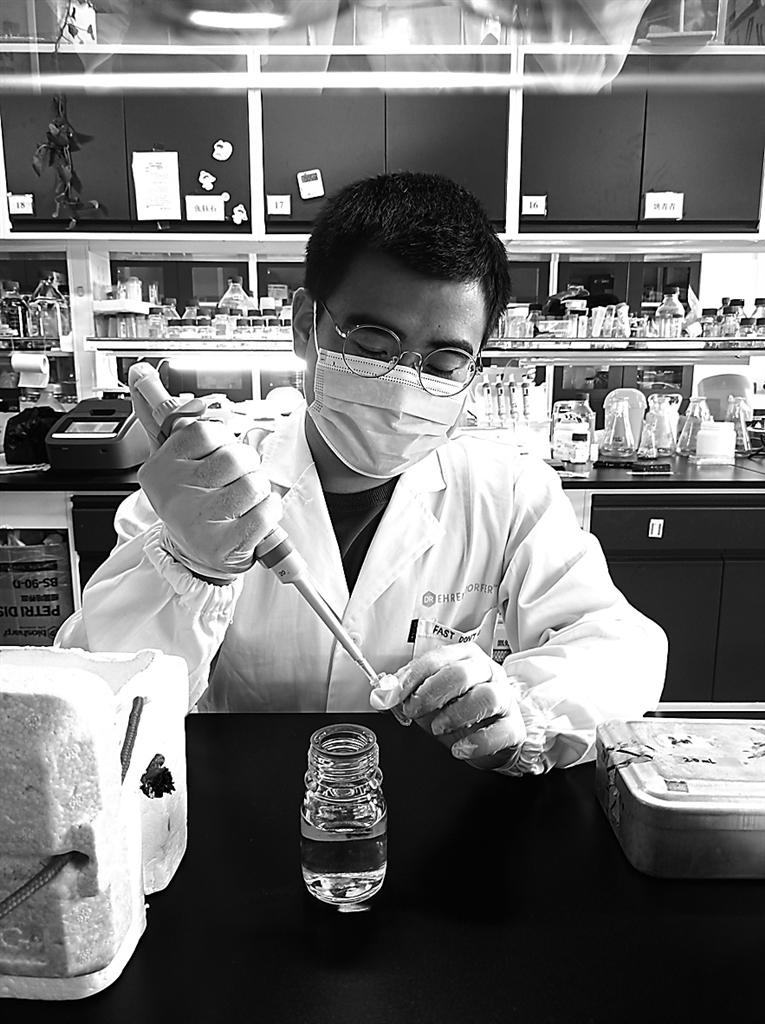

高先原大多数时间会待在实验室。由于分子实验难度比较大,耗时比较长,有时夜里12点他还在挑灯夜战。从一次猜想开始,在实验室里一步步通过实验验证,推翻,再验证,再推翻,再验证……要经历很多次失败,很多次打击。

高先原说:“我们的老师时常鼓励我们多来地里‘墩墩苗’,意思就是多到地里,把基础打牢。国欣棉花研究所所长徐东永是我们的第二导师,他有着丰富的棉花育种和栽培管理经验。我们来到河间,经常向他学习请教,希望能把所学转化为所用。”

面对困难

来到河间进行棉花研究,博士们甚至比棉农更关注棉花生长情况。

2021年9月18日这一天,让中国农业大学博士王玉坤印象极为深刻。

王玉坤回忆说,那天夜里狂风大作,暴雨倾盆,想到地里种的棉花,他的心揪了起来。他辗转难眠,默默祈祷着地里的棉花没事。第二天一大早,他赶紧跑到地里查看,看到大片的棉花被风吹倒,他心里咯噔一下。

王玉坤说,当时大约有三分之二的棉花被吹倒,他和棉农们一起将被吹倒的棉花扶正,用竹竿和绳子固定,忙活了三四天才把吹倒的棉花扶完。

那时正处于棉花吐絮初期,风雨前,王玉坤正准备测量试验指标。这场风雨对试验造成了影响。

王玉坤的研究方向是基于无人机多光谱研究棉花脱叶,建立相关模型,为棉花脱叶剂准确喷施提供决策,促进棉花高质高产。

据了解,棉花脱叶的目的是减少机采时籽棉的含杂率,同时加速棉铃吐絮,缩短棉铃的吐絮时间。

王玉坤目前面临的挑战是交叉学科的学习,比如计算机代码运行、无人机多光谱高通量采集数据与棉花种植技术等相结合。

王玉坤说,虽然每一步研究都会遇到这样那样的困难,但他坚信,只要有恒心,任何困难都是暂时的。

培育“芯片”

每一粒棉种,都是棉农的希望,也凝结着科研团队脚踏实地、久久为功的不懈努力。

国欣棉花研究所所长徐东永介绍,河间市国欣农村技术服务总会(简称“国欣总会”)是以棉农为主体的经济技术合作组织,目前有会员6万余户,遍及全国10多个主要植棉省(市)。国欣总会非常重视科研创新,下设国欣棉花研究所。国欣棉花研究所连续多年承担国家或省级试验项目。目前,与中国农业大学、河北农业大学、中国农业科学院棉花研究所、中国农业科学院生物技术研究所等科研单位合作,不断进行科研攻关。

棉花是我国主要的经济作物之一。水资源短缺和土壤盐渍化等逆境限制了我国棉花产业健康发展。不断增加科技投入,选育新品种对于棉花产业可持续发展具有重要意义。

徐东永说,为了让棉花更高产更优质,从棉花育种播种到栽培收获,每年都有很多棉花专家来到河间国欣现代农业科技园区,开展新品种选育、作物栽培等研究。

国欣总会会长卢怀玉介绍,国欣总会深耕棉花种植事业近40年,拥有80000亩自有农场,集棉花育种、繁种、加工、销售、服务于一体。种子是农业的“芯片”。国欣总会不断创新,攻关新品种。在博士团队和国欣棉花研究所科研团队的共同努力下,国欣总会培育出耐盐碱、抗虫害、高产的棉种,目前已拥有30多个具有自主知识产权的棉花新品种。其中近3年培育的国欣棉18号、国欣棉25号、国欣棉26号和国欣棉31号通过国家级审定,国欣棉27号、国欣棉30号、国欣棉32号和欣试518通过省级审定。