本报记者 张丹

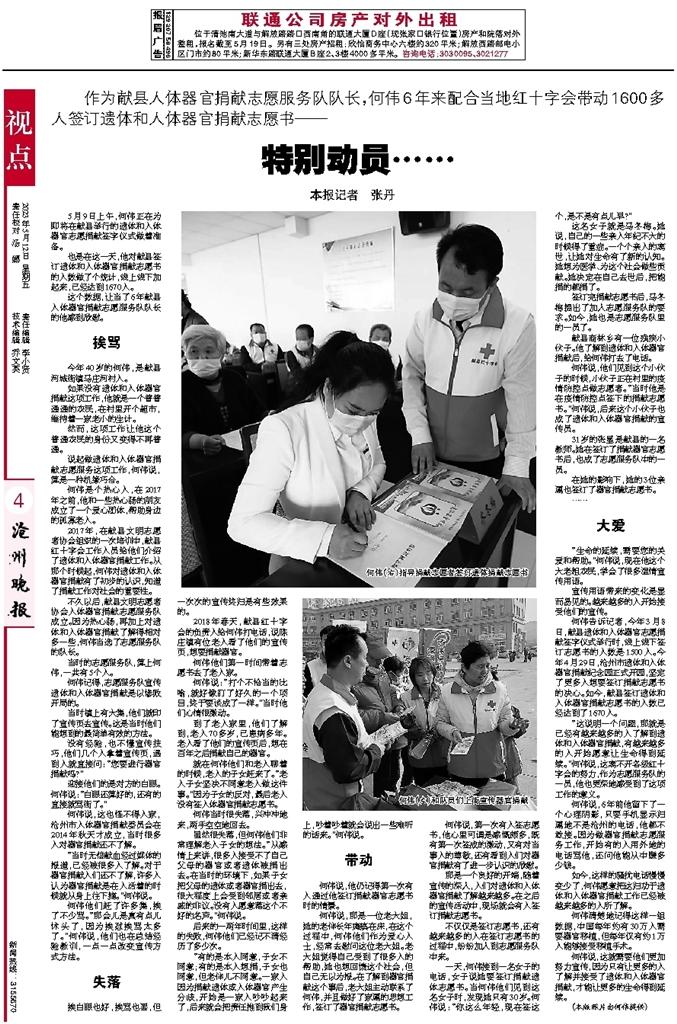

5月9日上午,何伟正在为即将在献县举行的遗体和人体器官志愿捐献签字仪式做着准备。

也是在这一天,他对献县签订遗体和人体器官捐献志愿书的人数做了个统计,线上线下加起来,已经达到1670人。

这个数据,让当了6年献县人体器官捐献志愿服务队队长的他感到欣慰。

挨骂

今年40岁的何伟,是献县河城街镇马庄河村人。

如果没有遗体和人体器官捐献这项工作,他就是一个普普通通的农民,在村里开个超市,维持着一家老小的生计。

然而,这项工作让他这个普通农民的身份又变得不再普通。

说起做遗体和人体器官捐献志愿服务这项工作,何伟说,算是一种机缘巧合。

何伟是个热心人,在2017年之前,他和一些热心肠的朋友成立了一个爱心团体,帮助身边的孤寡老人。

2017年,在献县文明志愿者协会组织的一次培训中,献县红十字会工作人员给他们介绍了遗体和人体器官捐献工作。从那个时候起,何伟对遗体和人体器官捐献有了初步的认识,知道了捐献工作对社会的重要性。

不久以后,献县文明志愿者协会人体器官捐献志愿服务队成立。因为热心肠,再加上对遗体和人体器官捐献了解得相对多一些,何伟当选了志愿服务队的队长。

当时的志愿服务队,算上何伟,一共有5个人。

何伟记得,志愿服务队宣传遗体和人体器官捐献是以惨败开局的。

当时镇上有大集,他们就印了宣传页去宣传。这是当时他们能想到的最简单有效的方法。

没有经验,也不懂宣传技巧,他们几个人拿着宣传页,遇到人就直接问:“您要进行器官捐献吗?”

迎接他们的是对方的白眼。何伟说:“白眼还算好的,还有的直接就骂街了。”

何伟说,这也怪不得人家,沧州市人体器官捐献委员会在2014年秋天才成立,当时很多人对器官捐献还不了解。

“当时无偿献血经过媒体的报道,已经被很多人了解。对于器官捐献人们还不了解,许多人认为器官捐献是在人活着的时候就从身上往下摘。”何伟说。

何伟他们赶了许多集,挨了不少骂。“那会儿是真有点儿怵头了,因为挨怼挨骂太多了。”何伟说,他们也在总结经验教训,一点一点改变宣传方式方法。

失落

挨白眼也好,挨骂也罢,但一次次的宣传终归是有些效果的。

2018年春天,献县红十字会的负责人给何伟打电话,说陈庄镇有位老人看了他们的宣传页,想要捐献器官。

何伟他们第一时间带着志愿书去了老人家。

何伟说:“打个不恰当的比喻,就好像盯了好久的一个项目,终于要谈成了一样。”当时他们心情很激动。

到了老人家里,他们了解到,老人70多岁,已患病多年。老人看了他们的宣传页后,想在百年之后捐献自己的器官。

就在何伟他们和老人聊着的时候,老人的子女赶来了。“老人子女坚决不同意老人做这件事。”因为子女的反对,最后老人没有签人体器官捐献志愿书。

何伟当时很失落,兴冲冲地来,两手空空地回去。

虽然很失落,但何伟他们非常理解老人子女的想法。“从感情上来讲,很多人接受不了自己父母的器官或者遗体被捐出去。在当时的环境下,如果子女把父母的遗体或者器官捐出去,很大程度上会受到邻居或者亲戚的非议。没有人愿意落这个不好的名声。”何伟说。

后来的一两年时间里,这样的失败,何伟他们已经记不清经历了多少次。

“有的是本人同意,子女不同意;有的是本人想捐,子女也同意,但老伴儿不同意。一家人因为捐献遗体或人体器官产生分歧,开始是一家人吵吵起来了,后来就会把责任推到我们身上,吵着吵着就会说出一些难听的话来。”何伟说。

带动

何伟说,他仍记得第一次有人通过他签订捐献器官志愿书时的情景。

何伟说,那是一位老大姐,她的老伴长年瘫痪在床,在这个过程中,何伟他们作为爱心人士,经常去慰问这位老大姐。老大姐觉得自己受到了很多人的帮助,她也想回馈这个社会,但自己无以为报。在了解到器官捐献这个事后,老大姐主动联系了何伟,并且做好了家属的思想工作,签订了器官捐献志愿书。

何伟说,第一次有人签志愿书,他心里可谓是感慨颇多,既有第一次签成的激动,又有对当事人的尊敬,还有看到人们对器官捐献有了进一步认识的欣慰。

那是一个良好的开端,随着宣传的深入,人们对遗体和人体器官捐献了解越来越多。在之后的宣传活动中,现场就会有人签订捐献志愿书。

不仅仅是签订志愿书,还有越来越多的人在签订志愿书的过程中,纷纷加入到志愿服务队中来。

一天,何伟接到一名女子的电话,女子说她要签订捐献遗体志愿书。当何伟他们见到这名女子时,发现她只有30岁。何伟说:“你这么年轻,现在签这个,是不是有点儿早?”

这名女子就是马冬梅。她说,自己的一些亲人年纪不大的时候得了重症。一个个亲人的离世,让她对生命有了新的认知。她想为医学、为这个社会做些贡献。她决定在自己去世后,把能捐的都捐了。

签订完捐献志愿书后,马冬梅提出了加入志愿服务队的要求。如今,她也是志愿服务队里的一员了。

献县商林乡有一位残疾小伙子。他了解到遗体和人体器官捐献后,给何伟打去了电话。

何伟说,他们见到这个小伙子的时候,小伙子正在村里的疫情防控点做志愿者。“当时他是在疫情防控点签下的捐献志愿书。”何伟说,后来这个小伙子也成了遗体和人体器官捐献的宣传员。

31岁的张星是献县的一名教师。她在签订了捐献器官志愿书后,也成了志愿服务队中的一员。

在她的影响下,她的3位亲属也签订了器官捐献志愿书。

……

大爱

“生命的延续,需要您的关爱和帮助。”何伟说,现在他这个大老粗农民,学会了很多温情宣传用语。

宣传用语带来的变化是显而易见的。越来越多的人开始接受他们的宣传。

何伟告诉记者,今年3月8日,献县遗体和人体器官志愿捐献签字仪式举行时,线上线下签订志愿书的人数是1500人。今年4月29日,沧州市遗体和人体器官捐献纪念园正式开园,坚定了更多人想要签订捐献志愿书的决心。如今,献县签订遗体和人体器官捐献志愿书的人数已经达到了1670人。

“这说明一个问题,那就是已经有越来越多的人了解到遗体和人体器官捐献,有越来越多的人开始愿意让生命得到延续。”何伟说,这离不开各级红十字会的努力,作为志愿服务队的一员,他也更深地感受到了这项工作的意义。

何伟说,6年前他留下了一个心理阴影,只要手机显示归属地不是沧州的电话,他都不敢接。因为做器官捐献志愿服务工作,开始有的人用外地的电话骂他,还问他能从中赚多少钱。

如今,这样的骚扰电话慢慢变少了,何伟愿意把这归功于遗体和人体器官捐献工作已经被越来越多的人所了解。

何伟清楚地记得这样一组数据,中国每年约有30万人需要器官移植,但每年仅有约1万人能够接受移植手术。

何伟说,这就需要他们更加努力宣传,因为只有让更多的人了解并接受了遗体和人体器官捐献,才能让更多的生命得到延续。

(本版照片由何伟提供)