本报记者 张 丹 摄影报道

周士书、张纪祖、李淑君、苏洪刚、白志强……

62个闪着金光的名字,被刻在纪念墙上。

他们是沧州市的遗体和人体器官捐献者。他们离开世界的时候,把大爱留在了人间。

开园

3月31日的沧州市遗体和人体器官捐献纪念园,被翠柏和鲜花包围着。

厚重的纪念墙上,62个捐献者的名字,在阳光的照射下,闪着金光,也展现着生命永恒、大爱无疆。

遗体和人体器官捐献者家属、签订了捐献志愿书的志愿者早早赶到了纪念园,献上鲜花,表达了对这些大爱逝者的思念和缅怀。

这一天,沧州市遗体和人体器官捐献纪念园正式开园。

作为沧州市第一批器官捐献协调员、沧州市红十字会秘书长,48岁的刘植庄和同事们也终于盼来了这一天。

2014年秋天,沧州市成立人体器官捐献工作委员会,刘植庄是其中一员。

2015年,一位器官捐献者的父亲打电话向刘植庄咨询,有没有一个地方可以去纪念自己的孩子。刘植庄回复“暂时没有”。这个回答让他满心愧疚。

也是在那一年,建纪念园的想法在他和同事们的心中萌发。他们的想法也得到了相关部门的认可。

学习、考察、设计方案,刘植庄说,这个过程并不是一帆风顺的,再加上过去三年疫情的影响,纪念园最终确定在3月31日正式开园。

如今,刘植庄和同事们可以骄傲地介绍:沧州市遗体和人体器官捐献纪念园坐落于沧县达子店村东沧州公墓内,占地面积3000余平方米,主要由纪念广场、纪念雕像、纪念墙和绿地等部分构成,整体设计外方内圆,象征天圆地方。

这里将成为捐献者家人和社会公众寄托哀思、缅怀纪念的公益场所,以及弘扬“人道、博爱、奉献”精神和褒扬逝者、感召后人的教育基地。

寄托

61岁的苑华,是遗体捐献者李淑君的儿子。

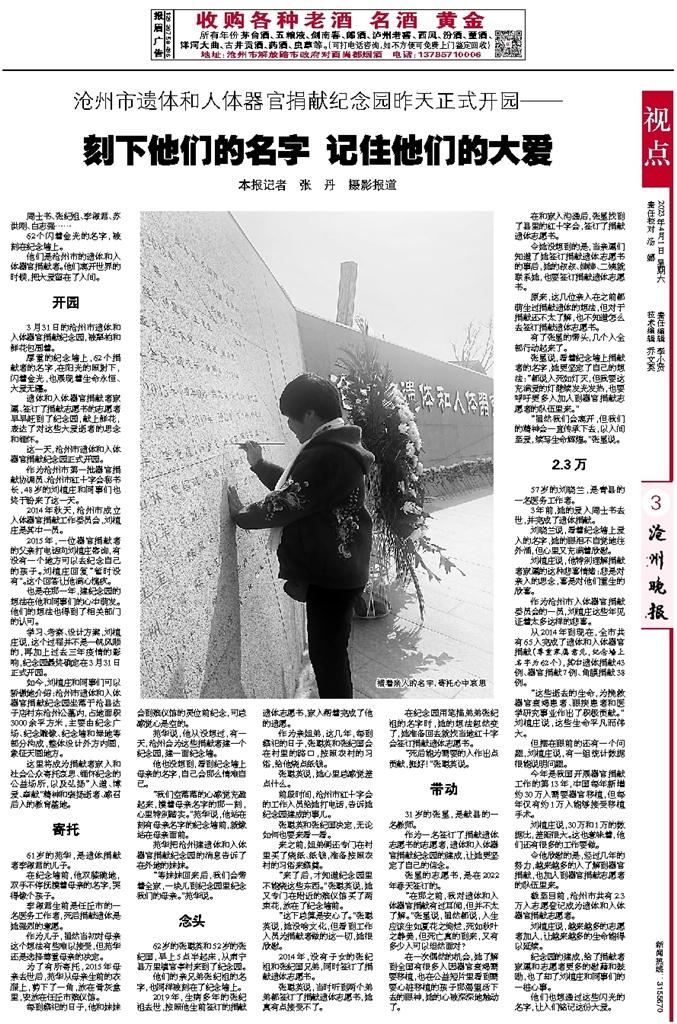

在纪念墙前,他双膝跪地,双手不停抚摸着母亲的名字,哭得像个孩子。

李淑君生前是任丘市的一名医务工作者,死后捐献遗体是她强烈的意愿。

作为儿子,虽然当初对母亲这个想法有些难以接受,但苑华还是选择尊重母亲的决定。

为了有所寄托,2015年母亲去世后,苑华从母亲生前的衣服上,剪下了一角,放在骨灰盒里,安放在任丘市殡仪馆。

每到祭祀的日子,他和妹妹会到殡仪馆的灵位前纪念,可总感觉心是空的。

苑华说,他从没想过,有一天,沧州会为这些捐献者建一个纪念园,建一面纪念墙。

他也没想到,看到纪念墙上母亲的名字,自己会那么情难自已。

“我们空落落的心感觉充盈起来,摸着母亲名字的那一刻,心里特别踏实。”苑华说,他站在刻有母亲名字的纪念墙前,就像站在母亲面前。

苑华把沧州建遗体和人体器官捐献纪念园的消息告诉了在外地的妹妹。

“等妹妹回来后,我们会带着全家,一块儿到纪念园里纪念我们的母亲。”苑华说。

念头

62岁的张聪英和52岁的张纪国,早上5点半起床,从肃宁县万里镇官亭村来到了纪念园。

他们的亲兄弟张纪祖的名字,也同样被刻在了纪念墙上。

2019年,生病多年的张纪祖去世,按照他生前签订的捐献遗体志愿书,家人帮着完成了他的遗愿。

作为亲姐弟,这几年,每到祭祀的日子,张聪英和张纪国会在村里的路口,按照农村的习俗,给他烧点纸钱。

张聪英说,她心里总感觉差点什么。

前段时间,沧州市红十字会的工作人员给她打电话,告诉她纪念园建成的事儿。

张聪英和张纪国决定,无论如何也要来看一看。

来之前,姐弟俩还专门在村里买了烧纸、纸钱,准备按照农村的习俗来祭奠。

“来了后,才知道纪念园里不能烧这些东西。”张聪英说,她又专门在附近的殡仪馆买了两束花,放在了纪念墙前。

“这下总算是安心了。”张聪英说,她没啥文化,但看到工作人员为捐献者做的这一切,她很欣慰。

2014年,没有子女的张纪祖和张纪国兄弟,同时签订了捐献遗体志愿书。

张聪英说,当时听到两个弟弟都签订了捐献遗体志愿书,她真有点接受不了。

在纪念园用笔描弟弟张纪祖的名字时,她的想法忽然变了,她准备回去就找当地红十字会签订捐献遗体志愿书。

“死后能为需要的人作出点贡献,挺好!”张聪英说。

带动

31岁的张星,是献县的一名教师。

作为一名签订了捐献遗体志愿书的志愿者,遗体和人体器官捐献纪念园的建成,让她更坚定了自己的信念。

张星的志愿书,是在2022年春天签订的。

“在那之前,我对遗体和人体器官捐献有过耳闻,但并不太了解。”张星说,虽然都说,人生应该生如夏花之绚烂,死如秋叶之静美,但死亡真的到来,又有多少人可以坦然面对?

在一次偶然的机会,她了解到全国有很多人因器官衰竭需要移植,也在公益短片里看到需要心脏移植的孩子那渴望活下去的眼神,她的心被深深地触动了。

在和家人沟通后,张星找到了县里的红十字会,签订了捐献遗体志愿书。

令她没想到的是,当亲属们知道了她签订捐献遗体志愿书的事后,她的叔叔、婶婶、二姨就联系她,也要签订捐献遗体志愿书。

原来,这几位亲人在之前都萌生过捐献遗体的想法,但对于捐献还不太了解,也不知道怎么去签订捐献遗体志愿书。

有了张星的带头,几个人全部行动起来了。

张星说,看着纪念墙上捐献者的名字,她更坚定了自己的想法:“都说人死如灯灭,但我要这充满爱的灯继续发光发热,也要呼吁更多人加入到器官捐献志愿者的队伍里来。”

“虽然我们会离开,但我们的精神会一直传承下去,以人间至爱,续写生命辉煌。”张星说。

2.3万

57岁的刘晓兰,是青县的一名医务工作者。

3年前,她的爱人周士书去世,并完成了遗体捐献。

刘晓兰说,看着纪念墙上爱人的名字,她的眼泪不自觉地往外涌,但心里又充满着欣慰。

刘植庄说,他特别理解捐献者家属的这种悲喜情绪:悲是对亲人的思念,喜是对他们重生的欣喜。

作为沧州市人体器官捐献委员会的一员,刘植庄这些年见证着太多这样的悲喜。

从2014年到现在,全市共有65人完成了遗体和人体器官捐献(尊重家属意见,纪念墙上名字为62个),其中遗体捐献43例、器官捐献7例、角膜捐献38例。

“这些逝去的生命,为挽救器官衰竭患者、眼疾患者和医学研究事业作出了积极贡献。”刘植庄说,这些生命平凡而伟大。

但摆在眼前的还有一个问题,刘植庄说,有一组统计数据很能说明问题。

今年是我国开展器官捐献工作的第13年,中国每年新增约30万人需要器官移植,但每年仅有约1万人能够接受移植手术。

刘植庄说,30万和1万的数据比,差距很大。这也意味着,他们还有很多的工作要做。

令他欣慰的是,经过几年的努力,越来越多的人了解到器官捐献,也加入到器官捐献志愿者的队伍里来。

截至目前,沧州市共有2.3万人志愿登记成为遗体和人体器官捐献志愿者。

刘植庄说,越来越多的志愿者加入,让越来越多的生命能得以延续。

纪念园的建成,给了捐献者家属和志愿者更多的慰藉和鼓励,也了却了刘植庄和同事们的一桩心事。

他们也想通过这些闪光的名字,让人们铭记这份大爱。