本报记者 吴艳

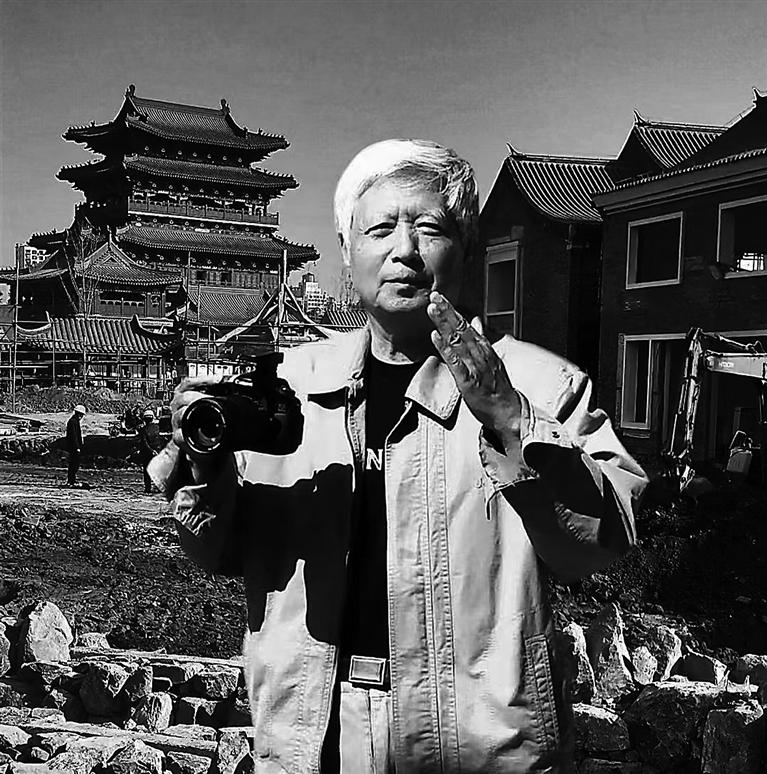

沧州市区,大运河畔,南川楼运河文化观光带配套景区进入最后的施工阶段。2月22日,刘绍行拿着相机又来此拍照。虽然不是文化观光带配套景区工作人员,但刘绍行几乎天天都来这打卡,村子原貌、村子拆迁、景区动工、主楼封顶……刘绍行两年来为南川楼运河文化观光带配套景区拍下了2000多张照片。

刘绍行从近两年拍摄的2000多张照片中挑选出253张编辑成美篇,没想到这篇“南川楼的变迁”的美篇成为阅读的“爆款”。

南川楼村是他的“乡愁”

今年73岁的刘绍行是土生土长的沧州人。他从小就有个摄影梦,1971年参军入伍后,成为一名宣传干事,开始拿起相机学摄影。1977年,刘绍行转业分配到原沧州市建委负责宣传工作。从那时起,刘绍行就开始用镜头记录狮城点滴变化,这一拍就是几十载。

从当年的风华正茂到如今的年逾古稀、头发已经花白,刘绍行觉得,能够用镜头记录下一个小城市逐步发展为现代化的大沧州,他感到既荣幸又骄傲。退休后,刘绍行有了更多的时间,一旦听到哪里有拆迁的消息,他就会赶去拍照。这些年,他亲眼见证了沧州这座城市发生的翻天覆地的变化。

2021年3月,听到南川楼村也要拆迁的消息后,刘绍行有些不舍,因为他从小就和南川楼有着很深的渊源。

刘绍行儿时家住老桥(现解放桥)东侧牛市街,距离南川楼很近。小时候,他经常和小伙伴在南川楼村里的老槐树下嬉戏,听着老面粉厂汽笛的声音。那时的南川楼,三侧都在大运河怀抱中,另外一侧是大坑(现南湖公园),一片芦苇;南川楼街口东侧是一座古老的四合院,很大,颇为壮观;南部有一座给火车站输送水的给水所,周围古树参天,整个南川楼区域景色宜人。

南川楼村原来的街道是用沙石、白灰、土搅拌铺压的,路面非常坚硬。走进南川楼村不远就有一条右拐通往面粉厂的路,每天往里送小麦的、往外拉面粉的车辆不断,热闹非常。

放学后,刘绍行就到南川楼大四合院找同学写作业、玩耍,有时也拿着笤帚,扫运麦车掉下来的麦粒。

从小喝运河水在南川楼边成长起来的刘绍行对这个古老的村落有着深厚情感。从听到拆迁消息的那一刻,他就决定:要将南川楼村的原始相貌全部拍摄下来。

力争拍下每一个细节

说干就干,当兵出身的刘绍行干事从来都是雷厉风行。此后,他连续几天进入到紧张的拍摄之中,先从运河外围拍下南川楼村的外景,再拍每条街、每条胡同,包括民国时期所建的面粉厂、日伪时期所建的给水所,解放初期建的小剧场和有特色的宅院无线电二厂等进行了细致拍照。

三月份,虽是初春,但春寒料峭,年逾七旬的刘绍行每天围村转下来又累又冷,但看到一张张南川楼村的全部原貌照片,他又觉得这点苦吃得值。

四月中旬开始,南川楼村的搬迁、拆迁工作开始进行。平整工地、开始施工,工地上一片热火朝天的景象。

“起楼时,我每天都要到工地附近转转、拍拍。”刘绍行说,工程进度很快,他想尽可能把变化记录得更详细、更丰富。从开始拆迁到南川楼、朗吟楼拔地而起,刘绍行不知来往南川楼多少次,这里的每一点变化,他都用镜头一一记录下来。

回到家中,刘绍行还要整理照片,隔两三天,就找出有代表性的记录照片发到朋友圈,让人们领略南川楼片区的旧貌新颜。

和照片同时配发的还有刘绍行查阅资料找到的相关文字:“坐落在解放桥东南侧的南川楼建于明嘉靖初年,在大运河的怀抱中距今已五百余年历史。为配合大运河的文化观光带的建设,今正在拆除,这将是南川楼村的永久消失。”

“南川楼村即将消失,这三处暂留眼前:给水所、面粉厂、小剧场。望您有时间去看看即将消失的历史古村南川楼。”

“上世纪80年代坐落在运河岸边的南川楼西侧老面粉厂院内的无线电二厂是市电子行业崛起的先进企业。如今,南川楼正在拆迁,不知这座老厂房还能否保留?”

“南川楼、朗吟楼的复建工程正在紧锣密鼓地承建施工中。据工程负责人讲,复建的两楼是完全按照历史文献资料记载中的原样和位置所建。”

“施工现场,钢筋混凝土架已浮出地面大约有一层楼的高度……”

刘绍行的朋友圈成了朋友尤其是曾家住南川楼的一些老朋友每天必看的内容。

“年纪大了,出门不方便,可是又想知道我原来的家现在变成了什么样子。这下,我从老刘的朋友圈就都看到了。”因为拆迁已经搬家别居的张先生每天都要翻翻刘绍行的朋友圈。

为了拍照,鞋丢了

因为施工现场不能靠太近,所以刘绍行拍到的大多都是中景和远景。有时候遇到施工的工人,刘绍行也会抢拍一些特写镜头,并和他们聊聊施工进度。

久而久之,工地上的很多人都认识了这个天天在附近转悠的老大爷。

但他们看到的只是在兴致盎然地找拍摄角度的白发老人,拍摄过程中的艰辛,却没有人知道。

雨季,工地正在挖土、平路,翻开的泥土在雨水冲击下变得黏黏糊糊。电动车进不去,刘绍行就步行前进,结果鞋子陷进了泥里,等拔出脚来,鞋子却没有出来。

年逾七旬的刘绍行犹豫了几秒钟,当即决定:赤脚完成拍摄。

那次,刘绍行光着脚骑电动车回了家。洗干净脚后,他才觉得脚底隐隐作痛,上面全是石子、树枝划出的伤痕。第二天再去拍照时,刘绍行穿上了高帮胶鞋,并用胶带将鞋帮紧紧缠绕在腿上。

为了离工地更近一些,刘绍行充分发挥自己熟悉地形的优势,他总能找到一些小路靠近施工现场。

“眨眼半年间,两楼复建成。”2021年10月23日清晨,刘绍行又来到南川楼,拍摄起施工的景象,并发到朋友圈。

南川楼村原貌、开始搬迁、动工、周边古建……一张张翻看,时光仿佛有了魔法,把人带到了从前,又回到现在。

一张南川楼旧貌的照片中,一棵老槐树十分显眼。这是一棵百年老槐树,生长在原南川楼社区居委会门前,人气很旺,一些老人常在树下唠家常。有时候,一些搬走的老人重返故地,也会在老槐树前默默看上半天。老槐树守望着这里几代人成长,也注视着这里华丽变身。现在,老槐树被保护下来,围上围挡,继续“注视”着周围的变化。

刘绍行的拍摄常以老槐树为中心,“不论世事如何变迁,这棵老槐树都是不变的,这棵树相当于南川楼的坐标。把一成不变的老树拍进去,南川楼的前后变化更有对比性。”

“有人欣赏的感觉真好”

拍照后,刘绍行不光挑选出有代表性的照片发朋友圈,还会将部分照片冲印下来,放到相册里保存。

“可能是几十年养成的习惯,我总觉得影像记录应该冲印出来放到相册里,纸质版的照片翻一翻才有感觉。”每当刘绍行翻看相册的时候,他都能感觉到一种历史的厚重感。摆放照片时,刘绍行还会专门将同一地点不同时间的照片放到一起做对比。

因为经常冲洗照片,冲印店的店员也和刘绍行熟悉了。这位年轻的店员不止一次惊叹于刘绍行的执著,也常常善意地提醒他:“大爷,您这么大年纪了,总出去拍,可别累着。”

类似的话,刘绍行听过很多。也有人说他“有病”“70多岁的人了还不消停”“好好在家颐养天年不好吗,非得满世界闲转”……

对此,刘绍行都是一笑了之。当他看到在朋友圈分享的老照片引起沧州人的共鸣时;当他听到南川楼的老居民向他询问工程进度时;当他拍到南川楼主体完工时,他觉得自己做的一切都是值得的。

在刘绍行的朋友圈里,有人留言:“这些都是恍若昨天的回忆。”有人说:“看到这些照片,当年南川楼的老街景又浮现在眼前。”

一次,南川楼施工方的负责人无意间看到了刘绍行的朋友圈,辗转找到他,想要一份资料留存。看着来人取得照片如获至宝的样子,刘绍行那一刻无比地满足。

刘绍行说:“摄影的本质就是记录,把真实的生活记录下来,累积起来,这就是历史。希望有更多的人能看到南川楼的美,南川楼的变化,还有南川楼旧时的模样。”

(本版图片由刘绍行提供)