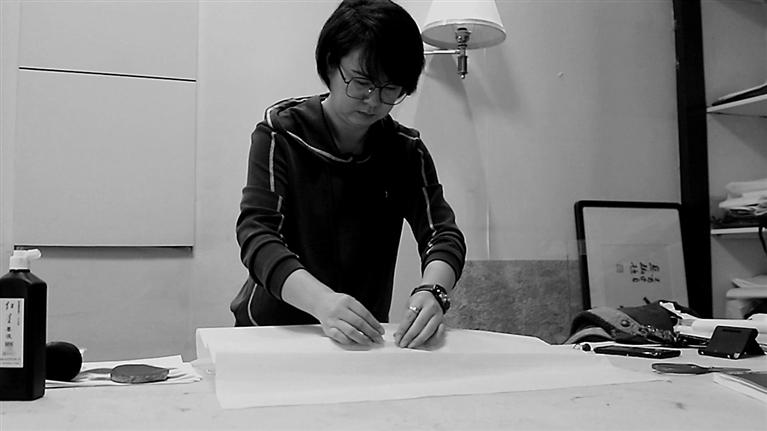

上班的时候,传拓师丁菲总是早早地就在渤海新区、黄骅市博物馆传拓工作室里忙碌起来。上纸、敲打、上墨……丁菲一天的工作就这样拉开了序幕。

今年40岁的丁菲是渤海新区、黄骅市博物馆里的传拓师。她的工作就是让那些古老的器物通过她的双手变成另一种形式的美,以一种独特的印记标注历史。

一幅作品需要半个月

丁菲将宣纸覆盖在器物表面,用湿毛巾将纸张打湿,再用鬃刷轻轻地将纸与器物之间的空气拍打出来,接着用拓包蘸取墨汁拍打宣纸。慢慢地,宣纸上便出现了图案。

看似简单的操作,实则有很深的“门道”。遇到非平面的文物拓印时,需要不停挪动调换角度。完成一幅拓印作品,经常需要半个月之久。

一次,丁菲准备传拓一个三面铜镜。铜镜的每一面都有些斑驳。丁菲把三面铜镜放好,将3张扎花纸依次轻轻压在铜镜上。她将毛巾略微蘸些清水后拧干,再在纸上轻按下去。

怎么按毛巾,是有技法的。太轻,纸不能与器物完全帖服。太重,那薄薄的纸又极易破损。随着水在纸上氤氲开来,铜镜上的每一条纹理开始凹凸显现在扎花纸上。一幅清晰的画面也随之徐徐展开:一棵舒展的花树下,一匹肥硕的马四蹄弯曲,尾巴甩起……扑、擦、点、抹,丁菲手中的拓包灵活地在纸上跳动着。

完成上千件文物传拓

传拓是中国一项传统的非物质文化遗产技艺,已有千年历史。传拓借助一纸一墨,将碑文、器皿上的文字、图案清晰地拓印下来,让金石不朽,给文物留影,为后人保留了珍贵的文物、文献和书法艺术资料,被誉为“古代的照相机”。

丁菲最初认识传拓,是因为一位收藏瓦当(指中国古代建筑中覆盖建筑檐头的筒瓦前端的遮挡)的朋友。瓦当上的纹饰多样,随着时代而变化,具有很高的研究价值。随着话题的深入,丁菲和这位朋友聊起了传拓。这项新奇的技艺吸引了丁菲。她开始学习传拓。

2014年,丁菲认识了渤海新区、黄骅市博物馆副馆长戴军。戴军听说丁菲会传拓,便邀请她帮忙试拓馆内文物。

因为时间久远,文物上的文字、花纹有些看不清楚。丁菲拓印的拓片黑白对比明显,对精进博物馆部分资料有很大帮助。于是,丁菲被聘请到博物馆,专门传拓馆内的文物。

“传拓的这些文物非常精美,反映出黄骅深厚的文化底蕴。”丁菲说。来到博物馆后,丁菲从不懈怠,认真完成每一件作品。如今,丁菲已经在博物馆完成了上千件文物的传拓工作,用“古代照相机”留下了很多历史影像。

“近年来,随着考古发掘工作的推进,黄骅出土了大量精美瓦当和画像砖:海丰镇遗址出土的金代瓦当、郛堤城遗址出土的瓦当和大马闸口汉墓出土的画像砖……这些文物都蕴含着黄骅深厚的文化历史底蕴,而传拓能够很好地还原细节和时间的痕迹,便于日后进行编撰整理和留存。”丁菲说。