本报记者 钱冀敏

“怀念大熊猫‘团团’!”日前,听闻“团团”去世的消息,沧州市摄影家王少华非常痛惜、不舍。他再次把10多年来到四川、台湾拍摄的“团团”“圆圆”的照片整理出来,“团团”憨态可掬的样子仿佛就在眼前……

牵挂:

取名“团团”“圆圆”

有我一票

王少华回忆说:“与‘团团’‘圆圆’这段难以割舍的情缘要从2006年说起。”

2006年中央电视台春节联欢晚会面向全国观众公开征集大陆赠台大熊猫的名字。

王少华和老伴儿商量认为“团团”“圆圆”这两个名字最好,最能代表他们的心声,于是投出了他们的选票。“没想到,这和最后两只大熊猫确定的名字不谋而合。当时,我心中充满了喜悦。”王少华说。

从此,王少华对大熊猫“团团”“圆圆”有了一份牵挂。

2006年:

飞赴四川探访

“团团”“圆圆”的家

王少华今年72岁,退休前是沧州日报摄影记者,沧州市著名摄影家。

多年来,他关注时事,用珍贵的影像记录下沧州经济社会发展的多个精彩瞬间。

因为职业敏感,王少华很期待能亲眼见到“团团”“圆圆”,给它们留下影像记录。

2006年10月,这个愿望终于实现了。

王少华说:“在《中国绿色时报》一位热心记者的帮助下,我飞赴四川,来到了‘团团’‘圆圆’的家——卧龙大熊猫自然保护区。见到‘团团’‘圆圆’那一刻,我激动的心情难以言表。”

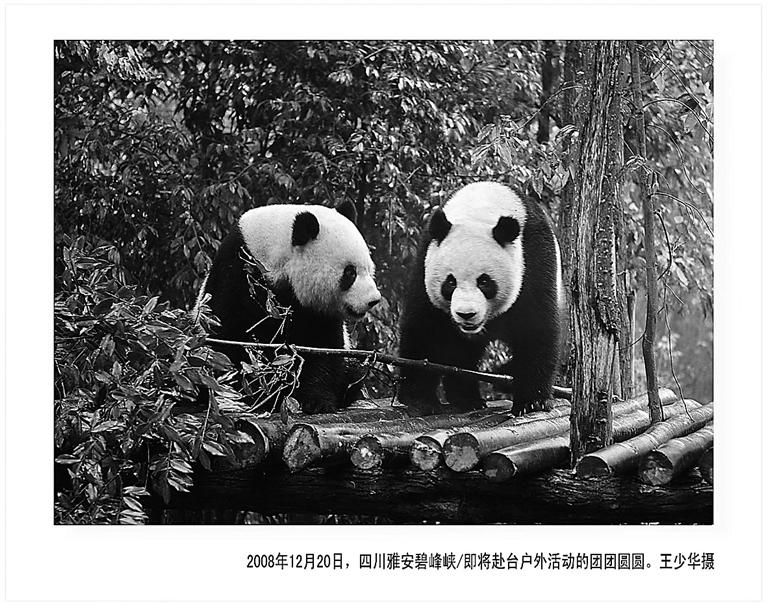

王少华回忆说,卧龙大熊猫自然保护区四面环山,他驱车到达保护区时太阳已经下山了。第二天一早,他就跟随工作人员来到熊猫可能出现的地方等待。静静等待了半个多小时,两只大熊猫一前一后出现了。工作人员告诉他那就是“团团”“圆圆”。他的镜头紧紧跟随着“团团”“圆圆”,记录下它们吃竹子、嬉戏玩耍、休息时的样子……

当时的“团团”“圆圆”只有两岁,非常可爱。

“团团”是雄性大熊猫,特点是嘴粗短且大,体型俊朗,性格温顺、活泼,喜欢同人玩耍。

“圆圆”是雌性大熊猫,特点是黑毛略带棕色,体型健美,行动敏捷,善于攀爬,经常走平衡木。

王少华笑着说:“工作人员能够通过‘团团’‘圆圆’的特点分辨出哪只是‘团团’哪只是‘圆圆’,可我看着它们就像双胞胎,很难分辨。好在它们总是形影不离,让我得以拍下它们同框的照片。”

2008年:

记录“团团”“圆圆”

赴台瞬间

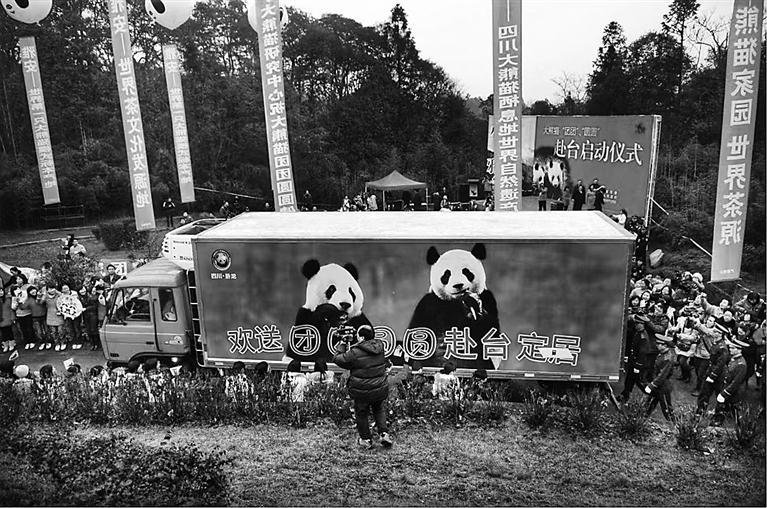

2008年12月23日,“团团”“圆圆”在家乡人不舍的目光和深情的祝福中,要搭乘专机飞赴宝岛台湾。

在等待去往台湾的日子里,“团团”“圆圆”经历了汶川地震,所幸它们在屋外玩耍逃过一劫,健康无恙。它们后来被转移至中国保护大熊猫研究中心雅安碧峰峡基地。

2008年,王少华在有关部门的大力支持下,得以到现场全程记录下“团团”“圆圆”从雅安碧峰峡基地到成都机场搭乘专机赴台的珍贵历史瞬间。

现在王少华回忆起当时的场景依然历历在目。

2008年12月23日,“团团”“圆圆”启程。王少华提前3天就到达了雅安。当时,上千名记者云集在此,准备共同见证并记录“团团”“圆圆”赴台的历史时刻。

王少华说,当时天气寒冷,他顾不上这些,每天起早贪黑追拍“团团”“圆圆”,希望留下更多珍贵的照片。

王少华用镜头记录下,饲养员为“团团”“圆圆”精心准备途中食物的样子;准备启程时,饲养员挥别“团团”“圆圆”,情不自禁泪流满面的模样;在去往机场时路过高速口,雅安群众自发组成“送亲团”依依不舍的一刻;在成都机场,欢送“团团”“圆圆”赴台的人们载歌载舞的场景……

2011年:

去台湾看望

“团团”“圆圆”

自此,王少华对“团团”“圆圆”多了一份难舍难分的感情。

“团团”“圆圆”到台湾后深受台湾同胞的喜爱。去看大熊猫成为台湾颇具人气的旅游项目。

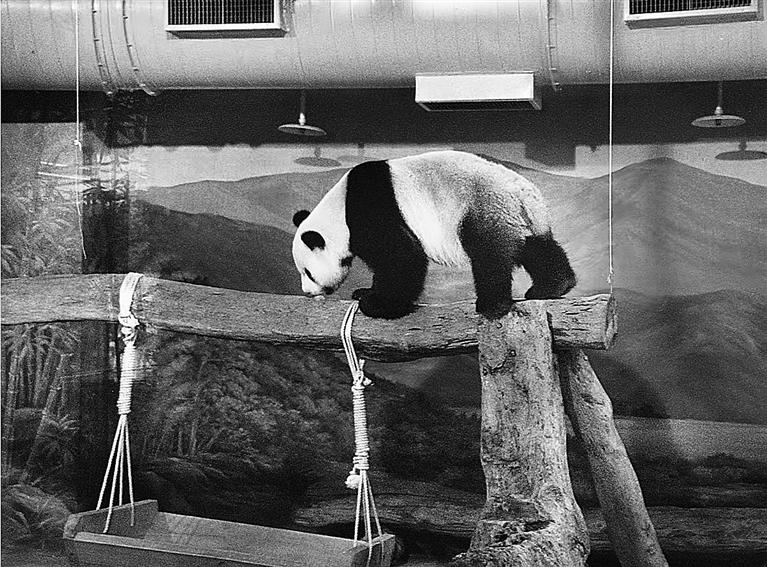

2011年4月,王少华和老伴儿去台湾旅游,又专门去台北市动物园看望了“团团”“圆圆”。

王少华回忆说:“那天下午快5点时,我们才赶到动物园。工作人员告诉我们,熊猫馆即将闭馆了。当时,我看到不少游客还是恋恋不舍地聚在那里不愿离开。得知我远道而来,希望给‘团团’‘圆圆’拍摄照片时,那里的负责人热情友好地告诉我,‘团团’‘圆圆’生活是有规律的,它们要休息了,并建议我明天一早来,那时‘团团’‘圆圆’特别精神。”

第二天一早,王少华再次来到台北市动物园看望“团团”“圆圆”,它们正在享用早餐……

这些温馨美好的画面被定格,也永久留在了王少华的记忆里。

2013年7月6日,“圆圆”顺利产下一只健康幼崽,取名“圆仔”。

2020年6月28日,“圆圆”第二次产仔,取名“圆宝”。

今年,“团团”“圆圆”度过了18岁生日……

后来,王少华听说“团团”病了,心也跟着揪紧了。

11月19日,“团团”走了。

王少华说,纵有万般不舍,依然谢谢“团团”给大家带来的欢乐,祝福它一路走好……

(本版图片由王少华提供)