“一个篱笆三个桩,一个好汉三个帮……”这首老歌不禁让人想起乡村篱笆院的场景,也给我们讲述了做人要互相帮助的道理。而我,对乡村篱笆院情有独钟。

记得刚刚分产到户的年月,村里拥有高房大屋人家凤毛麟角,几乎家家户户是矮院墙篱笆院。有的篱笆院是先用泥土砌筑起半米高的矮墙,再在墙上插上削得整齐的短棍,有的干脆就直接在地面挖小沟,埋置一人高的竹竿或者树枝。

和篱笆院相匹配的是柴扉。柴扉讲究一些的是用长宽高整齐划一的木板拼钉起来的,看起来比较美观;不讲究的呢,就用粗一些的树枝(或竹竿)截成长短相同的小段,再用铁丝绑牢;还有更不讲究的,就用高粱秸秆绑扎在一块,既不结实,也不好看。

柴扉的主要作用是拦个鸡啊、狗啊的,所以根本不上锁。那时候农村民风淳朴,路不拾遗,夜不闭户,很少有小偷。正是因为亲见了那些篱笆院柴扉门,所以念书时读到王维的“山中相送罢,日暮掩柴扉”,叶绍翁的“应怜屐齿印苍苔,小扣柴扉久不开”,刘长卿的“柴门闻犬吠,风雪夜归人”,杨万里的“篱落疏疏一径深,树头花落未成阴”时,就感到格外亲切。诗中的意境似乎近在眼前, 不用老师讲解,我就能大致了解诗歌的意思了。

乡邻们的篱笆院,通光透气,春、夏、秋三季,甚至到初冬小雪,都绿意盎然。

春天先绿起来的有小葱、小白菜,那时很少看见阔叶生菜、油麦菜。

夏天,丝瓜上架了,黄瓜开花了,茄子、辣椒、西红柿都粉墨登场了。

秋天呢,更好看了。不用看院子里,单是那一篱笆墙猫耳朵扁豆就清爽怡人。紫红色的扁豆花热热闹闹的,或窄或宽的扁豆一串一串的。有的浅绿,有的深绿,还有的被风雨历练久了,变成了暗红色。

冬天,下雪以前,大白菜就一直在菜畦里葱茏着生动着。寒流来了,下雪了,雪覆盖了整个院子。乡邻们将雪扫到菜畦里,菜畦雪景带给人们无尽的遐想和欢乐。

篱笆院带给人们的不光是四季之美,更多的是真实,是朴素,是付出耕耘以后的收获和愉悦。

乡村篱笆院特别方便邻里之间进行交流。东家有什么事情,只消隔着篱笆墙喊一声,西邻推开柴扉就来到东家,跟着忙乎起来。如果赶上闲暇,家庭主妇们还会隔着篱笆墙唠家常。鸡鸭鹅兔,老人小孩,瓜果蔬菜,总有说不完的话题。那份温馨,那份和睦真是无以言表。

如果赶上谁家没人,而又突发了某件事情,透气透光的篱笆院柴扉门可是立下了大功。

我记得一个冬天的午后,房后二嫂家的山羊临产了,可是二嫂不在家。山羊折腾了半天,也没有生下小羊羔。由于过度的痛楚,山羊的叫声都变调了,房前三哥听到声音不对,立马跑到二哥家。他一看山羊胎位不正,小羊羔难产出不来了,就赶紧将小羊羔拨正。待两只前蹄露出来后,稍稍用力,一只壮实的小羊羔就来到了人世间。山羊妈妈如释重负长出了口气,舔干了小羊羔的毛稍稍休息了一下,随着几声快活的呻吟,又有两只小羊羔来到了这个世界。三哥忙完了,二嫂才回来,她看明白院中的情况,连忙给三哥打来洗手水。三哥看着自己给接生的三只小羊羔,咧着嘴憨笑。

现在,乡村篱笆院已经十分罕见了,围着村子走一圈,一幢幢瓦房气派敞亮,篱笆院柴扉门变成了豪华的门楼。有不少的临街小工厂里还轰鸣着机器的声音,到处是新农村建设的欣欣向荣景象。可是,昔日隔着篱笆墙谈天说地的温馨场面再也见不到了。

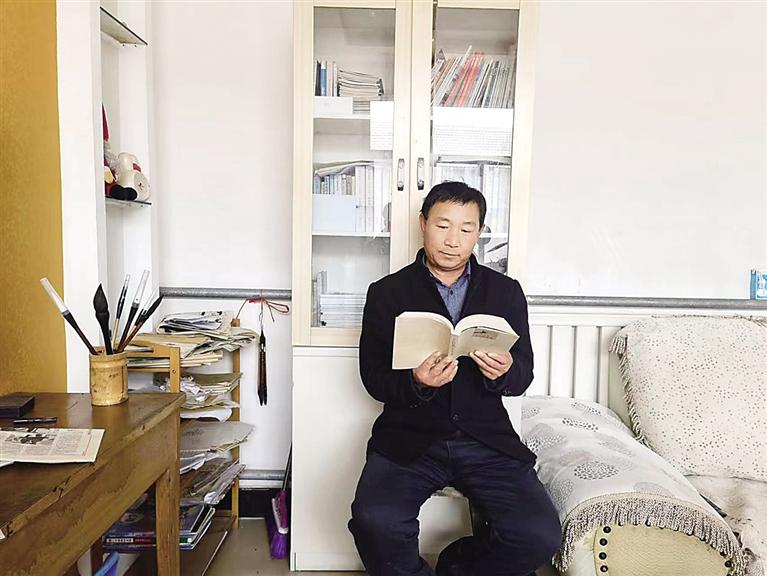

崔治营,出生于南皮县刘八里乡八里台村。50多年来,他从没离开过这片土地。家乡的乡亲父老、草木虫鱼、老屋堤田……在他的心中扎下深根,渐至长成一株茂盛的大树。即日起,花园版刊发一组崔治营的“乡村记事”,带读者感受沧州农村大地的乡村景色、风土人情。 ——编者