现实生活中,总有些人三言两语,就能噎死你:你说吸烟有害健康,他反驳:有人抽了一辈子,照样活到八九十。

你在朋友圈推荐某本书,他挑刺:这么冷门,内容一定不咋地。

不管别人说什么,这帮人总是习惯性唱反调。

他们自以为伶牙俐齿,颇有见解,但在别人眼中除了刻薄,只剩戾气。

抬杠,其实是一场可怕的虚假胜利;看似赢得了眼前的高下,实际输掉了长久的关系。

每一次反驳背后,都暴露了低层次的认知。

1

与人抬杠,其实是自绝后路

王蒙曾在小说中,刻画了一个患有“雄辩症”的男人:去医院看病时,医生让他坐在椅子上。

他反问:“为什么要坐呢?难道你要剥夺我的不坐权吗?”

医生没有介意,为他倒了一杯水,说:“请喝水吧。”

这位男子继续抬杠:“这是片面,荒谬的,并不是所有的水都能喝。

例如你如果在水里掺上氰化钾,这水就绝对不能喝。"

医生解释:“我并没有放毒药嘛,你放心!”

男子揪住话柄不放:“谁说你放了毒药呢?难道我诬告你放了毒药?”

医生见状,无奈地换了个话题,说:“今天天气不错。”

这位男子却更来劲了:“纯粹胡说八道!你这里天气不错,并不等于全世界在今天都是好天气。例如北极,今天天气就很坏,刮着大风,漫漫长夜,冰山正在撞击。”

医生不得不停止了和他的对话,让他回去。

在心理学中,有个概念叫“病理性诡辩”,指的是不管别人说什么,都要反驳一通,以此来提升自己的存在感和价值感。

但事实上,语欲胜人,是一种低段位的沟通习惯。不仅得不到他人的尊重,还会暴露自己的浅薄和无知。

周末和朋友吃饭,他和我聊起一位“杠精”同事。他对所有事情,都能提出“批判性意见”。

前段时间部门团建,领导召集所有人开会,给活动出谋划策。

一位女生提议:“就近找个地方,一起吃饭唱歌吧。”

那位同事听了,立马反驳:“就近?你这明显偷懒,思想觉悟有待提高啊。”

另一位男生说:“那么去郊区露营?顺带爬山看风景。”

这位同事又开口了:“荒山野岭有什么好看的?真是没见过世面。”

几句话下来,会议氛围降到冰点。

不过,因为暴露出刺头本质,没几日,他就被调去了一个薪酬待遇远不如现在的岗位。

喜欢抬杠的人,就如同稻田里疯狂的野草,自以为所向披靡,实则在他人眼里,早已蛮横而格格不入。

处处反驳,不光不能给自己添彩,还会给别人添堵。长远来看,其实是自绝后路。

2

懂得收敛,才能和别人相处舒服

作家雾满拦江,曾把人的认知,比喻成一个呈漏斗形态排布的巨大天坑:

越往下,所见越少,机会越少,越是感受到社会不公,愤怒无比。

越往上,所见越多,机会越多,越是感觉世界美丽,风光无限。

在漏斗底端的人,因为层次不够,认知局限,说话做事,往往容易走极端。而处于漏斗顶端的人,因为认知豁达,所以心境澄明,会更慈悲、能容人。

求同存异,矜而不争,才能在交往中拉近双方的距离,成全彼此。

生活中很多事情,其实并没有绝对的对错。观点各异,往往只是因为立场不同,角度不同。

若因为认知上有分歧,便卯足了劲和对方争辩,结果除了白费口舌,还很有可能激怒别人,最终导致矛盾扩大,惹祸上身。

所以,清醒的人早就懂得了:适时闭嘴,专注自我,才能让双方从无谓的内耗中及时抽离。

3

克制反驳欲,学会反省

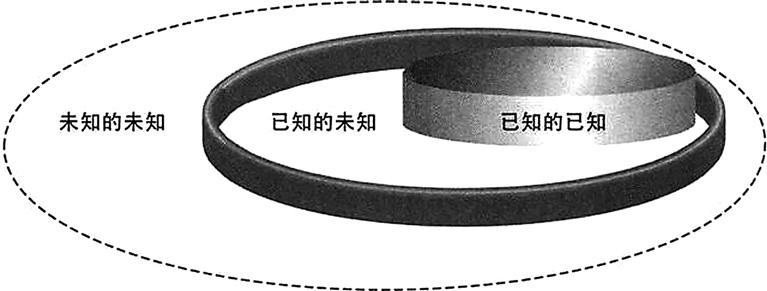

在《高纬度思考法》一书中,作者将人的认知分为了三个层次:

第一层次:已知的已知,即已经知道这些问题,并知道答案。

第二层次:已知的未知,即知道问题,但不清楚答案。

第三层次:未知的未知,是说连问题都不知道的那部分。

每个人都有自己的认知盲区,生活中更多的,是我们“不知道”的东西。

所以,与其反驳别人,不如先向内求索。

当层次高了,认知广了,原来的“不认同”,或许就会自然而然,变为“认同”。

一个人的成熟,不仅仅体现在年龄上,更体现在言行里。心里不压事,嘴上不饶人,得罪了别人的同时,也拒绝了自己的成长。